伊達市在住の画家、黒田孝氏と、詩作家の草野達男氏は、共に元教員、そして創作家として長きに渡る友人同士。

出会いは、約40年前、小学校教諭が集まる研究サークルだった。このサークルは、市内で教職につく者の十数名が集まり「子供が、作る喜びを感じられる授業」を考え、たくさんのアイディアを出し合い実践した。

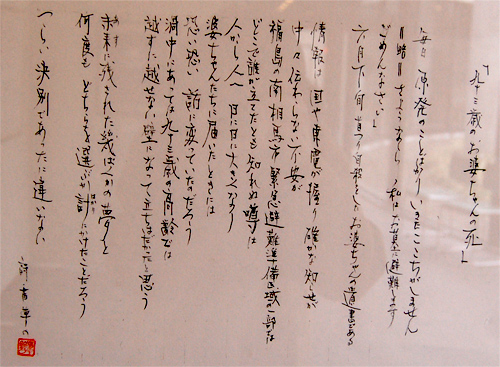

退職後も交流は続いていたが、近年、黒田氏が、草野氏の家を訪ねた際のこと、草野氏の書いた詩を見つけるという出来事があった。草野氏が、妻を介護した9年間の日々を終え、その思いを詩として書き留めはじめていた頃のことだ。

「草野さんの家に行ったとき、詩を見つけたんだよ」と黒田氏。

「家にあったのを(黒田氏に)見られてしまった」と草野氏。

まだ呆然とした悲しみの中にいた草野氏に、黒田氏はあえて「詩画展」を持ちかけた。

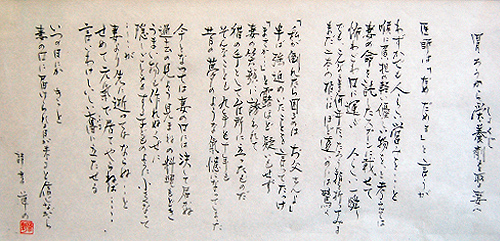

きっかけとなった草野氏の詩

きっかけとなった草野氏の詩

口から食事をとれない妻に、なんとかして「食べる」「おいしい」「生きている」ことを感じさせてやりたいと願い、医者に駄目だと言われながらも、妻を生かそうとした心情が綴られている。

「生きている、というのは、食べること。おいしいと感じること。おいしさが命をつくっている。生と死の違いは、食べるか食べないか」だと草野氏は語る。

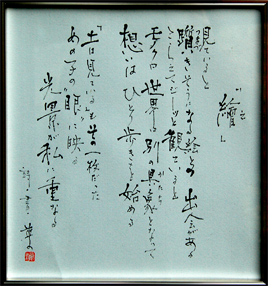

また「生死」を考えるとき、両氏にとって震災や福島の原発事故は外せない話題となっていった。

やがてお互い呼び合うような作品が生まれ、伊達カルチャーセンタ−で『「生きる証」としての二人展』の開催に至った。

「生きているうちに伝えたいことがある」と両氏は語る。「長く生きてきた者が、今だからこそ、言っておかなければならないことがある」。

思いは作品の一つ一つに込められ、観る者の胸にも、その怒りや悲しみが重くのしかかる。

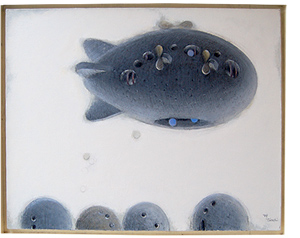

「土は見ている」連作の中の1枚

「土は見ている」連作の中の1枚

この絵を、恐いと言う人もいる。

「恐いと思ってくれていい。そして、なぜ恐いのかを考えほしい」と黒田氏。

黒田氏は、いつでも「現在」を描いている。現在の自分自身が感じていることを題材とし、描きながら考えを深め、対話しながら描く。

「芸術には感動があります。感動というのは、驚きであり感情ですよね。感情というものはきれいなだけではありません。そういうものも含めて人間愛を伝えるのが芸術だと考えています」

そんな黒田氏は、現在を「崩壊の時代」ではないかと感じている。

「バブルから40年、その頃の建物はそろそろ壊れる時期だよね。トンネル崩壊や原発事故。人間の作ったものは壊れるもの」

ほとんどモノクロで描かれる様々な崩壊は、苦しみや悲しみでありつつ、しかしその達観は美しい表現となり、作品によっては凛とした不思議な爽やかささえ発散する。

絵を描きはじめた、幼い頃の最初の記憶は、

「実は、幼い頃は体が丈夫ではなくてね。よく病院に行っていて、遊びも家の中が多かった。家の中で女の子たちと遊ぶと、お絵描きすることが多くて、いつのまにか絵を描くのが当たり前になっていました。

その絵が、勉強と違って褒められるものだから、うれしくてね」

そして、こんなこともつぶやく。

「子供の頃はまったく勉強ができなかったんだよ、ほんとに全然ダメだった」

ダメだとは言え教員だった黒田氏。

「大学の受験勉強は、教科書に絵があったから、それで覚えていたんだよね」

文章を読んで内容を覚えることは「全然ダメ」だったが、挿絵や写真が載っていると、写し撮るようにページを記憶できたというから驚きだ。

一方、草野氏は、

二十九歳で結婚するまで同人誌「北方詩脈」で詩を発表していたが、結婚を機にやめた。

「同人に入っていると会で遅くなることが多くて、家庭を大切にしたかったのでやめました」と、きっぱり言い放つ。その後「妻の介護が終わってからまた書きはじた」。

詩を書くことも、絵を描くことも、同じこと、と草野氏。「絵だって、描きながら頭の中で、ことばで考えているでしょ。おしゃべりしているんだよね」

草野氏の作品の前に立つと、氏の頭の中の、飾りのないおしゃべりが聞こえて来るようだ。

二人展の入口に貼られた挨拶文には

「『いま』を見つめたとき、反原発のテーマは避けて通ることはできませんでした。科学では後始末できない原発によって、未来につながる子や孫の命が危険にさらされる重大問題だからです」とあった。

黒田氏と草野氏の創作は、死(崩壊)を意識することは、より生きることである、ということをリアルに教えてくれるような気がする。

※記事の内容は取材時の情報に基づいています。(取材2013年5月)

《他の特集を読む》