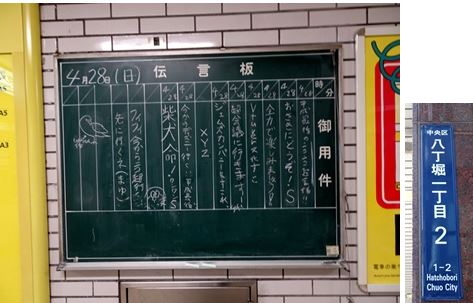

■歴史を知る住居表示

中央区にある住居表示の話である。 最近は市町村合併で昔からの由緒ある町名が消えてしまい、味気ない町名に変っている。どこにでもある町名として、本町、緑町、東町、西町、南町、北町、栄町、新町などがあるが、この町名からだとその町の歴史を想像できない。

(殆どの場合、今回の写真の場所と住所は一致していない)

1番地の表示はどこにも無かった。

中央区に引っ越して来て、意外に多くの歴史を感じさせる町名が残っているのに驚いた。先人に立派な人が多かった証拠でもあるのだろう。

そのことを最初に感じたのが、8年前に引っ越して来た時に近くに古いが立派な一戸建ての家があり、その家の表札の横に「京橋区」という住居表示があったからだ。

京橋は現在でも銀座と日本橋の間にある。

それが「勝どきで京橋区?」と疑問に思い、これを調べてみた。

するとここは昔は「東京府東京市京橋区」であって、東京府が廃止されて東京都になった1947年まで存在したのであった。70年以上も前の住居表示を出し続けていたその家の主に会って理由を聞きたかった。

京橋区の名残は築地の郵便局にその名を残している。

晴海通りを銀座方面に向かい、築地市場を少し過ぎたところにあるのが「京橋郵便局」である。

現在の住居表示なら「築地」なので、「築地に京橋郵便局」という変なことになっている。

そこで中央区の「歴史を知る住居表示」を訪ねる徘徊の旅に出た。

出来るなら「1丁目1番地」を探したいと思ったが、これが意外に難しかった。

中央区には歴史と、その謂れを感じさせられる町名に下記のものがある。

「入船」、「新富」、「月島」、「築地」、「晴海」、「勝どき」、「佃」、「小伝馬町」、「蛎殻町」、「兜町」、「小網町」、「小舟町」、「人形町」、「中州」、「馬喰町」、「室町」、「堀留町」、「本石町」、「八丁堀」、「八重洲」など。

*蛎殻町・・・・昔は漁師の小網の干し場であり、牡蠣の殻の堆積した海浜であったらしい。

*人形町・・・・江戸時代、多くの人形師が住んでいて、人形を作り、売る店が並んでいた。

*兜町・・・・・俵藤太が平将門を打ち取った際、将門の兜を埋めた場所ともいわれている。

*馬喰町・・・・天正年間、幕府の馬労(博労)頭高木源兵衛、富田半七が居住し、この地にあった馬場を管理していたことに由来する。

馬労(博労)は、馬や牛の仲介人のこと。

*八重洲・・・・八重洲は、ここに住んでいたオランダ人ヤン・ヨーステンの和名「耶楊子(やようす)」に由来する。

*八丁堀・・・・江戸時代,ここに8丁 (870m) にわたる掘割を作ったことに由来する。

ゆっくりと時間をかけて、由緒ある町名を求めて徘徊したので、他人から見れば「ただの徘徊老人」としか見えなかっただろう。

警官に職務質問もされずに、町名探索の旅は終った。

ハサミなどの老舗の「うぶけや」と1丁目1番地はかなり離れている。

(おまけの話)

昔の住居表示と言えば、私が以前に住んでいた小金井市の住居表示の変貌が凄い。私が物心ついた頃の自宅の住所は「東京都北多摩郡小金井町下山谷X番地」だったと思う。

郵便などの宛名には「北多摩郡」を省略して「東京都下」とか、ただ「都下」と書かれている場合が多く、私は子供心に「都内の人から見れば、下なんだー」と劣等感を持っていた。

1958年に小金井町から小金井市に市政施行により変更になり、町を挙げてお祝いの提灯行列があり、私は高校1年生で16歳だったが、同級生と一緒に提灯行列に参加した覚えがある。

提灯行列が終り火の点いた提灯を持て余し、K君の提案で家の前で小便をかけて消した覚えがある。

いまは横浜に住んでいるK君は、そのことを覚えているだろうか?

当時は国鉄・武蔵小金井駅は南口だけしかなく、北口に住んでいた私は学校に行く時には踏切を渡り電車に乗って国立まで通学していた。

その後、日本の経済の発展に伴い都内の会社に通勤する人が増えると共に住宅が増え、中央線の電車の運行車両数が増えた。

そして、その踏切は1時間の内に59分は閉まっている「開かずの踏切」で有名となった。私の引っ越す少し前に、中央線はやっと高架を走るようになり「開かずの踏切」は解消した。

2月の山中湖

2月の山中湖  丸ビル方面の夜景

丸ビル方面の夜景  ラーちゃん

ラーちゃん

隅田川

隅田川  東京スカイツリー

東京スカイツリー