■108円の幸せ

(2015年6月1日) たまには真面目になって、「幸せ」ということに付いて考えてみた。

現役の時に幸せを感じることが出来たのは、「大きな注文が取れた」、

「売上げ目標を達成した」、「社員に利益配分が出来た」、「新規事業が軌道に乗った」など会社に関係することが多かったような気がする。

個人的には「クーラー付きの自家用車を買った」、「家族で海外旅行をした」、「うな重の特上を食べた」、「背広をオーダーした」など、いま考えてみるとささやかな物で幸せだった。

「車は手放した」、「海外旅行はもう十分」、「うな重の特上はもう食べられない」、「背広を着る機会は無い」などとなり、若い頃に幸せを感じたものが今では全て幸せではなくなってしまった。

そして、年と共に、段々と幸せのレベルが物質的には下がって来たように感じている。

女房から「今日の夕食に何を食べたい?」と聞かれると困る。

そしていつも、「何でもいい」と答える。 特に食べたいものも無くなってしまった。

女房はメニューを考えるのが面倒だから聞いているのだから、本当は答えなければいけない。

夏が近付き暑くなって来て、冷たいものが欲しくなって来た。

若い頃には、そんな時はアルコールが駄目な私はギンギンに冷やしたコカコーラを飲んでいた。

ところが今はコカコーラは健康に悪いと思い、飲まなくなった。

いまの私のお気に入りは「井村屋の小豆アイス」である。

これはセブンイレブンに行くと、税込み価格の108円で買える。

暑くて堪らない時に、これを食べただけで幸せを感じられる。

今の私は、たった108円で幸せを買えるのであるから、安上がりになったものだ。

銀座に出ると、外国人観光客が楽しそうに歩いている。

私には邪魔な存在だが、昔の私は外国で同じことをしていた。

外国まで行ってお金を使い、美味しいものを食べ、高価な買い物をし、

レンタカーで観光地を巡る。

こんな楽しいことを、「もう楽しくない」と感じる私は不幸になったのだろうか?

(おまけの話)

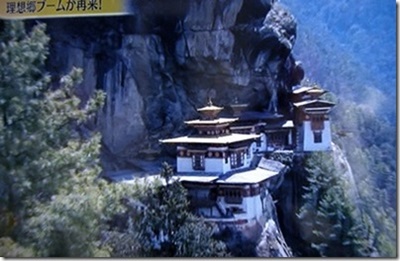

4年ほど前に、アジアの小国である「ブータン王国」から国王夫妻が来日して、それをキッカケに 「国民総幸福量」という考えが日本でも知られるようになった。

私はブータンには行ったことは無いが、お隣の国であるネパールには行ったことがあるので、大凡は想像が出来る。

そのブータンの国民総幸福量の続編をテレビで見た。

番組には、3年前のテレビの取材に答えた同じ人物も登場する。

そして私は驚いた。

この国も3年の間に物質文明に犯されていたのである。

以前の取材では、誰もがみな貧しさの中で生活しているのに「幸せです」と答えていた。

ところが、今では「私にとって一番大切なのはお金です」と答えているのである。外国人観光客が増えて地元に落ちるお金を得られる人と、そうでない人の格差が拡大している。

ブータンではまだ幸せをお金で買えるが、日本ではもう幸せをお金で買えなくなってしまった。

108円で幸せを感じられる私は、この先、どうなるのだろう?

2月の山中湖

2月の山中湖  丸ビル方面の夜景

丸ビル方面の夜景  ラーちゃん

ラーちゃん

隅田川

隅田川  東京スカイツリー

東京スカイツリー