■戦災樹木を探しに

今年も間もなく終戦記念日が来るが、暑いので出掛けるのが億劫になって来た。なぜならコロナウィルス対策で、このバカ暑い中をマスクをしなければならないからだ。

寒い時はマスクも悪くはなかったが、気温が30度を超えるとマスクの中が汗だらけになる。

果たしてコロナウィルスと熱中症の、どちらを心配したらいいのだろう?

1998年7月31日初版

2つの問題を抱えながら、それでも足が弱らないように頑張って家から出て行く。その辺りを徘徊するだけでは面白くないので、いつもテーマを探している。

そんな時に新聞の日曜版に「戦災樹」という文字を見付けた。

本文を読んでみたら、戦争中にアメリカ軍の空襲にも耐えて残った樹木のことだと知った。

東京大空襲から75年も経っているのに、今でも東京にその木が多く残っているらしい。

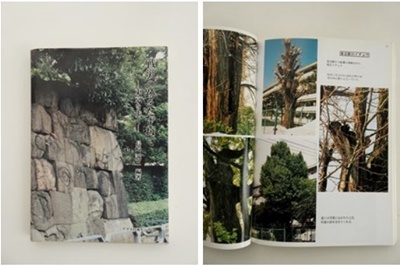

詳しい情報が無いので、ネットで調べたら「戦災の後をたずねてー東京を歩く」という本があると分かった。

すぐに図書館の蔵書を検索したら、この本は無かった。

そこでネットでAmazonを調べたら中古品があり、たった54円であった。すぐに注文したら送料が257円で、書籍代の5倍もした。

焼け跡の傷も外皮で覆われつつある(港区)

2~3日後に届いた本は、傷みも無くそんなに悪くなかった。

その本を頼りに、1週間くらいの間にのんびりと戦災木を見に行くことにした。

こんなことは暇人の上に、好奇心が無ければ出来ない。

「好奇心が無くなると呆ける」と私は思い込んでいるので、暑さを我慢して出掛けた。

戦争末期の1945年3月10日に、アメリカ軍による東京大空襲が行なわれた。その時の死者は10万人と言われている。広島の原爆の死者数は14万人、長崎が7万人であるから、東京大空襲がいかに酷かったかが数字で分る。

木造家屋の多かった当時の東京は、空襲で一面が焼け野原となった。

その時に健気にも焼け残ったのが、「戦災樹木」と呼ばれている木なのである。

今回は本で紹介されている戦災木の中で、「近くて面影を残している」という条件に合う4ヶ所と、東京都慰霊堂の5ヶ所に絞って見に行った。

順番は赤坂氷川神社(港区)、浅草寺(台東区)、飛木神社(墨田区)、吾妻神社(墨田区)、香取神社(江東区)、東京慰霊堂(墨田区)である。

戦災木というのは既に歴史の彼方に置き忘れているらしく、ご神木とはなっていても説明書きがあったり無かったりだ。観光の目玉にもならないので、「ただそこにある」だけだ。

戦中派の私にとっては興味深かったが、もう令和の時代であるから忘れられるのも仕方ない。戦災木も焼夷弾の傷も癒えて、表皮で覆われて来ていて分かり難くなっている。

「昭和は遠くになりにけり」と感じた、コロナ騒動の中での小さな旅だった。

(おまけの話)

家を出たら暑かったせいか、宮沢賢治の詩の一説が頭に浮かんで来た。

「雨ニモマケズ 風ニモマケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ 慾ハナク 決シテ瞋(いか)ラズ イツモシヅカニワラッテヰル」。

最初の方は「その通り」だが、後半は「まだ多少の欲もあり 怒ることが多く いつも笑ってばかりはいられない」である。

私は戦中の生まれで、3歳の時に日本が負けて戦争が終った。

だから私の記憶は戦後のことばかりで、戦中の記憶は防空壕に入ったことくらいである。父親は戦後に小さな工場を立ち上げて、金属製のスポーツ用品の製造を行っていた。

納入先の浅草の問屋に行った帰りに上野公園にいた浮浪児を連れて帰り、彼を工場で働かせて面倒をみていた。彼はその後、独立して金貸しになったのも分かるような気がする。

今は亀戸名物の「亀戸大根之碑」が立っている。

戦後の食糧難は、なんとなく覚えている。

我が家の向かい側に住んでいたAさんの家の長男は調理師で、府中の米軍キャンプのコックをしていた。彼は家からドカベンを持参し、それを食べた後に弁当箱を洗い、

そこに誤魔化したハムやソーセージを詰めて持ち帰っていた。それを我が家で買い取って、私達が食べていた思い出がある。あの食料があったから、私は同年配では背が高いのかもしれない。

関東大震災の死者5万5000人、戦災犠牲者10万5000人の遺骨を安置してある。

2月の山中湖

2月の山中湖  丸ビル方面の夜景

丸ビル方面の夜景  ラーちゃん

ラーちゃん

隅田川

隅田川  東京スカイツリー

東京スカイツリー