人気ブログランキング

こちらで…

これからもいろんな人と関わりを持てるようになるという噂を聞いたコトがあります♪

ホテルマンの幸せ

おはようございます♪

4月の中旬、ホテルのアルバイトOBで今は主婦をしているリョーコさんから久々に連絡が来たのでした。

カラーボックスがあるのですがいりませんか?と嬉しい連絡です。

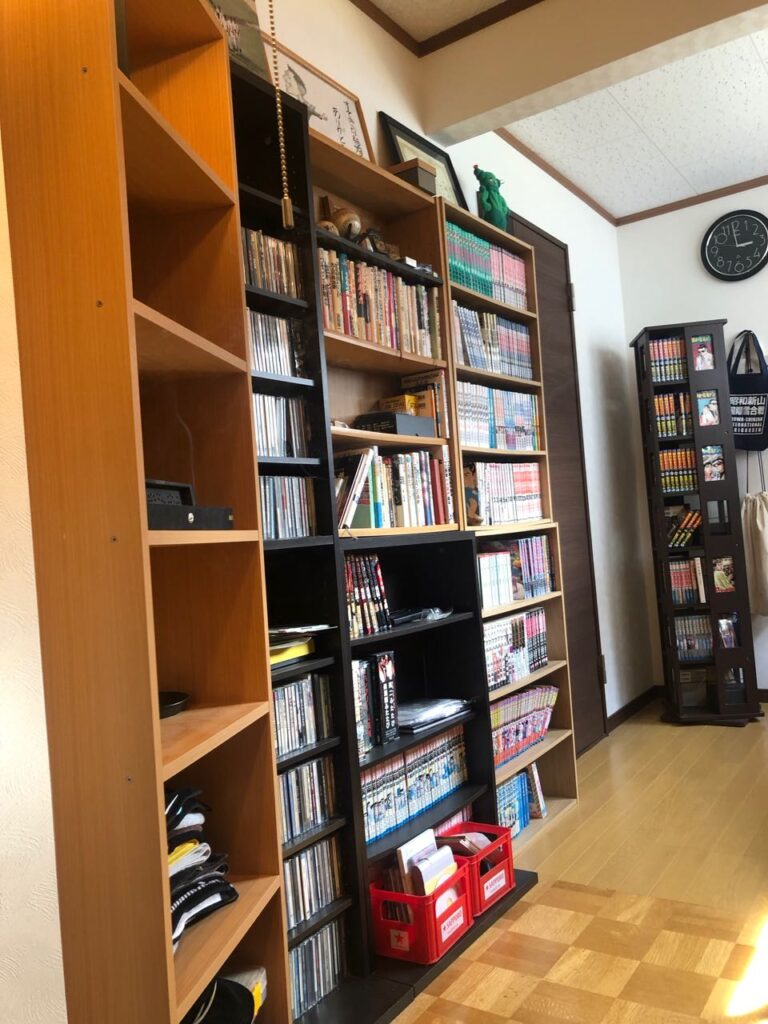

僕の部屋の本棚がもうそろそろ埋まってしまうのでちょ〜〜ど欲しかったのでナイス過ぎる連絡だったのでした。

で、4月の下旬にもらいに行きました☆

大きなカラーボックスです☆

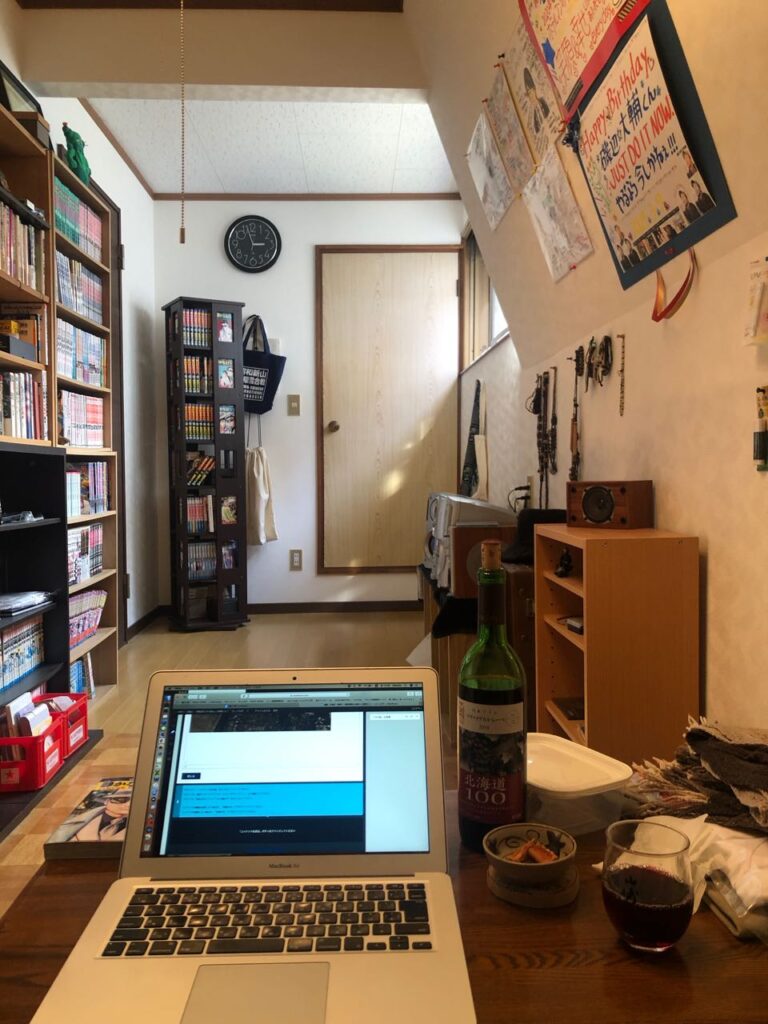

そして早速私の隠れ家的アトリエに入れたのでした。

どこに設置したのかと言いますと…

ここです☆

ナナメ感がいいじゃないか☆

この部屋でお香を焚きながら好きな音楽を聴いて酒を飲む時間がとても幸せな時間なのです。

このちょっと懐かしい感じのCDコンポ…

このCDコンポも5年くらい前に『引っ越しをするので磯辺さんいりませんか?』とリョーコさんからもらったモノなのです☆

今でも大切に使わせていただいているのです。

写真は今から9年前に同じくOBのあや音さんとリョーコさんとナイヤガラの滝に行った時のモノです。

この時は確か、あや音さんを励ますのにマイナスイオンを浴びに行こう!ってなった時でした…☆

学生時代にアルバイトしていたあや音さんも今回カラーボックスをくれたリョーコさんも今では2人ともお母さんになって子育てをしているのですからとても嬉しく思います。

そんな懐かしいコトをぼんやり思い出しながらリョーコさんからもらったCDコンポで音楽を聴くのでした☆

ホテルのアルバイトとして一緒に働いていたのが10年以上前なのに今でもこうして嬉しい連絡をくれるのですからとても幸せで光栄なコトだと思います!

リョーコさん、いつもありがとうね☆

そしてこれからもヨロシク!!

2021年も『北海道人気ブログランキング』にチャレンジしております!

ハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

20日ぶりの休日 最終章

30年以上の絆に感謝

続・20日ぶりの休日散歩

イベント

☆本日のメインは鶏めしです☆

観月旅館

ロマンチストだった村田さん

贅沢の極みができた真相

ホテルマンの幸せ

ホテルマンの幸せ

今日のメインは伊達産ピーマンのチンジャオロースです!

観月旅館

騙す人と、騙される人

ブログに関する

特集記事

『染まらないために染める』パンチラインな大和魂 〜異端児染師Aizome『I』

作務衣を纏った渋めの男性が現れると思いきや、目の前の染師は2パートに刈り上げたヘアスタイルの、抱いていたイメージとは程遠い方でした。 そのカッコいい雰囲気に釘付けになったところから取材は始まりました。 人生、何がきっかけで何が起こるかわからない。 金子夫妻と話をしているとつくづくそう思います。 「藍と出会って人生が変わった。」 今回お話しを伺ったのは、そうきっぱりと言い切る金子智志さんと愛さんです。 本当にこんなところに工房があるのだろうか…? 地図を頼りに探し当てた工房のある土地を見て驚きました。 湿地と田んぼに囲まれた広大な土地。 そこには、小屋を含め廃屋が何軒も建っていました。 「え!? こんな場所があったんだ!!」 それが筆者の第一声。 けれども同時に思ったこと。 それは〜。 「このお二人はなんて大きな夢を抱えているんだろう!」 ということ。 どんなに広い土地が欲しくても、この状況を見たら恐らくは誰もが諦めるだろうと思います。 なによりも廃屋の数が多いので壊すのが大変。 構築物も多い庭は広すぎて手入れも大変です。 ここを買うのは、たくさんお金を持っている人か、夢が大きく手入れが苦ではない人だと思いました。 現れたご夫婦と出会い、一目でこのお二人は後者だと直感しました。 ヒップホッパーが染師になると決めた日 金子愛さんは、伊達紋別駅近く「クリーニングのかねこ屋」の娘として生まれ、ピアノ教師を生業にされて今年で21年目。 その愛さんがパートナーとして選んだのは、ヒップホップに勤しみMCを生業にすることを志していた智志さんでした。 出会ったのは、その智志さんが夢をあきらめ、故郷の伊達市にUターンし、その後しばらくした頃のことでした。 「12年前、札幌から帰ってきてからは建築業に就いていました。」 そう話す智志さんの口から出てくる言葉は、とにかくイチイチ面白い! 韻を踏むような言葉がポンポンと出て来ます。 さすが、MCを目指していた方! 「僕、言葉が大好きだし大切にしているんです。ヒップホップをやっていたので、韻を踏む言葉の並びで、複雑な心の動きや物事の状況をバシッと表現するのが好き。そういうのパンチラインて言うんですよ。でもね、『言葉より藍!』と確信する出会いがあったんです。 藍に出会ったのは6年前でした。ニューヨークで寿司屋をやっている友達と会ったのですが、彼はアメリカに住みながら、日本人としての紺色にこだわりを持っていました。『和の心』を紺色=ジャパンブルーに求めていたのです。その時、僕の中に何か響くものを感じました。その日から、頭の中が紺色でいっぱいになりました。黎明館(藍の体験館)に通ったり、独学で学んだりしてすっかりと『藍』にハマってしまったんです。」 へ〜! パンチライン! 初めて耳にする言葉です。 最初は少々緊張していたお顔の智志さんでしたが、徐々に頬を緩め、次々とパンチラインをちりばめて語り始めました。 「とにかく藍染にハマって、3年間独学で染めていました。でもどうしても独学には限界がありました。そこで3年前、徳島の『BUAISOU』の研修生に応募しました。全国でわずか3名の狭き門に合格して研修生になることができ、12日間の研修をさせていただきました。そして、どうしても迷いがぬぐえず自信が持てなかった僕のやり方を『それでいい』とお墨付きをいただくことができたんです。嬉しかった。ようやくこのまま突き進んでいいんだ!と自信が持つことができました。」 『BUAISOU』について 世界各国からワークショップの依頼が殺到し、ハイブランドとコラボし、グローバルな活動をし続ける徳島の藍染工房です。 徳島県を拠点に、藍の栽培から染色、仕上げまですべてを一貫して行うBUAISOUは、古き良き伝統をそのまま受け継ぐのではなく、常に進化をし、先人たちをリスペクトしながらもそれを超えていく努力を続け、未来に繋ごうとしている。 わずか5人で運営する工房は、2015年4月されました。BUAISOUの名は、白洲次郎の邸宅「武相荘(ぶあいそう)」にちなんだものだそうです。 Bluem の誕生 ところで智志さん、『BUAISOU』研修においてお墨付きを得られたものの、しばらくは染師と建築の仕事の草鞋を二足履いていました。 けれども次第に口コミでオーダーが入る様になり、二足の草鞋を履いていては藍染の仕事が追いつかない状況になりました。 技術の確かさも証明されました。 それは「伊達美術協会」から表彰された『協会賞』という最高賞。 月と海、人間と自然を表した作品。 タイトルは『183672144288』 タイトルの意味はこうでした。 〜人と月と海の共通となる数字『18』。その18の倍数が人間の『生』を表し、目には映らない人と自然のつながりを人類が最も信頼し、裏切られてきた『数字』で表現しました〜 18:1分間に月が引き起こす波の回数=人間の1分間の呼吸の回数 36:人間の平均体温 72:人間の1分間の心拍数 144:人間の最高血圧 288:日数に変えると10月10日で妊娠期間と同じ 「人間が最も信頼し、裏切られてきた数字」この言葉だけで俄然実物を観てみたくなりました。 6月3日より2ヶ月間、「だて歴史文化ミュージアム」において展示会が開催されます。 「本格的に染師として生きていきたいと考えていたので、そのためにも自分の工房が欲しい!と思っていました。工房にする場所をずいぶん探したのですが、タイミングや予算も含め中々『ここだ!』という所に出会えなくて…。 がっくり‥としかけた一昨年の冬、出会ったのがこの場所でした。見に来たら一目惚れ。だいぶ荒れていましたが迷いはありませんでした。実はここ、子どもの友達のおばあちゃんの家だったところなのです。妻がそれを思い出してくれ、購入に結びつきました。」 昨年6月、ついに念願の城が手に入りました。 金子さんご夫婦にとっては夢に向かうThe 1’st stage『Bluem』です。 “ Blue “ × “ Bloom “ つまり青=藍 と開花。 藍で笑顔の花を咲かせたい! 藍で自分たちも開花したい! そんな想いが込められていました。 韻を踏む言葉が大好きな智志さんらしいネーミングです。 「『Bluem』は『藍』製品をカッコいいものとしてブランディングしていく場だと考えています。異文化交流はもちろん大事です。でも日本人として異文化を受け入れながらも、大和魂というか、『和の心』を『藍』を通して表現したい。だから『染まらないために染める』んです。ここを『まちのハブ』として育てて、いろんな人たちと繋がりながら行動して、自然を尊ぶ日本人のDNAを呼び覚ましたいんです。」 循環型ファッションを目指して ところで、今までの経済合理性は短期的にも長期的にも継続は難しい状況だと言われています。 そんな中、若い人を中心に高まってきたのが「気に入ったものを修理したり、染め直したりして長く使いたい」というニーズ。 衣料メーカー自体が「お客様に頻繁に買い替えさせる売り方ではなく、アフターケアを軸に『3つのR』をビジネスモデルの根幹にしていると言われています。 R:リユース(再利用) R:リデュース(使う資源を減らす) R:リサイクル(再資源化) の3つです。 「僕は自然のこと全然詳しくないです。SDGsとかもよくわからない。まあ持続可能な社会を目指そうということですよね。でも思うんですよ。藍もそうですが、人間は自然の恩恵なしには生きていけない。食べ物だってなんだって素材は全て自然が与えてくれています。でも、人間の勝手で飽きたり汚れたりすると簡単に捨てられてしまう。元は全て命なのに。そんな傷んでしまったり、汚れてしまったりしてしまったものを藍染によって甦らせることができるんです。幸い妻の実家がクリーニング屋なので、汚れやシミはしっかりと取り除いてから、新たな命を吹き込むことができる。おまけに堅牢性も増します。モノを大切に残すためのお手伝いができるのも幸せを感じることです。そうそう!あるピザ屋さんの窯から出た灰も藍染めに使えるんですよ。灰だって元は木。いただいた命に感謝して、最後までできるだけ捨てず使わせていただきたいと思っています。子どもたちの子ども、もっと未来の子どもたちのためにヒトが生きる源の自然を、僕らの役目として僕らの仕事で残して行きたいです。そう、『サスティナブルー』な仕事として。」 最後は韻を踏んで締めてくれました。 智志さんの中では当たり前の活動から生まれる循環。 ヒトもモノも自然もとても大切にされているお人柄が窺えるお話しでした。 人との出会いを一つ一つ丁寧に心に刻んでいるからこそ繋がっていく糸。 きっとお二人の出会いも…♡ 何度かその話を振りましたが、どうやらお二人だけのシークレットのようです ^^ お話しをしていて感じたのですが、ご夫婦のお人柄が多くの素敵なご縁の糸を手繰り寄せている気がしてなりません。 それを証明するかのようなイベントが、昨年の夏に開催された初イベント「草紙奏藍」でした。 先の見えないコロナ禍真っ只中、子どもも大人もみんなが疲弊してどんどん笑顔が少なくなっていく状況に、心を痛めていた金子さんご夫婦が立ち上がり開催されたのが、この『草紙奏藍』でした。 結果大盛況でしたが…。 思いついたのはいいけれど、正直他の作業もあり気持ちはいっぱいいっぱい。 広すぎる庭の草刈りはおろか、イベントに際しての環境整備もままならない。 途方に暮れそうになった時、助けてくれたのは、金子夫妻の活動を見守ってきた地域の方々や友人たちでした。 中には遠方から駆けつけてくださる方もいました。 畑違いの仕事から飛び込んだ『藍』の世界でしたが、元々のお二人の仕事や趣味の人脈のおかげで、予想を遥かに超えるお客様にお越しいただき、イベントは大盛況のうちに終わることができました。 もちろん、評判は上々。 きっと、今年の夏も期待されているのではないかと思います。 「今後もイベントは色々開催していきたいと考えています。全国シェア2位と呼ばれる篠原さんの藍の生産と“すくも”に加えて、染師としての技術や製品もグローバルに羽ばたかせて行きたいです。まずは「藍の町」伊達を歩く人たちの服や小物を藍色に染めたい!と思っています。」 2時間に渡った取材は、お話し上手な智志さんに乗せられ、素敵すぎる愛さんの笑顔に乗せられ、楽しくて楽しくてあっという間でした。 その楽しさはきっと、お二人に関わった方皆様が感じることだと思います。 I (藍)の形をバトンになぞり。 I (私)が染師として。 大和魂のI (愛)を届ける。 きっと、最後の『愛』は妻の愛さんと共に〜の意味が込められていることと思います。 AIZOME「I」 / Bluem 情報

Rietty

川のほとりの癒しのお花屋さん “青葉“

こちらは気門別川のほとりにあるお花屋さん「青葉」さんです。 20年前から変わらぬ可愛らしい笑顔で店主の知子さんが迎えてくださいました。 今の場所に引っ越されて8年目。 2001年にオープンされた時は山下町にお店を構えていらっしゃいました。 その時はまだお勤めをされていたので、そのお休みを利用し、土日のみの営業だったと言います。 素敵なランプは、おそらく洞爺湖のglaglaさんの作品。 「若かったからできました。」と、当時を振り返る知子さん。 でも、それだけではない起業への強い想いを感じました。 同時に、ものすごい努力だったのだろうと想像します。 壁をさり気なく飾りたい方に~ 人気の多肉植物や、可愛らしい花瓶も並びます。 「お花屋さんというお仕事は、実は子供の頃からの夢ではなかった。」というお話しには驚きました。 一旦は札幌で就職をなさった知子さんは、一念発起してお花を学ぶ学校へ通い始めました。 「その時もなんとなく花かな~という程度だった。」と。 学校卒業後は、お花屋さんに就職。 3年間の実践的な修行が始まりました。 初めはそれほど強い思いでお花の道に入られたのではない知子さんが、とても厳しいお花の仕事を経験されてからどんどんのめり込んでいったというストーリーが、私にはとても興味深く聞こえました。 「今日はお花が少なくて…。」 とおっしゃった知子さん。 お互いを引き立て合う様なラインナップで素敵です! きっと、3年間は自分自身の本気を試す期間だったのだと思います。 もちろん、知子さんは本気でした。 というより、どんどん本気度が増していきました。 だからこそ、お勤めがあるにもかかわらず、お休みの日にお花屋さんになるという大胆行動を起こされたのだと思います。 窓の向こうには川が流れています。 右端が空いているのは筆者が連れて帰ったからです ^^ ハンショウヅルという植物を購入しました。 「川が好きだからこの場所を選んだ。」とおっしゃる知子さん。 “青葉”の店名の由来も尋ねてみました。 「洞爺湖畔の仲洞爺あたりの道が大好きなのです。 木のトンネルが続いていて、そこからの木漏れ日を感じたり木々の隙間から見える洞爺湖の水に癒されたり。 だから、緑にまつわる名前にしたかったのです。」 なるほど~! あの道をイメージしてのお名前だったのですね! とっても納得してしまいました。 そんな理由もあって、“青葉”さんでは、お花はもちろんですが枝物やグリーン系のラインナップに力を入れていらっしゃるのだそうです。 確かに、店内はカラフルというよりも緑色が多いです。 いかにも、緑のトンネルがお好きな知子さんらしい♡ 緑好きなお客様にもとても喜ばれているそうです。 これは、“青葉“さんならではの大きな特色ですね。 面白い植物も並びます。 育て方も相談に乗ってくれます。 シダ類! 涼しげです。 そして。 「“コロナ禍なので、おうち時間を明るく過ごしたい“ とお花を買いに来てくださる方が実は増えているのです。 そのお気持ちが本当に嬉しいです♡」 という素敵なお話も飛び出しました。 「ゆくゆくは、アンティーク雑貨と植物を組み合わせた商品も作っていきたい。」 と、今後への想いも語ってくださいました。 アンティーク好きとしては本当に楽しみです。 最後にこのお店を通して、皆様にお伝えしたいメッセージはありますか? とお尋ねしました。 「こんな時だからこそ、植物の癒しの力を感じていただきたくて、気軽に入れる雰囲気作りを心がけています。 雑貨も置いていますので、お気軽にご入店いただけたら嬉しいです。 そして販売するだけでなく、アフターケアのことなどお花の相談所的な感じでいろいろご相談いただけたら嬉しいです。」 取材時もちょうど、お花の寄せ植え相談に訪れたお客様がいらっしゃっていました。 大滝の方の手作り葉書です。 ハンドメイド作家さんの作品も並びます。 どの花よりも輝いていた知子さんの笑顔でしたが、とっても恥ずかしがり屋さんなので写真はパスでした ^^ 実は、筆者が最後に気づいたことがありました。 それは、”青葉”さんの心地良さは、自然の中にいる状態に近い雰囲気だからだということ。 きっと、自然好きなオーナーの知子さん・植物たち・店舗・雑貨全てが作る空気感なのでしょうね。 川のほとりの “青葉“さんは、全てが癒しの空間でした。 青葉 住所 伊達市錦町15-2 電話/Fax 0142-21-1112 Open. 10:00~18:00 Close. 月曜日 http://aoba-flower.exblog.jp ※配達で不在の場合もあります。お出かけ前にはお電話でお確かめください。 ※ 記事の内容は取材時の情報に基づいています。(取材2021年)

Rietty

【あの人に会いに】真摯に向き合う [ 本田 梢さん / 洞爺 ]

むしゃなびエリア(胆振地区・虻田郡)にて 会いに行ってみてほしい ”人” にフォーカスする企画 【あの人に会いに】vol.7 今回は、洞爺に7月18日にオープンした 『いわきち料理店』店主の 本田 梢(こずえ) さんです。 『好き』では進めなかった料理の道 「子どもの頃、家族の誕生日や母の日には早起きして、料理を作ってサプライズしていました。それが原点」 「あと、食べるのが大好きでした。3歳の時にはラーメン一人前食べてたくらい(笑)」 子どもの頃から食べること、そして誰かのために料理を作って喜んでもらえることが大好きだった梢さん。高校卒業後は調理の専門学校へ進学することを決めていました。しかし、受験を目前に控えたある日、飽食問題や世界の食の不均衡について考えるようになり、自分の進路にも疑問を持ちました。 「中学生の時に、狂牛病が流行って多くの牛が殺処分されました。人間中心にまわる世界に疑問を抱くようになり、食べ物の背景について考えるようになりました」 「日本では食べ物を沢山捨ててしまっていて、でも他の国には食べ物が無いらしい……そんなジレンマに気付いて。料理をやっている人はもう沢山いるし、私はやらなくても良いのかなとか、悩んでしまって」 料理の道に進めないと感じた梢さんは、受験の1か月前に急遽進路を変更。短大へ進学し、卒業後は一般企業に就職しました。家に帰れないほどのハードワークをこなしながら、自身の理想と社会との葛藤も感じていました。 「学生の頃にインドに行ったときに出会った日本人の方が、帰国後、自給自足のような暮らしをしていて……。そんな自然と近い暮らしが理想だと心のどこかで思ってはいたけど、普通に生活していると、そんな暮らしは非現実的なように感じていて。実現している人を目の当たりにしたことで、自分の本当の考えに気付いてしまったというか……。そういうのもあって、会社勤めは長く続かずに辞めちゃうんですよね」 まず、自分自身が平和であること 退職を決め、その後の1年間は環境活動に参加していました。 「原発問題で青森や泊まで行ったりしました。でも、怒っている自分たちと、現地でそれが正しいことだと思っている人たちと。もし私たちの考え方が認められたとしても、反対の人たちは納得がいかないまま、今度はまたその人たちの怒りで繰り返しなんだ……と思って」 平和を想っているのに、そのベースが世の中への怒り。戦争などネガティブなものの原因となる心を自分も持っているということが、自分を見れば見るほどわかってきました。 「一番近くにあって、責任を持てるのはまず自分。個々が集まって全体になるから、自分自身が平和であることが一番の基本だと思って」 そんな気付きを経て、梢さんは環境活動を離れ、無期限の旅に出ることにしました。 「いつ帰ってくるかもわからなかったから、母と握手をして実家を出てきました」 インドに1年滞在 中国、タイ、ラオス、イギリス、イタリア……そして学生の頃に訪れたインドも再訪し、1年ほど滞在しました。 インドでは、梢さんが今も大切な習慣としている”ヴィパッサナー瞑想*”を本場で体験する機会に恵まれました。 「瞑想って神秘的なことではなくて、すごく地味な作業。反応せず観察する練習。私は良いものだなと思って、それから続けています」 *ヴィパッサナー瞑想:「ものごとをありのままに見る」という意味の、インドの最も古い瞑想法のひとつ。宗教儀式ではなく、欲望・嫌悪・無知を取り除く心の浄化のための実践法。日本では10日間のコースが開講されており、社会から完全に離れ、人と会話せず、沈黙の中で自己観察によって自己浄化を行う。コースは無償で、修了者の寄付と奉仕で運営されていることも特徴。 「他には、自然農をやっている夫婦のところで何か月か暮らしました。すごくパワフルな場所で、来た当初に表情が暗かった人が滞在していると生き生きとしてくるっていうくらい力のある所でした」 結果的に2年弱の旅となり、帰国しました。また会社に所属して働くイメージはできず、帰国後は山小屋で働くことにしました。 山小屋にて、料理への想いが再燃 一度は閉ざした料理の道、歩み始めることにしたきっかけは山小屋でのお仕事でした。 「山小屋で料理担当となり、一日中料理をするようになって。料理は自己流だったので、誰かの元でちゃんと学びたいと思い始めました」 その頃には精進料理* やマクロビオティック* などに出会っていた梢さん。自分の理想と矛盾なく、その場の感覚を満たすだけではない料理があることを知り、再び志したいと思うようになりました。 *精進料理:仏教の戒に基づき殺生や煩悩への刺激を避けることを主眼として調理された料理。作る過程も仏道修行の一つとされる。食材と向き合い、なるべく無駄が出ないように調理することが特徴。 *マクロビオティック(マクロビ):玄米菜食を基本とした日本発祥の食事法。暮らす土地の旬のものを食べる、食材は丸ごといただくという二大原則がある。 ところで、山小屋で働かれるということは、登山好きだったのでしょうか。 「同僚たちに『満月の日に稜線まで行こう』と誘われて。何もわからぬまま付いていったんですけど、暗いから景色もなくて、空気も薄くて、すごく苦しくて。もう絶対登山やらない、って思ったんですよ」 「でも、稜線を抜けたときに、世界がガラっと変わって……。満月に照らされた、白い山が見えるんですよね。その瞬間に、全部一掃されて」 それからは、休憩時間にはトレーニングとして山を歩いたり、休みがあれば他の山に行ったり、更にはテントを持って一週間も山に行くほどの登山好きに。 「山と瞑想は、一生続けるだろうなと思います」 欠落を埋めるため、必死にもがいた10年間 料理を学ぶなら東京!と、鎌倉や東京の精進料理、懐石料理、日本料理店にて修業を積みます。日本料理の現場は、どこも凄まじい厳しさでした。 「とにかく必死で。仕事に笑顔や楽しさは不要という感じで、雑談も一切なく。でも、本当に料理に真剣な人しかいませんでした」 職場では怒号が飛び、夜遅くに帰宅してからも更に勉強。まさに修業と言う名の日々。 「ルームシェアをしていたので、コンビニのイートインスペースで朝4時まで勉強したり……」「賄いでも、親方のOKが出るまで何度も作り直すので、仕事終わりに毎日(他のお店の)冷やし中華ばかり食べに行ったり……」 梢さんは必死に食らいつきましたが、1年ほど経った頃、心身共に限界を迎え続けられなくなってしまいます。 「『また挫折しちゃった』と思って。凄く怒られていたのもあって、その時は自分が世界一の落ちこぼれだって本気で思っていました。いつも辞めてばっかりで、志して来たのにまた辞めちゃうんだ、って」 それでも、料理への想いはどんどん大きくなっていき、その後も場所を変えて修業を続けました。 しかし、そのどこもまたハードな現場でした。緩やかな環境で働くという選択肢もあったはずなのに、いつも厳しい環境に身を置いていた梢さん。 「”欠乏している、足りていないところを埋めなきゃ”って思いこんでいて。弱いのにストイック。だから飛び込んでいっては、限界になって折れちゃう。しなやかじゃないというか……」 そんな修業期間にも、終わりは訪れます。 「ふと、『もう北海道に戻るタイミングだ』と思って」 札幌出身の梢さん、『東京には勉強に来ていて、いつかは北海道に帰る』と思っていました。とうとうその時が来ました。自然の近くで、根を張って暮らせる場所を求めた結果、ご縁があり洞爺湖に辿り着きました。お店を開くと決めてから、10年ほど経った頃でした。 『いわきち料理店』オープン 『いわきち料理店』は、日本料理や重ね煮がベースのやさい料理店です。 「最初は誰も来ないと思ってたんです。誰も来ない日が一日もなく、来てくれたことが嬉しかったです」。とにかく謙虚でひたむきな梢さん。料理に対する想いも自分が主体ではありませんでした。 「つくる人は一番の黒子だなと思っていて。野菜や食材があって、その野菜を作った土や太陽、生産者、運ぶ人、器を作る人、その器の土、火のエネルギー……いろんなものが集約して一皿になる」 「でも、食べ物って一瞬でなくなっちゃうし、記憶に残らなくても、”〇〇さんの料理”って思ってもらわなくても良いと思っていて。忘れられても、いろんな命が食べた人の心・身体に引き継がれていくものだから、ちょっと役に立てたらな、と」 「精進料理というと、肉食べないとか作法とかってなっちゃうけど、もっとベースのことだと思っていて。作るときの心の在り方、自分自身の修業。多分、心が純粋になっていくと、慈悲とか祈りの気持ちが沸いてくると思ってる」 とはいえ、ただ美味しいものをつくっています!と微笑む梢さん。創意工夫が散りばめられた美しいお料理の数々をぜひ体験してみてください。 そして、料理姿は凛々しく、しかしお話してみるとふわ~っと柔らかい、相反する雰囲気を兼ね備えている梢さんに会いに、お店まで足を運んでみてください。 【いわきち料理店】 (洞爺社会福祉協議会向かい、水の駅から徒歩2分) やさい料理店 veggy Japanese 日本料理や重ね煮がベースのやさい料理 昼 11時~13時半 L.O 夜 17時半~19時半 L.O ●やさい懐石 種と実コース ※4日前までの完全予約制 ●季節の御膳 一汁三菜・香の物 ●おそうざい [量り売り販売] 木曜日のみ(15時半から19時半) ※容器をお持ちください、容器代は別料金です。 ■ご予約方法 Line:@049zwhqi instagram:@iwakichi.toya ↓

misaki