明るく元気な町づくり 洞爺湖町

議会広報25号(スポーツ観光)

議会広報「議会だより25号」が発行されました。

議会だより25号が発行されました。下道の一般質問のページだけアップしました。全ページは、議会ホームページからダウンロードできるように後日アップいたします。

6月定例会では、「町内のエネルギー利活用ついて、観光振興について」をテーマに一般質問。

町内の自然エネルギーの現状と利活用、スポーツ観光の側面から観光振興の方向性をお伺いしました。紙面の都合上、要点だけの掲載ですが、議事録が正式に承認されたあとにこのブログでも全文アップします。

紙面では、質問1の項目で「施策」が「施設」に文字が誤植されてました。丁寧に校正をしているのですが、ミスがあります。自分のページだったので了としますが、他の議員ページならお叱りをうけるかもしれません。今後は広報副委員長として一層の緊張感を持ちながら紙面の最終校正をいたします。

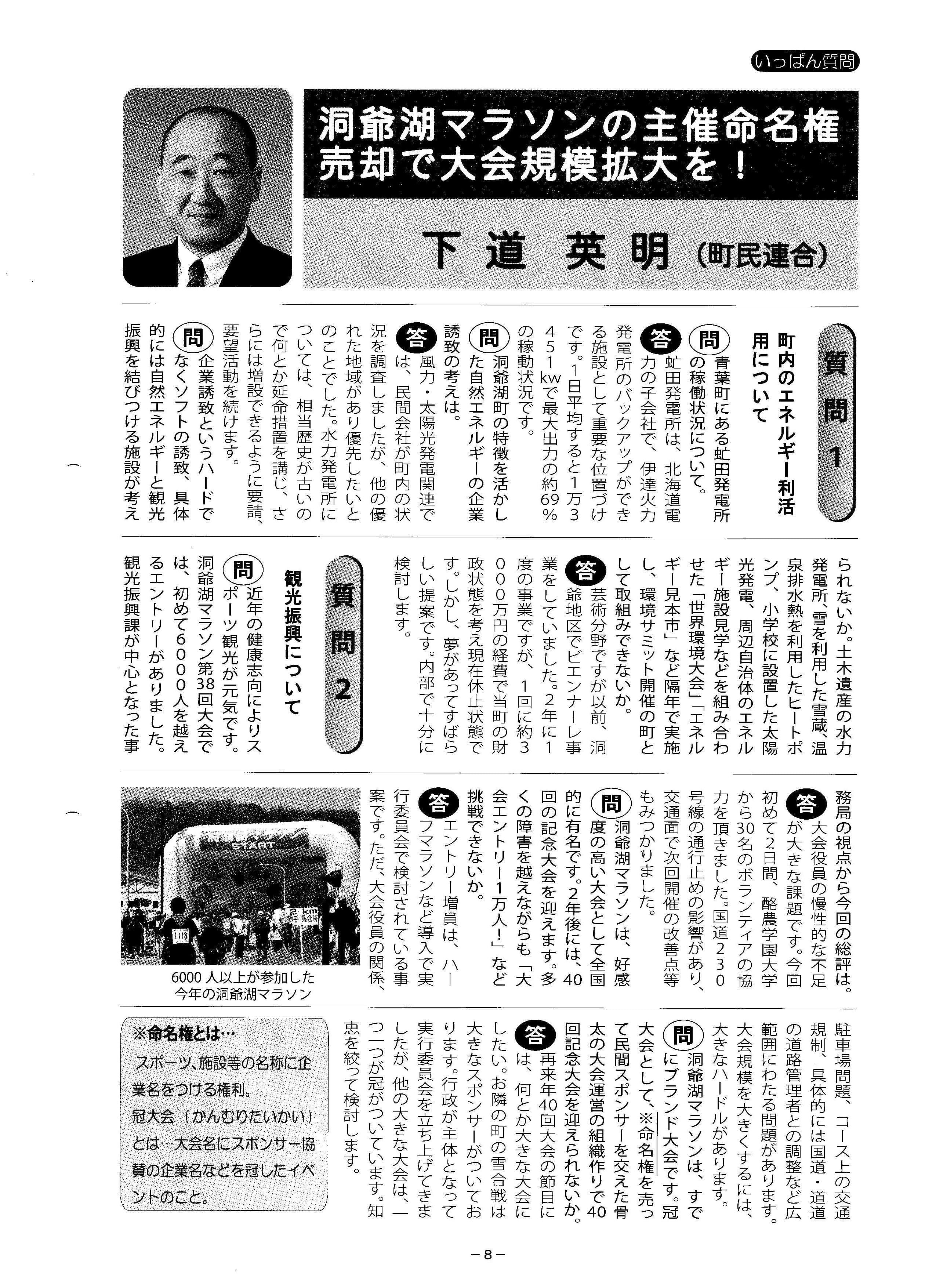

6月定例会では、「洞爺湖マラソン主催命名権売却で大会規模拡大を!」として行政にご提案いたしました。洞爺湖マラソンでは、おもに行政が主体になり実行委員会を立ち上げています。命名権売却で民間スポンサーを巻き込んだ骨太の運営を訴えました。

近年は、少子高齢化の時代の流れで大会をご支援していただく人数が減ってきました。2007年に参加した「旭川マラソン」では、大会役員の高齢化で2008年は中止になりました。しかし、2009年からフルマラソンではなくハーフマラソン大会で再生しましたが、、、、。

再来年は、第40回洞爺湖マラソンの記念大会です。ぜひ節目のマラソン大会には、先人達が築いた「オールドボーイレース大会」の発展した姿をお見せしたいです。従来の運営方法を見直し、好感の高いこの大会が大きく育ってほしいと願っています。

スポーツ観光として、24年ぶりの全道サイクリング大会が9月1日・2日洞爺湖温泉を発着点に行われます。洞爺湖温泉街をスタートして、時計の逆回りで洞爺湖を一周します。参加申し込みは締め切られましたが、大会概要は、室蘭サイクリング協会のホームページをご覧ください。

{%右矢印webry%} 室蘭サイクリング協会

23日(木)札幌で全道議会広報研修会があります。この研修会では、編集が優秀な市町村、ダメ出し市町村の広報誌がご披露されます。ドキドキしながら研修会に臨みたいと思います。

2022年4月洞爺湖町長に初当選。

大学卒業後、証券会社に勤務し米国留学、海外駐在経験。

帰国後、札幌市で学習塾を13年間経営。

30年ぶりに地元に戻り町議会議員とバス会社の二刀流で2022年1月まで4期途中まで活動。

1985年成城大学経済学部卒。

- ジャンル

- 政治・ビジネス

- アクセス総数

- 93,306回

ハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

06/02(月) 北海道豊かな海づくり小樽大会

-

10/30(日) 友好都市香川県三豊市

-

02/11(土) しあわせの白いおしるこ

イベント

ブログに関する

特集記事

-

-

故郷への恩返しがしたい! 田村真梨絵さんの郷土愛が生む地域コミュニティー “ たむら食堂 “

この度の記事を書かせていただくにあたり、「人にとっての故郷とは?」 そんなことを改めて掘り下げてみたくなった取材となりました。 今回は、生まれ故郷の室蘭へUターンされた田村真梨絵さんのストーリーです。 周りを一瞬で明るくする真梨絵さんの笑顔♡ 東京での暮らし 真梨絵さんは室蘭市白鳥台で生まれ、18歳までを地元で過ごしました。 その後、途中イギリスでの留学を経験されながら18年間を東京で過ごしました。 東京では主にケータリングやフードコーディネーター兼カフェの店長としてご活躍されていました。 独立されてからも順調に進んでいたお仕事でしたが、徐々に体も心もハードワークに耐えられなくなっていったそうです。 ↑白鳥台のショッピングセンター 「ハック」に出店されている 「ハイミートたなか」の肉を使った生姜焼き そんな真梨絵さんにとって、故郷室蘭は、いつも温かく迎えてくれる癒しの場でした。 時々、ご実家のある白鳥台へ帰郷し、お母様の手料理を食べ、室蘭の自然に触れ、地域の人々に触れ、元気を取り戻してまた東京で頑張る。 そのようなサイクルを作ることで心身の健康を保ち、東京での仕事に力を注いでいた頃、この度のコロナ禍がやってきました。 ↑室蘭の自然 美しい海岸線 ↑卵焼き器ではなくフライパンで焼いた 出汁巻き卵は、家庭の味 ちょうどその頃、東京駒沢で、室蘭名物のウズラをメインにしたカフェの立ち上げと店長を任されることになったのです。 その名も『うずらカフェ』。 まさにコロナ禍のオープン。 お客さまの多くは東京に住む室蘭ご出身の方々でした。 「帰省もままならない皆様が、心の拠り所として『うずらカフェ』に訪れてくださったのです。コロナ禍で不安な日々を過ごされていた皆様には、カフェの存在をとても喜んでいただけました。そしていつの間に『東京室蘭会』なるものもできていました。『うずらカフェ』がコミュニティを生んだことはとても嬉しかったです。」 なるほど…。 でも、筆者は気づきました。 集まった皆様はきっと、『うずら』をきっかけに真梨絵さんのお人柄に惹かれて集まったのだということを。 お話中、まっすぐに相手を見つめ、常ににこやかで優しい真梨絵さんを拝見していて、そう確信しました。 ↑「うずらカフェ」時代の真梨絵さん 強くなる故郷への想い さて、このように東京と室蘭を行き来しながらも、やりがいのあるお仕事をされていた真梨絵さんを故郷に引き戻した想いとは、一体何だったのでしょうか? 「私自身、母親が作ってくれる食事と地元の皆様の温かさに触れて安心し癒されました。 今度は、東京での暮らしに疲れていた私を支えてくれた地元に恩返しがしたい。私の専門の『食』で地元の皆様の心身の健康を支えて差し上げたい。そう強く思うようになっていきました。室蘭市白鳥台は、実はニュータウンでは全国一高齢者が多い地域なのです。」 地元に帰るとホッとして癒される。 そこまでは多くの人が感じることです。 けれども真梨絵さんは、そこで終わりませんでした。 「いつか恩返しができるといいな」ではなく、「帰郷して恩返しをしよう!」とUターンしてしまったのですから、真梨絵さんの強さと優しさに感動を覚えます。 2021年12月末、起業をするためにUターンされてからの真梨絵さんの動きは実にスピーディーでした。 ↑店舗のリノベーションに集まってくれた仲間たち ↑作業の合間のランチ風景 『たむら食堂』を立ち上げる! [決心] 「超高齢地域の白鳥台には定食屋がない。地元密着型の大衆食堂を私が作って地元に恩返しをする!」 東京に住んでいた頃、何店舗かのカフェの立ち上げに関わっていたので、そのノウハウは熟知していた真梨絵さん。 場所の選定も、ポリシーもコンセプトもビジョンも明確にされていました。 [場所] 白鳥台唯一のショッピングセンター「ハック」の中と決めていました。 理由は、自分はもちろん白鳥台の住民みんなが大好きだから。 ハックは、今では珍しい対面形式の店が入っているところ。 いわゆる「魚屋さん」「お肉屋さん」「八百屋さん」「お花屋さん」などが並び、白鳥台住民にとってはなくてはならないショッピングセンターなのです。 もちろん、真梨絵さんも子供の頃からこのショッピングセンターにお世話になりながら育ちました。 だからこそ、空き店舗が増えてしまったこのハックにも恩返しがしたかったのでしょう。 [ポリシー] 「孤独な人を作らない」 「誰もが気軽に入れる店にする」 「白鳥台の方達の食卓になる」 だそうです。 温かい真梨絵さんの口から出てくる言葉には心からの本気が感じられました。 [コンセプト] 「『おかえり』 と 『ただいま』 が言える場所」 「おじいちゃん、おばあちゃん、家族連れが気軽に入れる大衆食堂」 笑顔あふれる温かい食堂の情景が浮かぶようです。 安心しながらご飯をいただけそう。 [強い想い] 「人と人との交流が生まれる食堂にしたい!」 「大好きなハックの食材を使いたい!」 「食堂を通して室蘭を知ってほしい!」 筆者のこれらの質問にすぐに答えが返ってくる真梨絵さんの歯切れの良さは、生半可な気持ちで取り組んでいるのではない本気と覚悟を感じました。 そんな真梨絵さんの周りには、いつも仲間がいっぱいです。 店内のリノベーションも手伝ってくれています。 冒頭のイラストも、DIYの仲間が描いてくださったそうです。 クラウドファウンディング(CF)での開業資金集めも順調に貯まりました。 CFに応援し協力する人々は、” たむら食堂 “ の事業計画や想いなどを丁寧に語る真梨絵さんの人となりに惹かれた人たちなのだと思います。 かく云う筆者もその一人です。 「ところで、とてもお忙しそうですが、お料理は真梨絵さん自らが作られるのですか?」 と気になる質問をさせていただきました。 すると。 「料理番は、老舗の和食の店を30年経営していた親戚の叔父とフードコーディネーターの私が共同で作ります。」との答えが返ってきました。 フードコーディネーターの真梨絵さんと、生粋の和食職人のコラボ! なんて魅力的なコンビネーションなのでしょう! これはもう期待増です。 郷土愛が繋ぐ人と人との心の交流。 真梨絵さんは、“ たむら食堂 “を拠点にした地域朝活イベントの構想もお持ちです。 例えば、『朝ご飯の無料提供+体操』とか。 美味しい朝ごはんを食べて、体を動かして、皆様の健康のお手伝いがしたいとの想いからの企画だそうです。 ここまでお話しを伺い、真梨絵さんがいる白鳥台が羨ましくもなってきた筆者でした。 “ たむら食堂 “にある真梨絵さんの優しい笑顔と美味しい定食は、「お互い様」と「お陰様」が生きる、安心と癒しの場になるに間違いありません。 OPENしたらすぐに行かなくちゃ! OPEN予定日はInstagramをチェック! ↓↓↓↓↓↓↓↓ オーナーのInstagram https://www.instagram.com/marieee108/?igshid=YmMyMTA2M2Y= たむら食堂のInstagram https://instagram.com/tamurashokudo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Rietty

0

-

農業は化学&科学だ! 〜尾川農園的マネジメントとは? 尾川 圭延・佳奈夫妻を訪ねて

別海町の酪農家に生まれ、中学生までは早起きして親の仕事を手伝う毎日。 家族でどこかへ出かけることすら出来ない。 あまりの大変さに、“ 絶対に農家にはなりたくない “ と、サラリーマンの道を選び、営業マンとして忙しい日々を送る圭延さんでした。 一方、地方回りで忙しく、1週間に2日くらいしか家に帰ってこない夫を待つ妻 佳奈さん。 佳奈さんは当時医療事務の仕事をされていました。 そんな尾川夫妻が伊達への移住を決め” 就農する “ と決めたのは13年前のことでした。 農業の道を選んだ理由とは? 「いったい何故、そんなに嫌いだった農業の道を選んだのですか?」 「別海に住んでいた両親はすでに酪農を引退し、今は弟子屈町に住んでいます。そこへ遊びに行った時、家庭菜園を楽しみながらのんびりとスローライフを楽しんでいるのを見た時、なんだかとても良いなあって思えて憧れました。周りでも農的生活を見聞きする機会があり、農業への興味が湧いて来て、転職を考えるようになりました。両親の生活を見て来た上でそう思ったので、できる気がしたんですよね。」 「まあ、圭延さんはよいとして…。佳奈さんはそんな旦那様の提案に抵抗はなかったのですか?」 「私自身も夫の親の姿を見て、土や野菜に触れながら生活する暮らしはいいなあと感じていました。それに農業ならば一緒に仕事ができるので嬉しかったんです。でもね、理想と現実は違っていました 笑 喧嘩もずいぶんしました。」 そもそも農業をやりたくて伊達に来たわけではないという尾川夫妻。 「サラリーマン時代、営業でこの辺りも回っていました。その時も感じたのですが、伊達の気候の良さにはいつも驚かされていました。東の方から車を走らせてくると、伊達市に入った途端晴れているということが良くあります。知り合いの学校の先生も” 退職後に住むなら伊達だ “ という話をよく聞いていました。全道各地を転々とする学校の先生の言葉には信憑性があります。そして、伊達が農業の町であることも知りました。その時に、自分の想いと伊達とが繋がりました。” ここで就農したい! “ と。」 ついに『伊達に移住して農業を仕事にする』と決意した圭延さん。 伊達市の農務課へ向かいました。 ところがその時は、移住も就農もあまり勧められなかったそう。 けれどもそんな反応に怯むことなく、農業についていろいろ調べた圭延さんは〜 「調べれば調べるほどできる気がしていました。でもお金を貯めなければ!と札幌の家を引き払い、まずは洞爺湖温泉街の寮がある職場を探し、二人で8ヶ月間働いてお金を貯めました。いきなり伊達に移住せず、洞爺湖温泉に行ったのは正解でした。そんな僕らの真剣さを知り、伊達市の農務課の方はその後親身になって相談に乗ってくれました。」 さて、ご存知かもしれませんが、農業はなりたいからと言ってすぐに出来るものではありません。 認定新規就農者になるためには、1年間の修行を経なければならないのです。 「研修期間は、土起こし・肥料撒きなどの畑作りに始まり、農業全般一連の作業を親方に付いて学びます。もちろん学ぶ中には「作業」だけでなく、経営についても学ばせていただくわけです。思いだけでは食べていけません。経営が上手くいってこそですからね。」 1年間の修行を終えた尾川夫妻は、牧草地を手に入れました。 “ 自分にも出来るような気がする” という想いをついに現実に繋げました。 尾川農園的マネジメントとは? 尾川農園の経営スタイルは考え抜かれていました。 ・一年中収穫できるように、ビニールハウスでのみ栽培をする。 ・作る野菜の数を極力絞り込む。 ・出面さんは雇わず二人でできる範囲で行う。 ・土との対話を常に行う。 「2011年5月から始めたのですが、収益は経験値と共にどんどん上がっていきました。わずか1~2年で “ 大丈夫だ “ と実感しました。安定した生活は思った以上に叶えられ、住宅も購入することができました。ところが3年目に連作障害を出し、そこからは随分と「土」に悩まされました。土のECやPHを頻繁に測り、農家を始めて5年くらいで土の扱いを変えました。連作障害への不安は結局事業開始後9年間くらい続きました。そんなこんなで、理想としていたスローライフとは段々かけ離れていきましたね 笑 」 ビニールハウスの栽培は、天候に左右されることなく収穫することができます。 一年に6~7作もできるというのは、北海道としては画期的なことです。 伊達市では、150種類を超える種類の野菜を作っていますが、特に、冬でも葉物野菜が道の駅に並ぶ地域は他にはあまりありません。 尾川農園では、切れ間なく作物が育ち出荷できるように、ハウス毎・作物毎にタネを蒔く時期や植え付けの時期をずらしながら栽培しているそうです。 「チンゲンサイは1月上旬から11月半ばまでが栽培〜収穫期。そのほとんどを市場に出します。コマツナと水菜は道の駅のみ販売。夏場の2ヶ月は少しだけオクラも作ります。」 「種類をかなり絞り込んでいらっしゃるのですね。」 「はい。手法的にはほとんど修行先の親方のやり方を真似しています。その農家さんはしっかりと経営が上手くいっていらっしゃいますから。やはり生活ができるということが大前提です。だから、人を雇わなくても二人で出来る範囲で、無理をせずに確実に利益を生める方法で営むというスタンスをとっています。野菜の種類を絞り込むというのもその一つです。」 「さきほど連作障害への不安も語っていらっしゃいましたね。全くの素人的質問ですが、同じ野菜ばかりを作るということはそのリスクが高まるということはないのでしょうか?」 「一般にはそう言われています。ですので、『これが良い』と言われる色々なやり方も試しながら、土と肥料のバランスにはとても気を配っています。同時に、僕の中での「土のマネジメント」は、いかに土の良さをいかに壊さないかに尽きると思っています。畑ではない土の中は、多様な微生物たちが絶妙なバランスを保って存在しています。例えば森は何も手を加えなくてもほとんど毎年同じものが生えてきますよね。」 ものすごく納得します。 化学的見地に立ち、いかに地力を壊さないようにするかを考えて土に向かう圭延さんの姿勢に、農業者の日々の努力あってこその美味しい作物なのだと認識新たにしました。 この夏の異常な暑さにより、多くの農家は作物の出来が悪く苦戦を強いられました。 けれども、尾川農園のハウス栽培の葉物へのダメージは少なかったそうです。 ハウス栽培のみを選択したことが功を奏した今年の異常気象だったようです。 「今年はあまり被害を受けませんでしたが、同じ作物でも毎年出来が違います。大切なのは常に化学目線で作物を育て、科学的にマネジメントすることだと思っています。当たり前のことですが、作物は土の栄養を吸い上げています。収穫した後は土に足りなくなった成分を補わなければいけない。ある時から、” 土作り “ という表現が僕の中でしっくりと来なくなりました。土を本来持つ力に戻す、言い換えれば土の良さを壊さないのが一番大切だと考えるようになりました。でもまあ、今でもトライアンドエラーの繰り返しです。研究し続けたいです。」 面白いエピソードを伺いました。 「だて道の駅でのチンゲンサイの販売が終了した11月末、お客様から1本の電話が掛かって来ました。” もうチンゲンサイ出さないの?うちの鳥が尾川さんのチンゲンサイしか食べないのよね “と言われたんです。聞いてすぐは “え? 鳥? “ って、正直釈然としませんでした。でも、冷静に考えたらすごいことだと気づきました。舌が敏感な生き物がうちのチンゲンサイを安全で美味しいと認識して食べてくれているわけですから。嬉しかった。ネタも出来ましたしね笑」 素敵な話です。 鳥の真似をして生で齧りたくなりました。 「最後に今後の展望を聞かせていただけますか?」 「事業を拡大したいとかは全く考えていません。現状をできるだけ維持したい。そして新しい人がどんどん続いて伊達で農業を始めて欲しいと思います。そのためにも何らかの仕組みがあるといいなと思います。現在、新規就農研修者の受け入れ先が高齢化で減少してしまい、新規就農がここ数年止まった状態です。たとえば学生の農業体験受け入れなどもできる仕組みがほしい。体験をきっかけに若い人が農業を職業選択のひとつに考えてくれたら嬉しいです。」 「決して裕福な暮らしをしているわけではありませんが、今まで僕らがしてきた選択は間違っていなかったと自信を持って言えます」と圭延さん。 「農業が好きです。最初に話した “ 農家ならば二人で一緒にできるから嬉しい “と言ったこと、やっぱり優等生みたいで恥ずかしいから書かないでね。」と佳奈さん。 こんな素敵なお話し、書かないわけにはいきません♡ ごちそうさまでした! ありがとうございました〜! ―尾川農園情報― 代表 尾川 圭延 住所 伊達市弄月町75-9 電話 0142-25-2125 Instagram :https://instagram.com/oga_farm0501

Rietty

0

-

隠れすぎな隠れ家的ショップ “ nico “ で肩のちから抜こ♪

夕陽好きや鉄道好きに、近頃ちょっと話題の北舟岡駅近く” nico “を訪ねました。 迎えてくださったのは陽子さん。 吸い込まれそうなほど大きな瞳で真っ直ぐ見つめながらお話をしてくださいました。 “ nico ”の前身は ” Linetta ” とその前は " ミニョンヌ+ " 初代 " ミニョンヌ+ " 時代は自宅ショップのはしりでした。 「隠れすぎてなかなか見つけてもらえないんです^^;」 と、陽子さん笑いながら言います。 周りは閑静な住宅街。 ここの道があることさえ、あまり知られていないのではないかと思います。 「探す楽しみっていうのはありますが、こちらは諦めて帰られてしまう方がいらっしゃいませんか?」 そんな筆者の投げかけに、こう答えてくださった陽子さん。 「確かにあります。でも、お散歩の途中で偶然見つけてふらりと立ち寄り、そのまま常連様になってくださることもあるのですよ。」 伺えば10年ほど続けて来てくださっている方もいらっしゃるそう。 海が見えるこの道は、多くの方のお散歩道です。 時々、走る列車を見下ろすこともできます。 のんびりと景色を楽しみながらお散歩をする途中で、ふいに現れるお洒落なお店。 ドアを開ければ別世界。 そして陽子さんの温かく明るい笑顔。 とっても贅沢な時間を想像します。 ここは、「海が見える場所に住みたい」という旦那様のご希望通りの場所です。 ところが陽子さん。旦那様への相談なしに、前身の “ ミニョンヌ+ “を作ってしまいました。 そして次は車庫を改装して “ Linetta “に。そして、カフェを併設させて "nico "に。それが、全て事後報告だというのが面白い ^^ ふんわりと優しい雰囲気の中に持つ、意思の強さを垣間見たお話でした。 " nico " の由来は予想通り、「ニコニコ」笑顔になって帰っていただきたいという想いから。 そしてもう一つ。 「実は、犬の名前に付けたかったのですが、却下されたんです。だから、店の名前にしちゃいました。」 と、いたずらっぽく笑うおちゃめな陽子さんでもありました。 ↑時々、こちらでワークショップも。1枚目の写真のリースはその時に作られたものです。 以前はこちらがカフェスペースでしたが、コロナ以降は休止しています。 ↑ハンカチやタオルなども人気です。 ↑雑貨は気持ちが明るくなるものや、絵本の世界の様なものを選んでいます。 服選びのコンセプトは「カフェや雑貨屋さんなどに行くときなど、普段よりちょっとお洒落をしたい時に着たい服」だそうです。 常連様をとても大切にされている陽子さんは、このコンセプトに合わせ、ご自身の好みと常連様の好みを足して2で割った様なラインナップにされています。 イメージされているターゲット層は、40代以上の方。 ちょうど、お店の前をお散歩されている年代です。 なので、そのくらいの年代の方が、優しく明るく美しく見える様な形や色のものを選んで仕入れるように心がけていらっしゃいます。 ↑出来るだけ顔まわりがスッキリ見える襟元の形に拘っています。 ↑どの服も上品で優しさが漂います。 そしてこんな話もしてくださいました。 「私、” 店 “が好きなんです。 店は私にとっては箱庭の様な存在。 自由に好きな様に作れる。 たぶん、それは何を扱っていたとしても同じで、とにかく” 店 “という器が好きなんです。」 箱庭という言葉に、はじめは「自分の城」という意味かと思いましたが、途中から「箱庭」という言葉を使った意味がわかりました。 それは、「自分の居場所」という意味よりも、あくまでも客観的に店を見て、外側から作り上げていく「箱庭」そのものなのでした。 陽子さんの想いが込められて作られた “ nico “という名の箱庭の世界。 隠れ家的な存在だからこそ、客様にとっても、その箱庭は特別な空間となって、優しい陽子ワールドに浸れるのでしょう。 最後に、「このお店を通してお客様や地域の方に伝えたいことはありますか?」と尋ねてみました。 「服は、自分はこういう人間ですよ、とか、人からこう見られたいという想いを表現できるアイテムです。 皆様にはnicoの服を通して、肩の力を抜き、気持ちの面でゆとりのある暮らしをしていただきたいと思っています。それには “ 優しさ “って大切だと思っています。」 陽子さんセレクトの服に囲まれていると、まさに優しさに包まれている様な気持ちになります。 =nico情報= *〜12/28 「冬服セール」50~30%off *冬休み 12/29~1/4 *2月下旬〜4月上旬 「ハンカチ・ふきんフェアー」 ・営業日 水曜日 金曜日 15:30~19:30 それ以外は11:00~15:00 ・休み 不定休 ・住所 伊達市舟岡町369-6 ・電話 090-7514-6185 instagram https://www.instagram.com/nico.4u/ ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2021年)

Rietty

0

-

木地師+α な多才人「工房夕花野」主宰 “ 石垣 拓也 “という人間に出会った。

大滝 三階滝近く、前夜雪が降り気温2度の寒い日。 広い建物にはストーブもなく、ほぼ我慢比べ状態の中取材をさせていただきました ^^; しかも2時間半。 今までの最長時間でした。 なぜならば、今回お会いした石垣拓也さんのお話がめちゃくちゃ面白い! それはもちろんお笑い的とかではなく、共感できるワクワク話が多かったのです。 もう、何をしに行ったのか忘れそうになるほどでした。 それはつまりはこんなお話し〜〜。 石垣さんは、今年の8月に置戸町から伊達市大滝区へ移住して来られた地域おこし協力隊員さんです。 そして、実は木地師でもあります。 そう、何を隠そうあの40年ほどの歴史がある「オケクラフト」の元職人さんでした。 しかも奥様も(奥様のお話はまた日を改めて。一緒に書いてしまうのは勿体ない程貴重な方なので〜)。 ここで少し「オケクラフト」についてご説明しますね。 https://okecraft.or.jp/about/ より引用 *〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜 『オケクラフトは、置戸町の「オケ」、昔から地域産業として生産されていた曲げ桶の「オケ」と、「クラフト」を合わせた地域クラフトブランドです。 1983年(昭和58年)に置戸町と著名な工業デザイナーであった秋岡芳夫さんとの出会いから始まりました。誕生以来、置戸町では町を挙げた活動として、作り手養成のための研修制度、オケクラフトの販売、作り手への材料提供などをおこない、オケクラフトの生産、普及に努めてきました。』 *〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜 地域を挙げてブランド作りに取り組み、成功した「オケクラフト」。 その影には元「Uni (鉛筆)」のデザイナーだった秋岡氏の存在がありました。 大量生産に疑問を持ち始めた秋岡氏が目指したのは、地域の木を使い、一つ一つ丁寧に作るクラフト職人を育てることでした。 その秋岡氏のマインドに共感し、師事されていたお一人が石垣さんだったのです。 でもちょっと疑問が…。 それは、何故、材料入手も販路も安定していた「オケクラフト」を卒業し大滝に来られたのか? 「たしかにオケクラフトを出るリスクはありました。オケクラフトにいれば販路は安定しています。 工芸家一本で食べていくのはとても難しいですから生活するには安心です。でも卒業しました。正直、職人として独立してもそれ一本では食べていけません。手作りなので数は作れませんから、収入は限られてくるのです。特にこの二年のコロナ禍では、それまで開催していた大手デパートでの展示会へもお客様が集まらなくなりましたし、中止になったものもありました。つまりコロナ禍での工芸品は、贅沢品で別に無くても困らない二の次の物になってしまったのです。」 ↑コロナ前までは札幌三越・さっぽろ東急百貨店などで展示販売をされていました。 このお話しは、観光に関わる仕事をしている筆者にも痛いほどに分かり共感しました。 でも、石垣さんは安定を捨てました。 「納品先(オケクラフトの場合は町)が安定しているということは、同じものを大量に作らなければいけなくなります。ここまで育てていただいたことにはとても感謝をしています。でも、もっとチャレンジがしたかった。たとえ時間が掛かったとしても、たとえ少ししか作れなかったとしても自由な発想で手間暇惜しまず物づくりがしたかった。大量生産から少量生産に切り替えたかった。つまり、作る量を半分に減らせば質は上がる!という結論を出したのです。でも、収入は確実に減る。…ということは、他に収入が無ければ食べていけません。」 なるほど。 とても納得します。 さらに石垣さんのお話しは続きました。 「他の収入を考えた時、広い工房を持って “ ワークショップ ” や ” 体験学習 ”を行って収入源にしようと考えました。対象は子供と親子。作品の材料となる木が生える森へ出かけていき、森、そして木に親しんでほしい。作品の背景となる木についても知ってほしかったので、近代化された都市部に行くつもりはありませんでした。自然豊富な環境に恵まれた地域で、そこに住む方たちと連携しながら、みんなで自分たちの住む地域を盛り上げていける所を探していて辿り着いたのが大滝でした。というか、ここしかない!と思いました。自然環境も人も建物環境も全て自分たちには最適な場所だったのです。 ここは本当にポテンシャルが高いです。札幌や千歳からのアクセスもとても良いですし。 あとは、どんなコンテンツを作ってどう発信していくか?だと思っています。もちろん資金確保の問題もありますが…。」 ↑材料はその木が育った森が分かるものを生木で購入します。材となり薬に浸かったものや外国産のものは使いません。あくまでも安心安全な北海道産のものに拘っています。 ↑皮を剥ぎ、用途に合わせて切り出していきます。 ここまで伺って、筆者はワクワクが加速していってしまいました。 なんて素敵な方が伊達市に来てくださったのだろう!! しかも石垣さん、オケクラフトメンバーになる前は店舗マネジメントのお仕事を8年ほど経験されておられ、その構想のお話しがただの夢物語ではなく、きちんとマーケティング理論に基づくものだということが分かりました。 なんとも頼もしい限りです。 掘れば掘るほど壮大な構想が出て来るご様子でしたが、今回はここまでの取材にとどめることにしました。 続きは素敵な奥様(曲師)の取材の時に伺いたいと思いますので乞うご期待! ↑奥様もオケクラフトご出身の曲げ職人さん。早く取材させていただきたい! 最後に、近々のご予定を伺いました。 「現在準備中の工房が年明けには整いそうです。 将来のワークショプのために、近々、木育マスターの資格も取得しようと考えています。そして来年9月には料理研究家の菅田奈海さんとのコラボで「食育と木育」のイベントを行います。対象は近隣の子供達と親子。伊達市内の会場を予定しています。」 話しは尽きなかったのですがここでタイムオーバー。 でも、筆者が石垣さんとお話ししていてはっきりと分かったことがありました。 それは子供たち、そして選んだ地域への愛でした。 日本の宝としての子供たちに、自分の仕事として何ができるか? 同時に、家族とともに協力しあいながら生活を支えるためにはここで何がしたいのか? 選んだ土地で、地域全体、そして自分が楽しく幸せに暮らせるために何をすべきか? すでにその答えは出ていました。 それらを考えた上での大滝移住でありビジョンなのでした。 地域おこし協力隊で 木地師+αの多才人 石垣拓也さんが起こす風。 風向きを見届けつつ応援したいと思います。 伊達市、ますます楽しくなりそうです。 ↓「夕花野」Instagram https://instagram.com/yuhanano_hokkaido ↓夕花野オンラインショップ https://yuhanano.handcrafted.jp/ 夕花野 主宰 石垣 拓也 E.mail : gakkey326@gmail.com ※記事の内容は取材時の情報に基づいています。(取材2021年)

Rietty

0