明るく元気な町づくり 洞爺湖町

5月会議

5月会議にて感染症支援対策の補正予算を原案可決。

こんにちは。しもみち英明です。

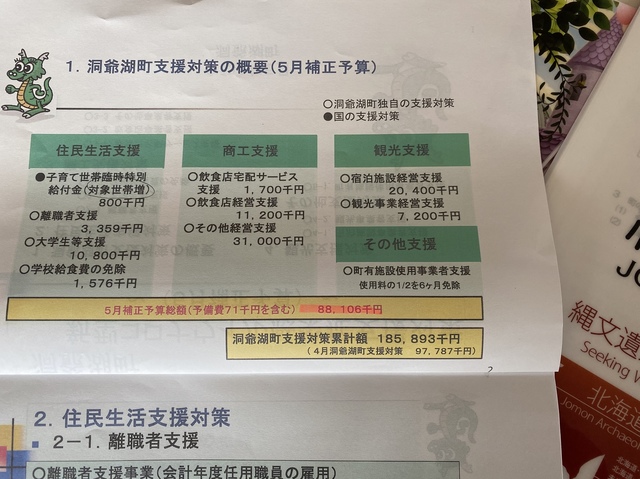

5月会議を開き、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を含めた補正予算を審議し可決。

住民生活支援対策、商工支援対策、観光支援対策の大きな3つの柱を中心に町として支援を決定。

支援対策費は、総額は約8800万円。

子育て支援、離職者支援、町内出身大学生等支援、学校給食費の免除を柱に住民生活支援。

飲食店宅配サービス支援、飲食店経営支援を中心に商工支援。

宿泊事業者支援、観光事業者支援を中心に観光支援。

詳細は、明日の地方版の紙面をご参照ください。

今回の支援策は第二弾ですが、まだまだロット的に足りないと思います。

国・道にしっかりと支援いただけるように、議会一丸となって対応していきたいと考えます。

まだまだ厳しい現状が続きますが、お互いにがんばりましょう。

2022年4月洞爺湖町長に初当選。

大学卒業後、証券会社に勤務し米国留学、海外駐在経験。

帰国後、札幌市で学習塾を13年間経営。

30年ぶりに地元に戻り町議会議員とバス会社の二刀流で2022年1月まで4期途中まで活動。

1985年成城大学経済学部卒。

- ジャンル

- 政治・ビジネス

- アクセス総数

- 93,406回

ハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

06/02(月) 北海道豊かな海づくり小樽大会

-

10/30(日) 友好都市香川県三豊市

-

07/31(日) 洞爺夏まつり・太鼓台(ちょうさ)

イベント

「ブログ」カテゴリーのおすすめ記事

-

2025/04/21(月) 写真で見る東京(93)・・・浜離宮の八重桜

心の伊達市民 第一号

0

2

-

2025/06/28(土) H君を偲ぶ会(最終回)

心の伊達市民 第一号

0

1

-

2025/06/17(火) 今日のメインはごろごろ具材の中辛カレーです!

-

むしゃなび編集部

0

-

2025/02/21(金) 老後をどう過ごすか?

心の伊達市民 第一号

0

1

ブログに関する

特集記事

-

夢を幻で終わらせない 自家焙煎「かのうち珈琲」的 夢の形

白老町北吉原の「かのうち珈琲」オーナー 鹿野内賢士さんを訪ねました。 遠軽ご出身で伊達に在住の方が白老町にお店を出したのは、「両親がここに土地を持っていたから。」 なのだそうです。 「かのうち珈琲」がオープンしたのは今年の9月22日のこと。 まだ出来て2ヶ月も経たないお店です。 白老町ゆうかり団地の住宅街に突如現れる「かのうち珈琲」は、隠れ家というよりはあまりにも唐突な現れ方で(失礼)そこにあります。 正直 「え!? ここ!?」と車の中で声を上げてしまったほどでした ^^; ところで、このベレー帽を被ったブタさんと、オーナーさんのお名前でピンと来た方はいらっしゃいますか? はい! 正解です♡ 実は、鹿野内さんは先日ご紹介いたしました「intime time アンティムティム」のオーナー浩子さんの旦那様なのでした。 「かのうち珈琲」の店舗はユニットハウスを2棟ジョイントして作られており、電気と水道以外の内装外装や棚などは全て、半年間をかけてご自身で作られたそうです。 ↑長居したくなる座り心地の良い椅子。 ↑壁をポンと叩くと灯りが点きます。 「元々大工仕事が得意だったわけではないので、妻には無理だと思われていました。」 と笑いながら話す鹿野内さん。 これは、一度ハマるととことん頑張るタイプとお見受けしました。 筆者から拝見する限りは、オホーツクサイクリング仲間だった頃から「とにかく優しい方」という印象でした。 定年すこし前に福祉関係のお仕事を辞められたのですが、それより以前から、夢を形にするための準備を少しずつ始めていらしたのだそうです。 元々珈琲好きだったこともあり、札幌単身赴任中に、200gまでを焙煎できる「テストロースター」を購入し独学で焙煎の勉強を始めていました。 これにはかなりハマって日々研究をされていたそうです。 ほらね、やっぱり…ハマるととことん凝るタイプ ^^ ↑札幌単身赴任中に手に入れたテストロースター。 「昔からただ漠然と喫茶店をやりたいなあ・・・とは思っていましたが、正直接客には自信がありませんでした…。」 と語り始めた鹿野内さん。 「長年、人と寄り添う福祉の仕事をしていたので、利用者さんたちからたくさんのことを学ばせていただきました。 ですから人はもちろん大好きです。でも営業的に接客をするのは自分にはあまりイメージできなかったし得意な方ではないと思っていました。 だから珈琲焙煎専門店にして、豆だけを売ろうと考えていたのです。 でも、せっかくならば自分が焙煎して挽いて落とした珈琲を目の前で飲んでいただきたいなあ…。と思い始めました。」 ↑じっくりと丁寧に淹れてくださいます。 と、照れ臭そうに話してくださいました。 けれども、そんな心配は無用でした。 早くもリピーターさんが多くいらっしゃり、地域住民の皆様にも好意を持っていただいていらっしゃる様です。 「夜遅くまで焙煎をしていると、伊達への帰りを心配してくださり “ 泊まっていきなさい “とか、“ 風呂に入っていきなさい “とか言っていただくのです。 でも店をオープンする前は、伊達から来るならきっと野菜の直売所だね!という噂が広まってしまっていて ^^; ドアを開けたら珈琲ショップだったので驚かれたこともありました。」 ↑珈琲は、アンティムティムさんでも購入できます。 これってきっと、鹿野内さんの優しく気さくなお人柄に惹かれたご近所さんたちが、何か世話を焼きたくなったり、顔を見に行きたくなってしまうということなのだと思います。 ↑立派なプレーヤー。近々ジャズをかけたいと思っていらっしゃるそうです。 「そういえば先日、テレワークの場として営業をしませんか?というお誘いを受けました。でも…お断りしました。 ここではゆっくりと日頃の疲れを癒して欲しいと思っているので、ここで仕事はしてほしくなかったのです。」 鹿野内さんらしいなあと、とても納得しました。 でも、焙煎への頑固なこだわりはしっかりとお持ちでした。 「毎日2kg~4kgの豆を焙煎しますが、ピッキングだけは絶対に手を抜きたくないと思っていますし、 それを店の持ち味にしたいと思っています。」 この言葉も激しく納得。 珈琲の袋を開けた時、変な豆が一粒でも入っていると本当にガッカリします。 筆者もカフェを営んでいたので、「丁寧にピッキングしていること」は焙煎所選びとして絶対に譲れないことでもありました。 ↑Kブレンドをいただきました。ドミニカベースで香りも豊か、本当においしかった〜! ↑ケーキは浩子さんが作っていらっしゃいます。お互いの夢を支え合う素敵なご夫婦です。 鹿野内さんが焙煎し淹れてくださった珈琲は、すごくクリアで雑味をまったく感じない本当に美味しいものでした。 量もたっぷりで160cc~170ccは入っています。 一杯を仕上げるため、丁寧に丁寧に珈琲豆を扱っていらっしゃることが、とてもよく分かる味でした。 またこんなお話もしてくださいました。 「仕事としての福祉への未練は全くありません。でもライフワークとしてはずっと関わっていきたいと思っています。要支援者は、障害者やご高齢の方だけでなく、例えば刑務所に入所していた方が社会復帰するときなども支援を要します。保護士としては現在も引き続いて活動していますので、将来はボランティアとして要支援者の皆様に珈琲を淹れて差し上げたいとも考えています。 私がお付き合いをさせていただいた利用者さんたちは、珈琲が大好きなんです!」 長年勤めた仕事を退職し、珈琲焙煎&喫茶店をオープンさせたことのまだ先に、鹿野内さんの夢は続いていたのでした。 「かのうち珈琲」的 夢の形は、分け隔たりなく多様な人々が癒されるように珈琲で橋渡しをすることだと気付きました。 壮大な夢にも思えますが、きっと鹿野内さんならばコツコツと一歩ずつ近づいていかれることと思います。 取材を終え外に出ると、昼間だというのに今にも大雨を降らせそうな空は黒くなっていました。 でも、暖かく周りを照らす太陽のような鹿野内さんとお話をさせていただいた筆者の心はポカポカでした。 住所 〒059-0923 北海道白老郡白老町北吉原661-337 ゆうかり団地

Rietty

0

-

『道民割り』洞爺湖温泉でタイ古式マッサージ! [ loosen spa / 洞爺 ]

洞爺湖温泉街にタイ古式マッサージ店がオープン! 洞爺湖温泉街に新たなお店!”タイ古式マッサージ” のお店【loosen spa】(ルースンスパ)が2025年5月にオープンしました。 loosenは英語で「緩む」という意味。「お客様が身体も心も緩んでいただけることを心がけて」 この名前にしたそうです。 アパレル業界からセラピストへ転身、東京から北海道へ 店主、小山内陽子さんは伊達市の出身。上京し、はじめはアパレル業界で働いていました。今の陽子さんやお店の雰囲気からは想像できないですが、「渋谷の109でガングロになって」働いていたそう! その後、マッサージの虜となっていった陽子さんは、吉祥寺のリラクゼーションで2年間勉強。さらにご縁があり、芸能人も足繁く通うという、三宿のタイ式マッサージ店『アジアンブリーズ』で、10年以上勤務されました。本場のタイに何度も研修に行ったそうです。 「ずっとこのお店で働きたい!と思うほど」このお店で働くことが大好きだった陽子さん。しかし、離婚を経てシングルマザーとなり、地元の北海道に戻る選択を余儀なくされます。 北海道に戻ってからは、室蘭のリラクゼーションサロン『もみの木』で10年勤務し、洞爺湖の温泉ホテルでもセラピストとして勤務。そして2025年、「北海道にアジアンブリーズみたいなお店を出したい!」と一念発起。元はスナックだったという物件を改装し、5月にめでたく開店されました。 ”存在が安心そのもの” 愛されるセラピスト お店のロゴやイラストに看板、内装など、全てが手づくり。「全て友人がやってくれて!私は何もしてなくて……」と陽子さん。お店の至る所に、周りのみなさんの優しい想いが垣間見えます。 セラピスト仲間でもあるご友人のブログに、こんな文章を見つけました。 「彼女の人柄や生き方は、手放しで応援したくなる魅力があります。きっとすぐに人気のお店になると思うし、大変な時は力になりたいと心から思っているし、またわたしのような気持ちの人たちもたくさんいます。こんなに愛されているセラピスト、ほかに知らないかも。彼女のみんなに愛される魅力ってなんなんだろう?って今ならわかります。彼女の存在が安心そのもの、なんですよね」 付き合いの長いご友人がこんな風に綴ってくださるのだから間違いないですよね。明るい空気を纏う陽子さん、”存在が安心”という言葉にも頷けます。 タイ古式マッサージってどんなもの? タイ古式マッサージとは、タイに古くから伝わる伝統的なマッサージ。指圧、ストレッチ、整体などの手法を組み合わせたものです。全身の筋肉や関節をほぐし、血行を促進することで、心身のリラックスをもたらし、健康的な体調へと導きます。 タイ古式マッサージは着衣のままで良いので、動きやすい恰好であればそのまま私服で大丈夫。お着替えのご用意もありますので、お仕事帰りや外出から直接寄っても大丈夫です! 「2人で行うヨガ」とも言われていて、お家でのストレッチでは伸ばしきれない筋肉や関節が伸び、施術後はとってもスッキリ!ずっと同じ態勢でお仕事されている方、張っている身体をゴリゴリとほぐしてもらえますよ! イチオシはしっかりめの120min!最長は150minまでありますので、物足りないということはなく大満足でしょう。身体に常に健康でいてもらうために、メンテナンスとして定期的に組み込んでいきたいですね。 地元の方にも来てほしい!『道民割り』は20%OFF! 「観光客の方にも来てほしいですが、地元の方にも来てほしいと思っています。道民は20%引きです」。 メニューは ・タイ古式マッサージ ・足裏リフレクソロジー ・アロマオイル全身 ・贅沢組み合わせコース どれも時間別にコースがあり、なんと道民はどれでも20%オフで受けられます! ※メニューの詳細やお値段は、インスタグラム(@loosen_spa ) でご確認ください。 「大切なのは娘!!それしかないです!」とスパッと言い切る陽子さん。子育て中の方はマッサージだけでなく、お話することで力を貰えるかもしれません。 エネルギーが内から湧いてくるような、癒し空間を生み出す陽子さんが施す、”世界一キモチイイ”と言われるタイ古式マッサージ。頑張る自分へのご褒美に、温泉+マッサージ(+お隣のハンバーガー!)の至福セットはいかがでしょう。キモチイイひと時を『道民割り』で、ぜひ味わってみてください! 【loosen spa】(ルースン スパ) タイ式、リフレ、オイルのリラクゼーションサロン メニュー詳細はインスタグラム(@loosen_spa)にてご覧ください 定休日:日曜日・木曜日 営業時間:9:30-17:00 電話:050-8882-9361 〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉70−5 ※駐車場は近隣の無料公共駐車場をお使いください。 セラピスト歴24年 🇹🇭ワットポータイマッサージ取得 🇯🇵タイマッサージ協会ベーシック取得 🇹🇭ロイクロフット&タイマッサージ取得

misaki

0

-

パウダースノーをこよなく愛する店主の、素朴でやさしいネパールの味。ビスターレ・カナ【ニセコ】

旅に出る代わりに、時々、エスニック料理が食べたくなる。 日本にはない、異国の香りが心を自由にしてくれる気がするから。 ニセコの道の駅で小さなスパイスの袋を見つけた。「ネパールチキンカレー」と書いてある。 素朴なパッケージと民芸調のイラストが、いかにも本場の感じだ…。 エスニックな香りを求め、お店を訪ねた。 青年海外協力隊OBが、現地で覚えたネパールの味 アンヌプリ国際スキー場の麓に、ペンション&レストラン ビスターレ・カナはある。 こんもりとした緑に覆わた、石貼りの壁が印象的な建物。 正面の不思議な文字に、目を奪われた。ネパール語で「ビスターレ・カナ」と書いてあるらしい。 「ビスターレ」は「のんびり」、「カナ」は「食事」という意味があるそうだ。 店内にはネパールの民芸品が飾られ、窓から濃い緑がのぞいていた。 時間がゆっくり流れているような、静かで落ち着いた空間。「ビスターレ」という言葉がぴったりくる。 オーナーの山野 美昭(やまの よしあき)さんは東京出身。青年海外協力隊としてネパールに赴任した経験を持ち、現地で覚えた味を、独自にアレンジして提供している。 ニセコ産野菜をふんだんに使った「ネパールカレーセット」はとてもカラフル!この日は13種もの野菜が使用されていた。 中に見慣れない野菜…と思ったら「摘果メロンです」と聞いてびっくり。カレーによく合うことにも驚いた。 インドカレーとも、スープカレーとも違う、独特のスパイスの香り。どこか懐かしいような…これがネパールの香りなのだろうか、想像がふくらむ。 山野さんとニセコの出会いは古い。 26歳でネパールに行くもっと前、10代の頃に遡る。 中学生の時に、おじさんに連れられ白馬八方尾根に行って以来、スキーが大好きになった。高校でますますのめり込み、「ただただスキーがしたい」と進路を北海道に決めた。酪農学園大学短期大学部に進学し、スキー部に所属してニセコによく通うようになった。 初めはスキー関係の接点しかなかったが、短大を修了し大学に編入する間の1年間、ニセコで酪農実習を行った。そこで農家に出入りするようになり、農業や酪農に携わるさまざまな人たちとのつながりができた。 この頃から、ニセコは山野さんにとって第二の故郷となった。 大学を卒業後、町内のペンションで乳肉製品の製造担当として働き始めた。仕事は楽しく、冬はスキー三昧。「好きなこと」に邁進する日々は充実していた。 ところがある日、常連のお客さんに言われた一言が、山野さんに転機をもたらした。 山野さん: 「あんた、いつまでぬるま湯に浸かってんのさ」みたいなことを言われて(笑) お客さんて、本当によく見てますよね。 要するに「好きなこと」と言いながらも、社会的立場としてはアルバイトじゃないですか。いつまでこんなことやってんのさ、なんて言われちゃって。 それで、何かしなくちゃな、と考えたのが青年海外協力隊でした。 食に関わる仕事をする中で、「飽食の時代」に疑問を持つようになって。 業務上やむなくではありますが、まだ食べられるものでも捨てていくわけですよ。そういう現場を目の当たりにするうちに、「食えない国、貧しい国ではどういうふうな生活をしているんだろう」という興味がすごく湧いてきたんですよね。 貧しいっていうのはどういうことかを知りたかった。 26歳~29歳までの3年間、山野さんはネパールで野菜の普及活動に勤めた。 飼料作の経験はあったものの野菜は素人だったため、協力隊の試験前に八ヶ岳農業実践大学校で研究生として学んだ。 実際に赴任してみると、気候も栽培品種も日本とは大きく異なり、かなり苦労したそうだ。猛勉強しながら巡回指導や作付け計画など、さまざまな支援に取り組んだ。 現地の文化にも興味を持った山野さんは、村の子ども達に混じって祭りの踊りを習い、一晩中、村人達と踊り明かしたこともある。そのエピソードは今でも新しい協力隊に語り継がれているという。 山野さん: 最後にネパールを出る時、みんなが見送りに来てくれたんですよ。そうしたら、思いもよらなかったんですけど、涙が出てきて、止まらなくて…。 なんで泣きっぱなしなんだろう、周りに恥ずかしい…でも自分で止めることができないんです。 3年間で悔しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと。そういう喜怒哀楽や、いろんなものが、全部出ちゃったんだろうな、と思います。 協力隊は一人だったので、日本人の代表として恥ずかしくないように、日の丸を背負うような気持ちで取り組んでいました。とにかく一生懸命やって、日本人は勤勉だという姿を見せたかったんです。 すごい背伸びをしていた3年間でした。でもあれをしたから今がある。 涙は、バンコク空港に到着するまで流れ続けたそうだ。 帰国後、結婚した山野さんは、しばらく後に元の職場からオファーを受けた。妻のカナさんを連れニセコに戻り、3人のお子さんに恵まれた。 1995年にビスターレ・カナをオープンし、以来ペンションとレストランを営んでいる。 ネパールカレーの多くは、「唐辛子の辛さと塩っ辛いのが、どーーんと刺さってくるような味」で、日本人には食べづらい。日本でいう昔ながらの塩ジャケや漬物、味噌汁のような感じだそうだ。 そこで山野さんは、当時コックとして雇っていたネワール族の少年に、「こういう風に作って」と指示して毎日食べられるカレーを作ってもらっていた。ネワールは美味しいカレーを作る民族として知られている。 その味と、ネパールで友人の奥さんが作ってくれたカレーがベースになってビスターレ・カナのカレーが出来上がった。 電気もガスも水道もなく、朝日と共に起き、陽が沈んだら眠る。山野さんが体験したネパールのローカルな暮らし。そこから生まれたカレーなのだと思うと、一層味わい深い。 のどかな農村の風景が、ぼんやり見えてくるような、素朴さと優しさを感じた。 「ここのパウダーはすごい」外人さんが教えてくれた、ニセコの魅力。 ペンションが最も賑わうのはスキーシーズンの12月から3月。Booking.comへの登録を機に7年ほど前から海外宿泊客が年々増え、8割が外国人に。客層がガラリと変わった。 日本のスキー・スノボ人口が減少する中、海外からのお客様はとてもありがたかった。 しかしその分、コロナ禍による被害は甚大だった。「外人さんが来ないということはこういうことなのか」と思い知らされる日々。今も大きなダメージが続いているが、とにかくやれることをやっていこう、と夫婦で力を合わせ頑張っている。 ニセコの雪をよく知る山野さんだからこそ、海外のスキーヤーに伝えられることが沢山ある。 コロナ以前にはいいポイントを教えてあげたり、時に一緒に滑りに行ったりしてとても喜ばれたという。そうした交流がニセコの魅力を再発見することにつながった。 山野さん: 海外のお客様が来て、教えてもらったと思っています。ニセコの雪が、世界レベルなんだということを。 例えばカナダのバンフやウィスラーがベースだという人がここにくるわけですよ。 「なんで?」って聞いた時に「パウダーここ違うよ」という。 「ここのバックカントリーは、1週間いたら少なくとも2回は滑れる。世界有数のスキー場でも1か月滞在して1回あるかないかの素晴らしい雪質だ」と。 僕にとっては当たり前だったんですよ。ニセコのパウダースノーが大好きで、ずっと昔から滑っていましたから。 「アンヌプリはスキー場自体は小さいけれど、雪は最高だ」と聞いた時に、とても驚きました。 彼らを連れて一緒に滑った時の満足げな顔!それを見るのが僕はもう、最高ですね! 筆者は今年、初めてニセコの冬を体験する。昨冬、引っ越し準備に訪れた時には、どこもかしこも分厚い雪に覆われ、あまりの真っ白さに、おそろしいと思った。 しかし、厳しい冬ならではのパウダースノーであり、その雪をこよなく愛する山野さんの言葉に、なんだかとても勇気が湧いてきた。 ネパールカレーを味わいながら、「私も冬を、楽しむぞ!」と決意した。 世界中のスキーヤーでニセコが賑わう冬が早く戻るようにと祈るばかりだ。 ペンション&レストラン ビスターレ・カナ 詳細情報 住所: 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ431-1 電話: 0136-58-3330 ランチタイム: 11時30分~15時(ディナーは要予約) 不定休あり。事前に電話確認するのがおすすめです HP: https://sites.google.com/site/bistarekana/ スパイスキットは道の駅ニセコビュープラザで購入できます ※記事の内容は取材時の情報に基づいています。メニューや料金は変更になることがあります。取材2022年

ch

0

-

「地域の皆様の健康を食で守りたい!」 〜北海道伊達市食生活改善協議会会長 岡村香奈氏が目指すこと

胸元のブローチをご覧ください。 もしかしたら、岡村香奈会長という呼び名よりもilo(Beads Jewel)の香奈さんと表現する方が馴染みがあるかもしれません。 でも今回は、敢えて北海道伊達市食生活改善協議会の新会長としての岡村香奈さんにフォーカスをしました。 〜食育アドバイザーを目指したきっかけ〜 岡村さんが食育アドバイザー(一般財団法人 日本食生活協会)の資格を取得したのは、平成25年に「考える栄養教室」という講座受講によるものでした。その後は、平成26年4月より食生活改善推進員として在籍し現在に至りますので、かれこれ10年間活動を続けて来られたことになります。 食生活改善協議会という名前はあまり耳慣れないものですが、実は歴史は古く、元々は戦後の食糧難の時代、国民の健康をサポートするために立ち上がった協議会なのだそうです。 団体の活動としては、「市民の健康を食で守りたい」という想いで集まった人たちのボランティアです。 全盛期は100名をこえていたこともあった会員数も、2024年4月16日付で男女合わせて会員数27名と小さな所帯。 平均年齢は66.7歳、最年長は83歳、最年少は岡村会長で47歳。 この会もライフスタイルの変化、高齢化に伴い、年々会員が減っている状況だそうです。 「岡村さんが、食育アドバイザーを目指したきっかけを教えていただけますか?」 「中、高校生くらいからずっと婦人科系の異変を感じていたのですが、鎮痛剤などで凌ぐ期間を長く過ごしていました。社会人になっても、常に体調を気にしながら生活をしていたので、いつも不定愁訴がまとわりついているような状態でした。 運動が大好きなだったので、中学では運動部に所属していたのですが、体調がいつも思わしくないので、周りが楽しそうにスポーツをしたり、留学したり、旅行したりしているのを見聞きしても、“自分はいつ体調が悪くなるかわからない”という不安から、行動は常に消極的でした。大人になり、結婚を機に伊達に移住したのですが、伊達に来てすぐは、ペーパードライバーでしたのであまり出歩くこともせず、友達もおらず、夫への食事を作ることが楽しみという生活がしばらく続きました。外へ出て働くということにもなかなか踏み切れないまま、家で過ごす日々。そんなある日、道の駅に行くと、ピンクのエプロンを着用した母親くらいの年齢の方達がお料理のデモンストレーションをして試食を配っていました。テーマは水菜。振る舞われていたのは、水菜の蒸しパンとスムージーでした。それがとてもおいしかったのです!! 水菜がこんなお料理になるのだという感動。そして、そのデモンストレーションをされていた皆さんはとても輝いていました。“私もこの方達の中に入って、お料理を覚えたい!” と思ったのがきっかけでした」。 この時はまだ、「この方達の仲間になりたい!こんなお料理ができるようになりたい!」という、純粋に自分のためという入り口だった岡村さんでしたが、活動を続けるうち、徐々にそれだけではない大切なこと、新たな目的意識が芽生えていきます。 〜食育アドバイザーとしての役割とは〜 会員同士が健康であるために学ぶということが第一目的の会ではありますが、相互に学んだことを伊達市民の皆さまにも還元し、食を通した健康のお手伝いをすることを役割とされています。そしてそれらは全てボランティア活動として行なっていらっしゃるのです。 「ところで、会長の役割と会の具体的な活動内容を教えていただけますか?」 「会長は、会の統括役です。北海道食生活改善推進員協議会からの連絡を担ったり、時には外部との連絡役を担ったり、また伊達市健康づくり推進協議会の会議に参加などをしています。会の活動としては、『私たちの健康は私たちの手で』という日本全国の食改さんたちが同じスローガンを掲げて様々な活動をしています。伊達市では、保健センターを拠点に年5回の例会で、会員相互に考えたレシピで調理をしたり、テーマを決めて勉強会などもしています。また、市民参加の例会もあります。例えば、雪印メグミルクより講師をお招きして、チーズについて学んだこともありました。 それと何よりも、伊達は野菜が最高に美味しいので、会では伊達野菜を食べることを推奨しているため、圃場見学研修なども行いました。 そのほか、伊達市保健センター、食育センターなどを使用し、依頼があった団体の方たちと一緒に調理実習をしたり、「子育て支援センターえがお」・「伊達開来高校」の栄養学の授業に講師として伺ったり、子宮がん乳がん検診時にBMI測定や健康的な食事の提案、または野菜についての情報提供などもしています。 そうそう!コロナ禍で活動が制限されたことをきっかけに始めた『食改さんおすすめレシピ』という手軽なレシピも年5回発行しているのですが、現在20号まで発行されておりとても好評です。(R6年度は21号からスタートします」。 「なるほど…。活動は多岐に渡っていますね。とても重要な活動をされていらっしゃいますが、全てがボランティアなのですか・・・」。 「はい。戦後の創設当初からそうなのです」。 ここまで素晴らしい活動をされているお話を伺うと、もう本当に頭が下がるばかりです。 戦後80年も経っているのですし、完全ボランティアでなく、そろそろ方針を変えてもよいのではないかと思うのは間違っているのかな・・・? 会員さんの時間の無償提供に、国も地方自治体もいつまでも甘えていてよいのかな? そんな悶々とした疑問が湧いてきてしまった筆者です。 〜一番大変だと思うこと・やっていて良かったと思うこと〜 「私自身にとっては、何より、年齢問わずいろんな方と関わらせて頂いたことで、人とのコミュニケーションの大切さを改めて知ったことが大きな収穫でした。 それに、お料理をしたあと、「楽しかった!おいしかった!やってみるね!」など参加者から自然と出る言葉や姿を見ていると、とても幸せな気持ちになり、達成感に満ち溢れます」。 あ…こういうところですね。 きっと。 他人の喜びを自分の喜びに変換できるところが、岡村さんはじめ会員の皆様の素晴らしいところなのだと納得しました。 「大変だと思うことは、会員の皆様の自分自身の仕事とボランティアの配分です。会の団体名からよく間違われるのですが、私たちは伊達市の職員ではありません。完全な無償ボランティア団体なのでお給料もありません。 特に子育て世代は働いている方も多く、仕事を休んで活動するというのはなかなか難しいのが現状です。例えば栄養教室があるときは、レシピを考え、担当者を決め、打ち合わせをし、前日に買い物に行き、当日は参加者より早く行って下準備し、終わったあとは綺麗に片付けます。皆んなへとへとになります。高齢になればなるほどそれはより感じるはず。このように、忙しすぎる活動は実は会員が減る原因にもなっています。ですので、会の活動が持続可能であるために、私が会長になってからは、ボランティアの活動は月3回くらいまでと取り決めをしました」。 〜モチベーションの維持について〜 「やはり、皆様とても大変な想いをされながら活動をされていらっしゃるのですね。ボランティアと仕事の配分に悩む中、モチベーションの維持はどこにも求めていらっしゃるのでしょうか?」 「はい。会の仲間同士や参加者の皆様との異年齢との交流、またお友達でも家族でも職場の仲間でもない仲間との交流ができることはとてもとても貴重なことだと思っています。プラスして、家族や自分の健康の維持にも役立っていますし。例えば我が家の娘は「伊達野菜が美味しい!」というように素材の味がわかるようになってくれました。これはとても嬉しいことです。 ちなみに、娘の弁当は栄養バランスを考慮したおかずを詰め、16雑穀米、化学的ではないふりかけなどを入れています。そのお陰か常に快便で、思春期ですがニキビ・肌荒れとは無縁のようです。こういう効果は母親として大変嬉しいことですし、活動への意欲にも繋がります。活動を始めて以来、特に家族を見ていても、自分自身でも医食同源を実感しています。そして何よりも自分の活動を一番に理解してくれる人がそばにいるという安心感は、モチベーションの維持に繋がっています。それに私、今まで辞めたいと思ったことはないのです。食育講座に「来て良かった!」「こんな料理の仕方があるんだ!」というような感想を聞くことも大きな励みになっているのですよ」。 このようなお話を伺い、ご自分の立ち位置と、ワークライフシナジーを考えた岡村さんの姿勢に大いに納得した筆者でした。 〜10年活動してきて気づいた課題・活動を通して伝えたいこと〜 「食育アドバイザーとして10年の節目に会長になられたわけですが、活動の中で見えてきた課題はありますか?また、その課題の解決に向けて今後どんな取り組みを考えていらっしゃいますか?また、市民の皆様にはどんなことを伝えていきたいですか?」 「食事に気をつけている方はとことん突き詰めている方が多く、一方で全く気にしていない方も多いのが現状です。多くの方は、おそらくは健康診断に引っかかったり、何らかの身体への異常を感じたり、周りにそのような方がいない限り、おいしいもの、食べたいものを好きな時に好きなだけ食べるのが一般的かと思います。そんな中、私たちにできることは、“こういうこともありますよ〜”と、地区栄養教室や検診時サポート、学校などで種まきをしてくることなのではないかと思っています。もっとも、私だって、いつも健康的な食事をしている訳ではありません。とにかく美味しいものが好きですし、流行りものにもすぐ食いついてしまいます。夫に「癒し系じゃなくて、いやしい系だよね。」と昔言われてしまったほど笑。ですから、±0にするくらいの気持ちでやっています。なんて、会長が言ってしまったらダメなのかな・・・。でも、敷居を低くして、みんなで健康について考えるきっかけを作りたいと思っています。どのくらい芽が出るか、興味を持っていただけるかは分かりませんが、種を蒔かなければ何も始まらないので、地道かもしれませんが、微力ながら、活動をしていきたいと思っています。そして、その上で会員数を増やしたいと思っています。 広報でも案内されますが、「考える栄養教室」という2年に一回開かれている講座を一定時間受講し、食生活改善協議会にご入会いただき是非仲間になっていただきたいです。その講座が今年の秋に開催されます」。 「活動を通して伝えたいこととしては、せっかく素材が豊富なところに住んでいるのだから、産物を体に必要な十分な量を調理法を工夫して美味しく食べて欲しいと思っています。がんじがらめに“ねばならぬ”ではなく、ちょっとした心がけで健康に結びつくということを伝え続けたいです」。 〜今までの自分・今の自分・そしてこれからの自分〜 「今まで10年間の食育アドバイザーのボランティア活動を通して岡村香奈個人として得たこと、これからの自分に生かしていきたいことはありますか?」 「数えきれないくらいあります。まず、食改には娘が幼稚園のときに入りましたので、娘も食に対する意識が高くなり、ボランティア活動に対する興味も自然と身についていました。ある日、落ちていたビニール袋いっぱいにゴミを拾って帰ってきたことがあったのです。手袋もせずに落ちているものを触るということに正直不安もありましたが、食改に入っていてよかったなと思った瞬間でした。 それから婦人科疾患については手術をして根治したものの、年齢的にも気をつけなければいけない数値が色々ありますので、食事のコントロールで維持しています。食物系に対してこんなに興味が湧くとは思っていませんでしたが、体調不良や病気を経験し、きっとこうなるべく道だったのだと思っています」。 「これからのワークライフシナジーとしては、正直行き当たりばったり人間なので、目の前にあることをできる時に100%でやるって感じでこれからもやって行くのではないかと思っています。対価をいただく仕事としてのアクセサリーの制作は、制作意欲にもなりますし、食改においては、私が年間予定を決めるまでもなく、先に埋まってくるので、そこを調節する感じかな?そして、食改はあくまでもボランティア活動なので、あまり忙しくせず、どなたが入っても自分のペースで活動ができるということを、私自身が身をもって示していきたいと思っています。 仕事もボランティアも一人でできることではなくて、こうして好きなようにさせてくれている夫や娘を含み家族には、常に感謝の気持ちでいっぱいです」。 「では最後に改めて、会長としての抱負をお話しいただけますか?」 「とにかく、皆が仲良く楽しく活動できるように取り計らっていきたいです。会を通じて知り合うはずのない人と知り合える機会をいただきますので、多様な背景の人や、多様な年齢の人との交流を大切にしながら、食の大切さを共有し、会員全員が「やってて良かったね」と思えて、相互に学んだことを市民に還元できるような会にしていきたいと考えています。そして、もっと仲間を増やしていきたいです!」 決して気負うことなく、自然体で淡々と目の前の課題に取り組む姿はまさに会長の風格でした。 医食同源を身をもって伝えている会の活動に敬意を表すと同時に、岡村会長の想いが市民の皆様に届くことを願います。 北海道伊達市食生活改善協議会についての情報 連絡先 https://lollubas.dcpc.jp/post-558/ イベント情報 7/19伊達野菜についての講和 9/6メグミルクの方によるヨーグルトについての講和

Rietty

0

-

-

「おおきな木」が作り出す笑顔の輪

シルバースタイン作「The Giving Tree」という絵本をご存知でしょうか? 私は母親的な「無償の愛」を描いていると感じたのですが、読む方によってこの絵本の解釈は様々です。 「The Giving Tree」 実は世界的ベストセラー。 気になる方は是非読んでみてくださいね。 大滝の山奥、無店舗販売(ネット注文と卸し)で「おおきな木」という手作り洋菓子屋(パンもあり)さんを営むならなつ美さんを訪ねました。 実はなつ美さんは、前回ご紹介した宇井尚さんのパートナーです。 1995年に横浜から来られたなつ美さんは、今で言う地域おこし協力隊のようなお仕事で、とあるNPOから大滝に派遣されたのでした。 1年契約だったのですが、すっかり大滝の自然が気に入り、移住を決めました。 大滝はとても雪深いところ。 でも、大好きな雪はなつ美さんにとっては障害にはならず、雪かきも苦ではなく、むしろ楽しんでいたそうです。 もちろん今でも。 「子供の頃は引っ込み思案で友達とうまく話ができない子でした。でもある時、得意で大好きだった手作りのお菓子を友達にあげたら、みんなが笑顔になってくれて、美味しいと言ってくれて、とても会話が広がって弾み楽しかったのです。」 その時から、なつ美さんにとっての手作りお菓子はコミュニケーションツールの一つになりました。 「私が作るお菓子をこんなに喜んでくれる人がいることが幸せでした。もっともっと美味しいお菓子を作って、もっともっとみんなに笑顔になってほしい! そう思いました。」 パンも焼いています♡ 甘くないパンも。 甘いパンも。 「おおきな木」と名前をつけたのは、「The Giving Tree」のお話に出てくるおおきな木のように、“見返りを求めず与える木になりたい“という想いからでした。 そう、「The Giving Tree」は、「おおきな木」と訳されて日本語版が出版されています。 なつ美さんのお菓子を食べると、優しさに包まれた様な感覚になるのはそういう訳だったのですね。 材料にはとても拘っていらっしゃいます。 安心して口に入れられるものであるために、材料として使うのは、まずは工房の菜園で採れたもの、なければ地域のもの、なければ北海道のもの、なければ日本の安心なもの、なければ海外のものという順番に決めているのだそうです。 そしてもう一点。 クッキーには卵・乳製品・ベーキングパウダーが入っていません(同じ工房で作るため、完全ではありませんとのこと)。ご自分が授乳中にこれらのものを食べて乳腺炎になった経験から、クッキーだけはそれらを排除したものを作っているのだそうです。 また、ケーキに使っている卵は平飼いの鶏が生んでくれたものを使うと決めているそうです。 このようなお話を伺うだけで安心が保証されているとわかります。 飼っている鶏についても語ってくださいました。 「鶏たちの餌は、基本道産小麦や米ヌカなどですが、調理の時に出る残飯も処理してくれます。それに中身をいただいた後の殻を与えると、殻のしっかりした卵を生んでくれます。夕方に小屋から放す鶏たちは、敷地を自由に走り回り、草や虫を好きなだけ食べています。」 生き物の体は、栄養でできている。 当然、卵も栄養でできている。 元気に動き回り、ストレスなく安全な餌を食べた鶏の卵が美味しいことは歴然としています。 そして、鶏糞は畑の肥料になります。 卵を産めなくなった鶏は、命そのものを大切にいただきます。 まさに循環システムです。 半農半パティシエを自認するなつ美さん。 季節を大切にするお菓子は、これから採れる自家栽培のハスカップ・ブルーベリー、にんじん・かぼちゃなどを使ったものが登場します。 最後に語ってくださったビジョンが素敵でした。 「食べた方がニッコリ笑顔になるように、これからもずっと、初めの気持ちのままで作り続けていきたいです。」 実は最初の気持ちのまま、同じスタイルで続けるってとてもとても大変で難しいこと。 優しい笑顔の裏側には、しっかりと覚悟を決めている芯の強いなつ美さんが居ました。 *店舗はないので、工房を訪ねても予約していない限り購入することはできません。事前に(お早めに)ご予約いただければ、工房でお渡しすることはできるそうです。 卸し先は、札幌どさんこプラザ・大滝の直売所453のみです。 おおきな木 伊達市大滝区豊里町49-1 電話・FAX:0136-33-6415 ネット注文:http://ookinaki-otaki.com/ https://www.facebook.com/cake.ookinaki 店頭での販売場所 大滝直売所 伊達市大滝区優徳町87番地1 土日祝日のみ 10時~16時北海道どさんこプラザ札幌店 JR札幌駅北口(西コンコース) 8時30分~20時 毎週木曜に販売開始~売り切れ次第終了 ※記事の内容は取材時の情報に基づいています。取扱い商品等は変わることがあります(取材:2021年)

Rietty

0