ホテルマンの幸せ

粋な人が現れる☆

おはようございます♪

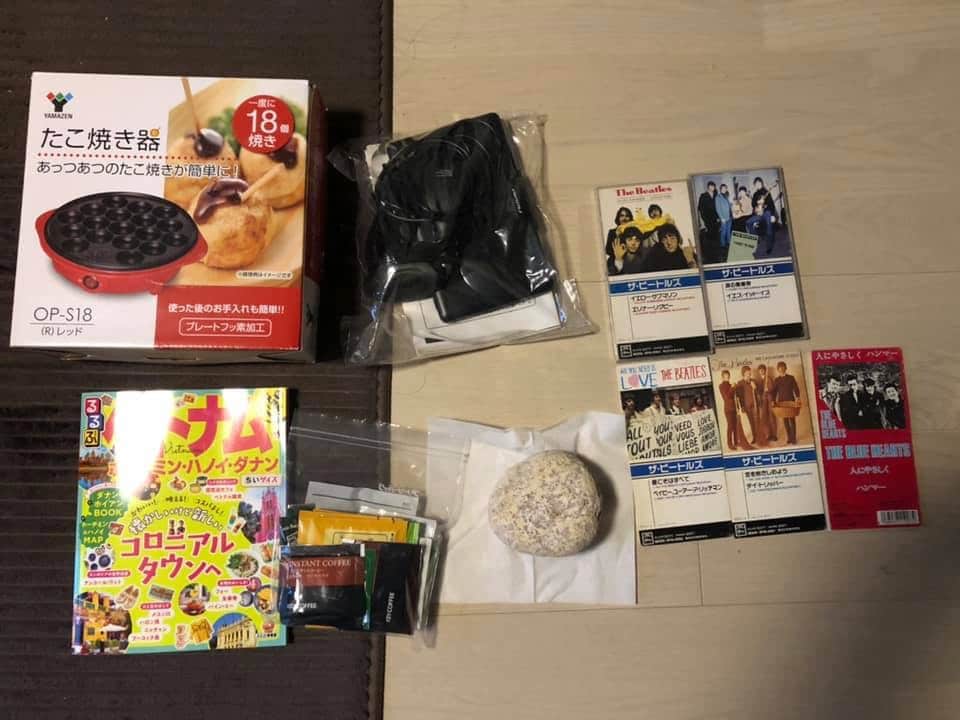

昨日、フロントの桝澤くんが『待機のユースケさんという方がいらしてます』と声をかけてきたのでした。

待機のユースケさん?

いつから、どこで待機してるの??!!

あ!

大樹町のユースケさんか☆

そう☆

4月末だったか5月上旬だったか…?

まだお会いしたコトもない私に大量に高級な珍味を送って来てくれたナイスな人なのです!!

なので私もその心意気のお礼としてまだお会いしたコトもないユースケさんに直接お礼を言いに大樹町まで行ったのでした。

でもアポも取らずにいきなり行ったので…

ユースケさんはいませんでした。

なのでお礼の品を玄関前に置いて帰ってきたのでした。

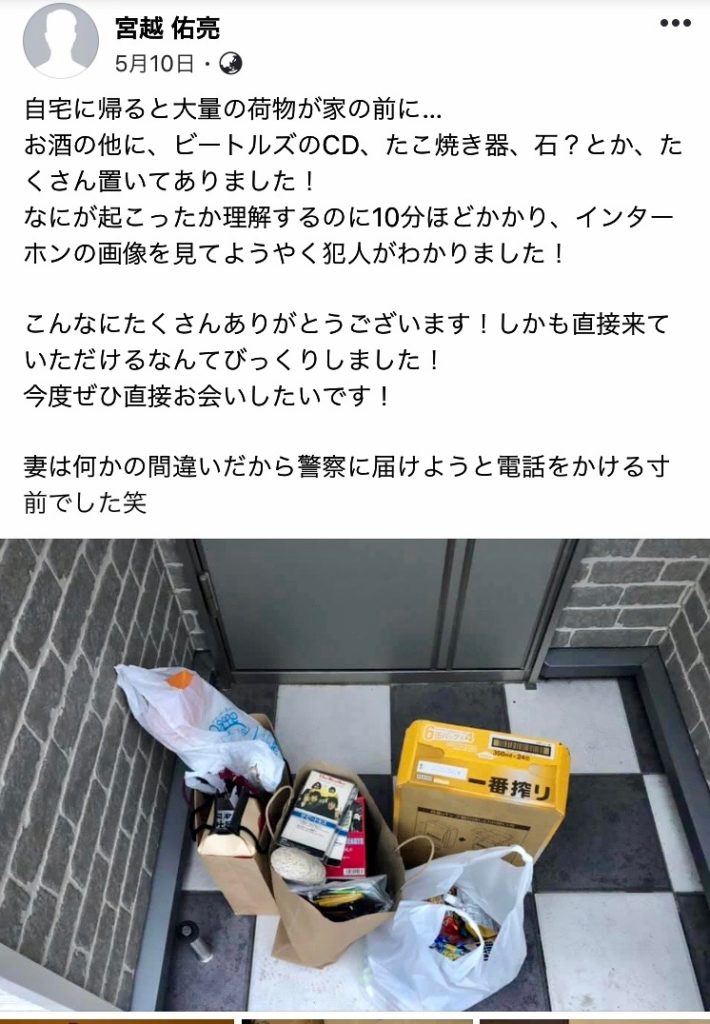

その日の夜のユースケさんの投稿…

この投稿にもアップされていたインターホンの写真がコレです。

怪しいなぁ…俺。

あれから数ヶ月が経過した昨日…

今度はユースケさんの方から突然来てくれたのです!!

しかも…

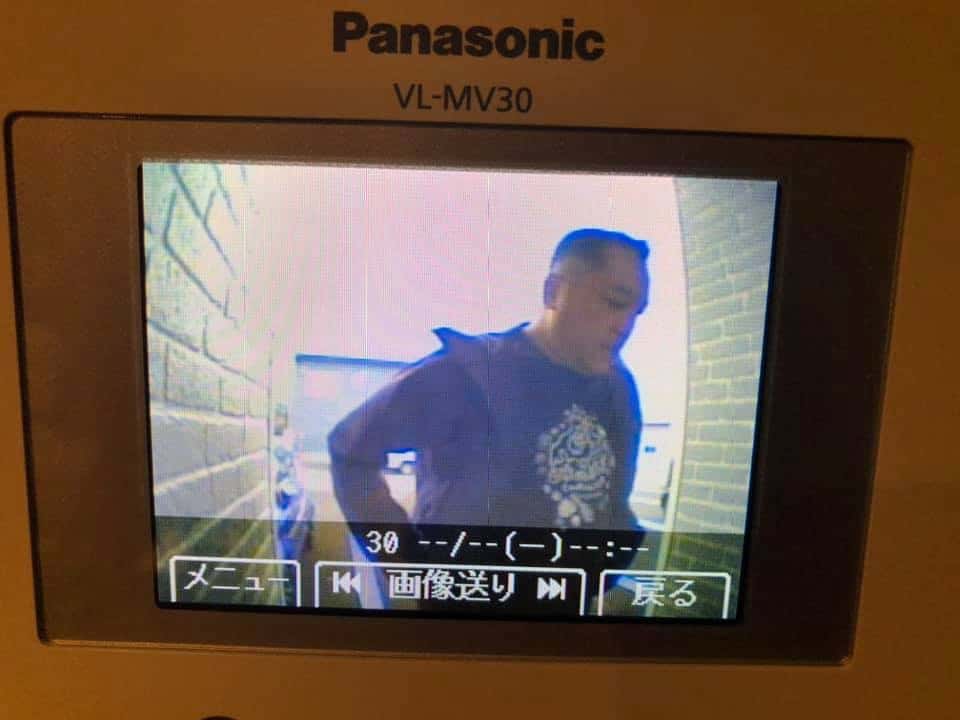

またまたこんなに大量の珍味を持って…

前にいただいた氷下魚も絶品だったのですが、このタコの燻製が超美味かったのです!!

感動の味なのです☆

で、一旦整理すると…

1. ユースケさんから大量の珍味をいただく。

2. 突然大樹町までお礼をしに行く。

3. 突然大樹町からやって来て大量の珍味をいただく。

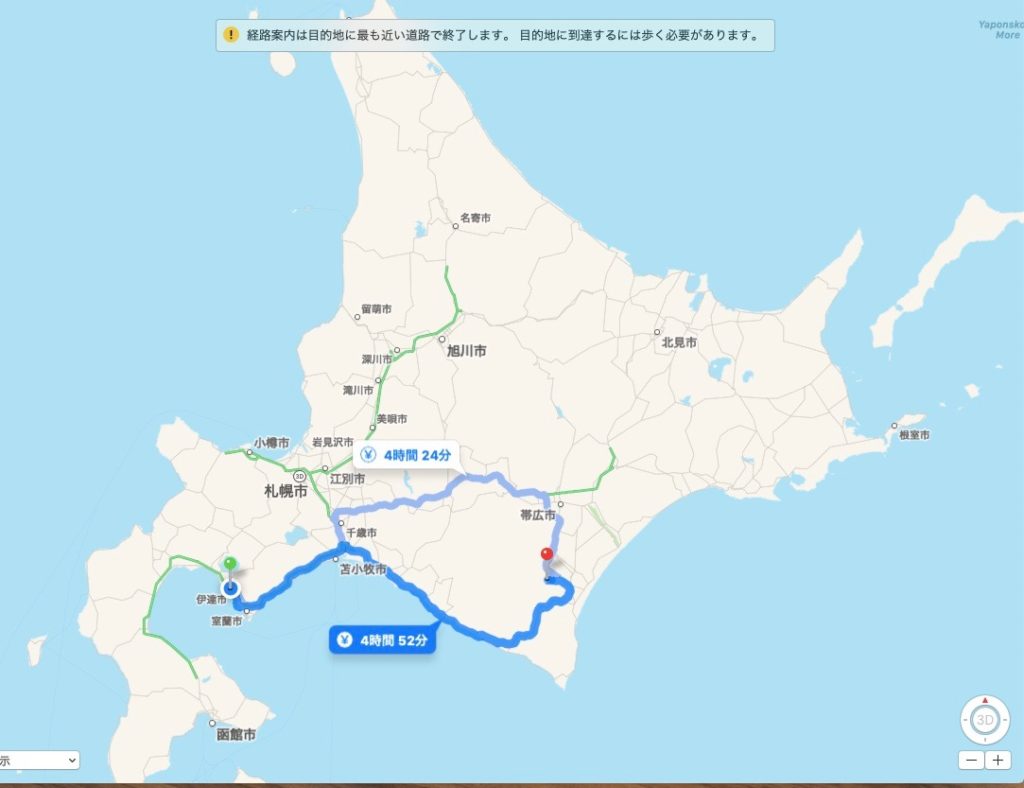

しかも大樹町と伊達市ってまぁまぁな距離感なんですよ。

ねっ?

国道で4時間52分もかかるんです。

往復で約9時間半です。

で、次はまた俺の番だ…☆

あ!

いいコト思いついた♪

ちょっと待っててね、ユースケさん☆

今回もたくさんの高級珍味を下さいましてありがとうございました!!

北海道ブログランキングは1位~3位でかなりのデッドヒートを繰り広げております!!

人気ブログランキングへ

ハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

08/20(水) 20日ぶりの休日 最終章

-

08/17(日) 30年以上の絆に感謝

-

08/19(火) 続・20日ぶりの休日散歩

イベント

「ブログ」カテゴリーのおすすめ記事

-

2025/07/20(日) 暑い夏を乗り切る方法☆

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/05/11(日) 明日・明後日と連休します!!

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/07/07(月) ☆本日のメインはとんてきです☆

観月旅館

0

ブログに関する

特集記事

-

今日は ”ZERODAY” にする? 旅する人の語り場をみつけた

ZERODAYという言葉をご存知ですか? ZERODAYとはロングトレイル用語で、「歩かない日・休息日」という意味です。 例えば30日くらい歩く中、全く歩かずに洗濯したり昼寝したりのんびりする日を設けたりする。 そんな日をZERODAYと呼ぶのだそうです。 アメリカ・カナダ・スペイン・イタリア・フランスなどを旅して帰った2020年1月。 日本にもcovid-19が広がり始めていました。 あらゆることの既成概念が覆り、世の中のすべてが暗中模索の中、しっかりと洞爺湖温泉の未来を見つめていた若いご夫婦がいました。 代表の大須賀太郎さんとマネージャーの大須賀桃さんです。 「桃と太郎で桃太郎です!」爽やかに自己紹介してくださったのは「ZERO DAY」を営む大須賀御夫妻です。 ナイスな掴みで笑顔いっぱい!一気に店内が明るくなりました。 今まで何故なかったのだろう? そんな、私自身が欲しかったアウトドアショップが洞爺湖温泉にできたのが2020年12月。 早速冬に訪れてみました。 けれども、その時の私はイメージしていたアウトドアショップとは違う…と正直戸惑ってしまったのでした。 そんな経験をお話した上でお店のコンセプトをお尋ねしました。 そして返ってきた答えにすこぶる納得してしまいました。 「ZERO DAYは、旅とアウトドアをテーマにしたセレクトショップです。アウトドアギアに拘らず、生活の中にも取り入れられるようなものを仕入れるように心がけているのです。」 生活のための道具として使いやすく心地よいものは、旅やアウトドアでも使いやすく心地よい。 この考え方は真理だと思います。 お客様に末永く愛して使っていただけるもの。 機能性を重視した、飽きのこないシンプルデザインだからこその美しさを持った品揃えは、桃太郎さんのお人柄の現れなのだと思いました。 ちなみに、桃さんイチオシの商品はこちら! 五徳付きのチタン製小枝用焚き火台です。 分解すると左の黒い専用バックに入り、リュックに入れて軽く持ち歩きができます。 そうそう! 北海道では「ZERO DAY」さんのみが扱うブランドがあるそうです。 それは『SUB DUED』。 狩猟や釣りをなさる方に愛されているブランドだそうです。 そして、もう一つNEWSがあります! アメリカの国立公園とジョイントしたブランド“Parks Project”の取り扱いをスタートされるそうです。 “Parks Project”は、売上金の一部を植林などの自然維持や公園の運営のために寄付しているECOブランドで、各国立公園をイメージしたデザインのプロダクトと展開している国立公園のオフィシャルパートナーなのだそうです。 支笏洞爺国立公園デザインができたら嬉しいですね。 最後に、「ZERO DAY」の目指すところをお話しいただきました。 「とかく敷居が高くなりがちなアウトドアショップですが、ZERO DAYにはアウトドアエントリーの方にもご来店いただきたいと思っています。 お客様と一緒に旅の話しをしながら、地域の情報収集の場所としても利用してほしいです。 旅好き・アウトドア好きの方が気軽に訪れる拠点を目指しています。 そして名前の由来通り、この店が、訪れる人たちの長い旅路の中の休息の場になればいいな、そしてこの先の旅の行程の準備を出来る場になればいいなと思っています。」 どんどん新しい風が吹いている洞爺湖周辺。 明るく気さくなお二人に、たくさんのワクワクをもらい、取材を忘れるほど楽しい時間を過ごしました。 店舗情報: 旅とアウトドアライフスタイル ZERODAY 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉45 TEL 0142-82-3020 HP https://zeroday-toya.com/ Instagram @zeroday_toya 旅に出るためお休みになることもあるそうです。ご確認の上お出かけくださいね。 ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2021年)。 ※シェア、リンク大歓迎です!

Rietty

0

-

パウダースノーをこよなく愛する店主の、素朴でやさしいネパールの味。ビスターレ・カナ【ニセコ】

旅に出る代わりに、時々、エスニック料理が食べたくなる。 日本にはない、異国の香りが心を自由にしてくれる気がするから。 ニセコの道の駅で小さなスパイスの袋を見つけた。「ネパールチキンカレー」と書いてある。 素朴なパッケージと民芸調のイラストが、いかにも本場の感じだ…。 エスニックな香りを求め、お店を訪ねた。 青年海外協力隊OBが、現地で覚えたネパールの味 アンヌプリ国際スキー場の麓に、ペンション&レストラン ビスターレ・カナはある。 こんもりとした緑に覆わた、石貼りの壁が印象的な建物。 正面の不思議な文字に、目を奪われた。ネパール語で「ビスターレ・カナ」と書いてあるらしい。 「ビスターレ」は「のんびり」、「カナ」は「食事」という意味があるそうだ。 店内にはネパールの民芸品が飾られ、窓から濃い緑がのぞいていた。 時間がゆっくり流れているような、静かで落ち着いた空間。「ビスターレ」という言葉がぴったりくる。 オーナーの山野 美昭(やまの よしあき)さんは東京出身。青年海外協力隊としてネパールに赴任した経験を持ち、現地で覚えた味を、独自にアレンジして提供している。 ニセコ産野菜をふんだんに使った「ネパールカレーセット」はとてもカラフル!この日は13種もの野菜が使用されていた。 中に見慣れない野菜…と思ったら「摘果メロンです」と聞いてびっくり。カレーによく合うことにも驚いた。 インドカレーとも、スープカレーとも違う、独特のスパイスの香り。どこか懐かしいような…これがネパールの香りなのだろうか、想像がふくらむ。 山野さんとニセコの出会いは古い。 26歳でネパールに行くもっと前、10代の頃に遡る。 中学生の時に、おじさんに連れられ白馬八方尾根に行って以来、スキーが大好きになった。高校でますますのめり込み、「ただただスキーがしたい」と進路を北海道に決めた。酪農学園大学短期大学部に進学し、スキー部に所属してニセコによく通うようになった。 初めはスキー関係の接点しかなかったが、短大を修了し大学に編入する間の1年間、ニセコで酪農実習を行った。そこで農家に出入りするようになり、農業や酪農に携わるさまざまな人たちとのつながりができた。 この頃から、ニセコは山野さんにとって第二の故郷となった。 大学を卒業後、町内のペンションで乳肉製品の製造担当として働き始めた。仕事は楽しく、冬はスキー三昧。「好きなこと」に邁進する日々は充実していた。 ところがある日、常連のお客さんに言われた一言が、山野さんに転機をもたらした。 山野さん: 「あんた、いつまでぬるま湯に浸かってんのさ」みたいなことを言われて(笑) お客さんて、本当によく見てますよね。 要するに「好きなこと」と言いながらも、社会的立場としてはアルバイトじゃないですか。いつまでこんなことやってんのさ、なんて言われちゃって。 それで、何かしなくちゃな、と考えたのが青年海外協力隊でした。 食に関わる仕事をする中で、「飽食の時代」に疑問を持つようになって。 業務上やむなくではありますが、まだ食べられるものでも捨てていくわけですよ。そういう現場を目の当たりにするうちに、「食えない国、貧しい国ではどういうふうな生活をしているんだろう」という興味がすごく湧いてきたんですよね。 貧しいっていうのはどういうことかを知りたかった。 26歳~29歳までの3年間、山野さんはネパールで野菜の普及活動に勤めた。 飼料作の経験はあったものの野菜は素人だったため、協力隊の試験前に八ヶ岳農業実践大学校で研究生として学んだ。 実際に赴任してみると、気候も栽培品種も日本とは大きく異なり、かなり苦労したそうだ。猛勉強しながら巡回指導や作付け計画など、さまざまな支援に取り組んだ。 現地の文化にも興味を持った山野さんは、村の子ども達に混じって祭りの踊りを習い、一晩中、村人達と踊り明かしたこともある。そのエピソードは今でも新しい協力隊に語り継がれているという。 山野さん: 最後にネパールを出る時、みんなが見送りに来てくれたんですよ。そうしたら、思いもよらなかったんですけど、涙が出てきて、止まらなくて…。 なんで泣きっぱなしなんだろう、周りに恥ずかしい…でも自分で止めることができないんです。 3年間で悔しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと。そういう喜怒哀楽や、いろんなものが、全部出ちゃったんだろうな、と思います。 協力隊は一人だったので、日本人の代表として恥ずかしくないように、日の丸を背負うような気持ちで取り組んでいました。とにかく一生懸命やって、日本人は勤勉だという姿を見せたかったんです。 すごい背伸びをしていた3年間でした。でもあれをしたから今がある。 涙は、バンコク空港に到着するまで流れ続けたそうだ。 帰国後、結婚した山野さんは、しばらく後に元の職場からオファーを受けた。妻のカナさんを連れニセコに戻り、3人のお子さんに恵まれた。 1995年にビスターレ・カナをオープンし、以来ペンションとレストランを営んでいる。 ネパールカレーの多くは、「唐辛子の辛さと塩っ辛いのが、どーーんと刺さってくるような味」で、日本人には食べづらい。日本でいう昔ながらの塩ジャケや漬物、味噌汁のような感じだそうだ。 そこで山野さんは、当時コックとして雇っていたネワール族の少年に、「こういう風に作って」と指示して毎日食べられるカレーを作ってもらっていた。ネワールは美味しいカレーを作る民族として知られている。 その味と、ネパールで友人の奥さんが作ってくれたカレーがベースになってビスターレ・カナのカレーが出来上がった。 電気もガスも水道もなく、朝日と共に起き、陽が沈んだら眠る。山野さんが体験したネパールのローカルな暮らし。そこから生まれたカレーなのだと思うと、一層味わい深い。 のどかな農村の風景が、ぼんやり見えてくるような、素朴さと優しさを感じた。 「ここのパウダーはすごい」外人さんが教えてくれた、ニセコの魅力。 ペンションが最も賑わうのはスキーシーズンの12月から3月。Booking.comへの登録を機に7年ほど前から海外宿泊客が年々増え、8割が外国人に。客層がガラリと変わった。 日本のスキー・スノボ人口が減少する中、海外からのお客様はとてもありがたかった。 しかしその分、コロナ禍による被害は甚大だった。「外人さんが来ないということはこういうことなのか」と思い知らされる日々。今も大きなダメージが続いているが、とにかくやれることをやっていこう、と夫婦で力を合わせ頑張っている。 ニセコの雪をよく知る山野さんだからこそ、海外のスキーヤーに伝えられることが沢山ある。 コロナ以前にはいいポイントを教えてあげたり、時に一緒に滑りに行ったりしてとても喜ばれたという。そうした交流がニセコの魅力を再発見することにつながった。 山野さん: 海外のお客様が来て、教えてもらったと思っています。ニセコの雪が、世界レベルなんだということを。 例えばカナダのバンフやウィスラーがベースだという人がここにくるわけですよ。 「なんで?」って聞いた時に「パウダーここ違うよ」という。 「ここのバックカントリーは、1週間いたら少なくとも2回は滑れる。世界有数のスキー場でも1か月滞在して1回あるかないかの素晴らしい雪質だ」と。 僕にとっては当たり前だったんですよ。ニセコのパウダースノーが大好きで、ずっと昔から滑っていましたから。 「アンヌプリはスキー場自体は小さいけれど、雪は最高だ」と聞いた時に、とても驚きました。 彼らを連れて一緒に滑った時の満足げな顔!それを見るのが僕はもう、最高ですね! 筆者は今年、初めてニセコの冬を体験する。昨冬、引っ越し準備に訪れた時には、どこもかしこも分厚い雪に覆われ、あまりの真っ白さに、おそろしいと思った。 しかし、厳しい冬ならではのパウダースノーであり、その雪をこよなく愛する山野さんの言葉に、なんだかとても勇気が湧いてきた。 ネパールカレーを味わいながら、「私も冬を、楽しむぞ!」と決意した。 世界中のスキーヤーでニセコが賑わう冬が早く戻るようにと祈るばかりだ。 ペンション&レストラン ビスターレ・カナ 詳細情報 住所: 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ431-1 電話: 0136-58-3330 ランチタイム: 11時30分~15時(ディナーは要予約) 不定休あり。事前に電話確認するのがおすすめです HP: https://sites.google.com/site/bistarekana/ スパイスキットは道の駅ニセコビュープラザで購入できます ※記事の内容は取材時の情報に基づいています。メニューや料金は変更になることがあります。取材2022年

ch

0

-

ガイドの仕事は原点回帰。Sotoasobu江川理恵さんに聞く、人生の原点と観光のこれから

自然ガイドとして洞爺湖・有珠山エリアを飛び回る江川理恵さん(Sotoasobu代表)。 豊富な知識とガイド経験を持ち、お客様ひとりひとりに寄添うホスピタリティで、団体旅行から個人旅行まで、幅広く案内するガイドさんです。 火山マイスター、ジオガイドとして地域の自然に精通し、メディア出演も多数。「職業としてのガイド」がほとんど認知されていなかったこの地域で、地道にその立ち位置を築いてきました。 ガイドに加え、子どもたちへの自然体験指導も行うほか、冬はスキー&テレマークスキーのインストラクターとしてゲレンデに現れ、小誌むしゃなびでは、ご存じの通りライターRiettyとして色々なお店や人を訪ね、「駄菓子カフェれん」のオーナーでもある… 地域全体を仕事場に、オールラウンドに活動されています。 Sotoasobu代表 江川 理恵さん 肩書きだけ伺うと「どんなに逞しい方なのだろう」とマッチョな女性を思い浮かべますが、実際にお会いする江川さんは、軽やかで透明感があって、少女のような雰囲気のある方。 その一言一言から、自然への愛とお客様への繊細な心遣いが伝わってきます。一方で「上っ面なことが大嫌い」とさっぱり言い切る、男前な一面も。 静と動をあわせ持つナチュラル・ウーマン。そんな印象を受けました。 江川さんはガイドの仕事を、ご自身にとっての「原点回帰」と語ります。 江川さんの「原点」と、その先にあるこれからの観光について伺いました。 おてんば娘がたどり着いた、人生の原点。 有珠山頂展望デッキからのパノラマ 取材の時間を頂いたのは、まだ雪の残る3月末のこと。 有珠山ロープウェイに乗り、山頂を目指しました。 コロナ前のハイシーズンには、週の半分以上、ガイドに来ていたこともあるという、江川さんの主要な仕事場のひとつです。 ピカピカのゴンドラは2020年にリニューアルされたスイス製。ガラス面が大きくなったそうで、車窓からの景色が一段とワイドでクリアに!空中散歩をしているかのような大迫力でした(画像は有珠山ロープウェイHPからお借りしました) さて、コロナ禍で観光客が激減したここ数年、江川さんは道内客に向けたツアーを企画するなど、制限の中でも精力的に活動してきました。 オンラインセミナーや関係団体とのミーティングも忙しく、世の中の新しい動きに乗るための準備の日々。昨年より観光によるまちづくりを主眼とした伊達市のモニターツアー(だて観光協会主催)にも携わっています。 インドアの活動が増えたこの間、いつも江川さんの心の真ん中にあったのは「一番やりたい仕事」のこと。 それはもちろん、自然の中に出て、お客様をガイドすることです。 江川さん「机の上で考えるよりも外に行きたい…考えるより先に身体が動いてしまうタイプです。 何よりフィールドが大好きなのです! 自然の中にお客様をご案内しながら時間を共有することが私の一番大切な、大好きな仕事です」 コロナ前に行われた子供向けプログラムの様子 江川さんがガイドの仕事を始めたのは10年ほど前のこと。 もともとアウトドアやスポーツが得意だった江川さんは、アクティビティ担当としてホテルでインストラクターの仕事をしていました。 その仲間からガイドの仕事もしてほしいと言われたことがきっかけとなりました。 有珠善光寺にて しかし当時は、ガイドに対する認識が今よりもさらに低く、十分な研修制度も整っておらず、ノウハウを知る先輩ガイドも近くにはいませんでした。 ないない尽くしの中、「勉強しなければガイドは務まらない」と、自費で膨大な量の勉強をこなし、遠方の研修に出かけて10以上もの資格を取得。国内唯一の知事認定ガイド資格である「北海道アウトドアガイド」の優良認定も受けました。 驚くべき集中力とエネルギーですが、何が江川さんの情熱に火をつけたのでしょうか? 江川さん「ガイドの仕事との出会いは、私にとって「原点回帰」というべき出来事でした。 子供の頃、外で遊んで楽しかった思い出が、来るべくして戻ってきた、と思ったのです」 冬もアクティブな江川さん 江川さんは神奈川県の海山に囲まれた地域で育ちました。 どんな子どもだったかといえば… 一言で「おてんば娘」! 毎日真っ暗になるまで外で遊び、お母さんから締め出されるのは日常茶飯事。図鑑を片手に、どこまでも行ってしまうような活発な女の子だったそうです。 (図鑑を手にしているところがただのおてんばではない…ガイドの片鱗が見えますね) 野草の花が一斉に開く4月 中高生の頃は体育教師になることが夢だったそうですが、ご両親に進学の負担をかけたくないと、観光業へ進路変更しました。 江川さん「もともと一人旅が好きで、国内のいろんな場所をふらふら歩いていました。 旅先で知り合った人と一日行動をともにしたり、 お店のおばさんと仲良くなったり、 危うく婿さんを紹介されそうになったり(笑) 人との交流がすごく楽しかったのです。 そういう楽しさを提供できる仕事だ、と思って、両親に内緒でアルバイトをして学費を貯めて、観光の専門学校に進学しました。 ところが、観光の世界に飛び込んだら実はそうじゃなかった… 現実を知って愕然としました」 というのも当時(1980年代)は高度成長期真っ盛り。 旅行といえば団体旅行ほぼ一択、決まったコースを巡り、通り一遍な説明を聞く、というのが主流でした。 まるで「連れて行かれる旅行」のような観光のあり方に失望した江川さんは、 「私がやりたいのはこういうことじゃない」 と、学校をやめてしまったそうです。 その後、北海道移住、離婚、再婚と山あり谷あり、観光から遠ざかっていましたが、お子さん達の手が離れた頃に、かつて諦めた道が再び開かれたというわけです。 これからの観光は??「本物」を知る旅に出かけよう! 近年、「アドベンチャーツーリズム」という旅行スタイルが注目されています。 「アドベンチャーツーリズム(以後AT)」とは ・自然 ・アクティビティ ・文化体験 のうち2つ以上で構成される旅行のことで、欧米を中心に発展してきました(※)。 ※参考:(一社)日本アドベンチャーツーリズム協議会ウェブサイト https://atjapan.org/adventure-tourism その土地ならではの体験や、ローカルな人々との出会いに重点が置かれ、「異文化」との接触を通して「自己変革」が起こることを目的としています。 昨年、各国から旅行業者やAT関係者が集う、世界規模の商談会「アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット(ATWS)2021」が北海道を会場に開催されました。コロナのため、オンラインでのバーチャル大会となりましたが、アジア初開催の快挙です。さらに2023年には北海道でのリアル開催が決定しており、コロナ後を見据えたATへの期待が高まっています。 2021年のサミットでは、道内をはじめ日本全国の体験ツアーが映像で紹介されましたが、江川さんは道南地区の有珠山・洞爺湖エリアのガイドとして出演しています。 https://youtu.be/bUXvAhdHknI 動画を拝見すると、従来の観光旅行との違いがよくわかります。ただ「楽しい」とか「おいしい」だけでない、地域に密着したリアルな体験が魅力的ですね。 江川さんは初めてATを知った時、自分の追求する観光のあり方と重なり、「まさにこれ!」と思ったそう。 プライベートツアーでの一コマ。バチラー夫妻記念教会堂 江川さん「お客様は物見遊山が目的ではなく、地元が知りたい、本物が知りたいのだと思います。 本物とは、その土地で暮らす人の思いであり、いわば「暮らし」そのものが「本物」ともいえるでしょう。 ATでは、食べ物・言語・文化といった異文化を通して自己変革が起こることがテーマとなります。 ですから自然や特産品そのものよりも、成り立ちや、それを生業にしている人の「思い」にフォーカスしています。 例えば農家さんの「美味しくしたい」という思いや、生産者さんのこだわり。 そういった「心」にまで触れられるような体験が、ATの醍醐味です」 お子さん連れツアーも江川さんとなら安心!アルトリ岬にて 日本が「観光立国」を掲げてきた背景には人口減少があり、外貨を取り込み消費を促すために、観光が重要な役割を担うとされています。 北海道も観光に力を注いできましたが、その結果、大勢の観光客が押し寄せ、地元の人たちが暮らしにくくなってしまう「観光公害」という問題も出てきました。 「来てほしいけれど荒らされるのは嫌!」 観光地の住民にとってとても大きな問題です。 ATにはそれを解消できる力がある、と江川さんは語ります。 江川さん「いくらお金を落としてもらっても、自然や地域が破壊されたらダメですよね。 従来の観光では、お客様と事業者の両者が満足することをよしとしています。 一方ATは「四方よし」と言われていて、 環境、地域の人、お客様、事業者 の四つ全てが満足することを理想としています。 つまり「くればくるほど豊かになる」というのがATの真髄なのです。 フィールドワークにはゴミ袋が必需品。「悲しい現実、でも皆で守りたい」と江川さん 実践の上で重要になるのは、地域の人の理解を得て、巻き込んでいくことです。 例えば農家さんや漁師さんが仕事に対する誇りを語るなど、そういった体験を通してお客様は満足しますし、地域の経済も潤います。さらにシビックプライド(住民が自分の暮らす地域に対する誇り)も上がるという、まさに「どこをとってもよくなるサイクル」というわけです。 地元でも知らない穴場がたくさん!伊達の牧場 ATが日本で本格的に盛り上がってくるまでには、まだ何年もかかるでしょう。 その頃私は、今のように現場に出ていないかもしれません。 ですから「自分が活躍するための現在」ではなく、私自身の役割はあくまでも「土台固め」だと思っています」 コロナ禍を経て、人々の価値観が変わろうとしつつあることを感じます。 十把一絡げ的な団体旅行よりも、個人のニーズと体験の質が重視されるATのような旅行を望む人は、今後ますます増えていくのではないでしょうか。 旅の面白さは、人との出会いにかかっている。 江川さんのように幅広い知識を持ち、人間性豊かなガイドがこの地にいるということは、地域全体にとって非常に頼もしいことだと思います。 2023年のサミットに向け、ますますアクティブに各地を飛び回りそうな江川さんですが、これから先のご活動は? 雪の残る有珠山頂にて 江川さん「もう私も孫のいる年ですし、未来の人間じゃないわけですよ。 でも未来の人間ではないけれど、 「なんかあのおばさん、楽しそうにやってるよね」 と後に続いて下さる方が出てきてくれたら嬉しいな、と思いながら活動しています。 「あの人が楽しそうにやっているから、私もやってみたい!」 という方がどんどん増えて、ガイドという仕事がひとつの職業として市民権を得るために、これからも動いていきたいです」 カフェタイム付きツアー名物、駄菓子カフェれん特製スイーツ!! 今回、いろんなお話を伺いました。 書ききれなかったですが、視覚障害の方々をガイドした時のエピソードも、とても印象に残っています。 (興味のある方は、ぜひブログをご覧になってみてください→ http://sotoasobu.blog.jp/archives/04166.html) 忘れられないのは、 「伝えると、伝わるは、違うんです」 とおっしゃった、その一言です。 真摯な眼差しから、江川さんがいかにお客様のことを考え、お一人お一人に合わせたガイドに心を砕いているか、ということが伝わってきました。 情熱とプロ魂に、参りました! 旅行で来られる方だけでなく、地元の方にもぜひ、江川さんのお話を聞き、一緒に大自然を味わっていただきたいです。 各種ツアーの詳細はホームページからご覧ください。 Sotoasobu(ソトアソブ) 代表:江川 理恵 事務所:北海道伊達市弄月町249-4 TEL:090-3892-3695 HP→ https://peraichi.com/landing_pages/view/caferoom/ 最新情報はSNSをご覧ください(^^) Facebook→ https://www.facebook.com/rie.egawa.94 Instagram→ https://www.instagram.com/sotoasobu/ 取得資格一覧: 北海道アウトドア優良認定ガイド 自然ガイド NEAL自然体験活動インストラクター 環境教育プログラム 各種エデュケーター 日本シェアリングネイチャー協会ネイチャーゲームリーダー 洞爺湖有珠火山マイスター 北海道知事登録旅行サービス手配業 登録番号 第173号 国内旅程管理主任者 全日本スキー連盟 スキー準指導員 日本テレマークスキー協会 公認指導員 CONE認定リスクマネジメント講師 ウェルダネス メディカルファーストエイド アソシエイツ インターナショナル認定 WAFAアドバンスレベル国際資格 (一社)日本WEBライティング協会 Webライティング能力検定2級 日本ホスピタリティ推進協会認定 アソシエイト・ホスピタリティ・コーディネーター 洞爺湖有珠山ジオパーク オンラインツアー5/15 江川さんのガイドをオンラインで楽しんでみませんか。申し込み受付中です。 【地球から見る、日本の旅/第11回】 洞爺湖有珠山ジオパーク~はじまりは、崩れた有珠山から!?~ 2022年5月15日(日)20時~21時 参加料:1000円 (1か月間のアーカイブ見逃し配信あり) 詳細・予約はこちらから 有珠山頂にカフェがOPEN!! 今回訪れた有珠山ロープウェイの頂上に、4月よりカフェ「Mt.USUテラス」がオープンしました。 さらに広くなった展望デッキから見るパノラマが、本当に最高です!絶景を眺めながら美味しいドリンク&フードを楽しんでください。 オススメは、洞爺湖・伊達・壮瞥・豊浦の4市町でとれたフルーツ&野菜を使った「ジオの恵みスムージー」です! おしゃれなプライベート席もあり。ご家族やお友達とどうぞ。 営業情報はこちら→ http://usuzan.hokkaido.jp/ja/ 記事の内容は取材時の情報に基づいています。メニューなどは変更になることがあります(取材2022年)

むしゃなび編集部

0

-

ミツバチの声を聴きたい!「anmi」が選んだ道

なんて素敵な笑顔の人なんだろう!! それは、今年の夏、初めて彼女に出会った時の印象でした。 ここまで顔いっぱいに心からの嬉しい!を表現する人はなかなかいないと思いました。 一体この人は何者なんだろう? どんな生き方をしている人なんだろう? 俄然興味が沸いたのを覚えています。 さて、今回のご紹介は豊浦町の地域おこし協力隊で養蜂家の久保亜由美さんです。 亜由美さんは、高校生までを札幌で過ごし、カナダの大学に留学しました。 専攻は開発学とスペイン語のダブルメジャー。 その後、カナダの大学の交換留学でメキシコへ1年、スペイン語の習得のため渡りました。 「サスティナブルデベロップメント」という言葉が今の様に頻繁に使われる前から、それを学び、大学卒業後もそれに携わっていた亜由美さんです。 でもある日、自分の生き方に疑問を持ち始めました。 「サスティナブルな社会を目指し、多様性を真に尊重する社会になるために、私はどう生きればよいのか?」 亜由美さんは、そんな深く困難な壁にぶつかり、自分の道を知るために手当たり次第アルバイトを始めました。 そして、東京の農業ベンチャー企業で働いていた2014年、ついに養蜂と出会います。 その後に働いたのが「銀座みつばち」さんでした。 初めてミツバチという生き物の生態を知り、亜由美さんは大きく心を揺さぶられました。 そして、社会性昆虫と言われるミツバチにのめり込んでいく自分を感じました。 悩み抜いた挙句に亜由美さんが出した答え。 それは。 「多様なものは多様なままの未来である続けるために、私は農業と教育に力を注いでいきたい!」 というものでした。 真面目で正直で信じたらとことん突き進むタイプの亜由美さんは、1年間、埼玉の養蜂家に師事し、さらに知見を深めようと1カ月間、ニュージーランドでのワークアウェイへと旅立ったのでした。 ↑ニュージーランドにて。養蜂の師匠と。 亜由美さんにとって、ミツバチの魅力って何ですか? と質問をしてみました。 「ミツバチは、集団生活をする上でそれぞれにはっきりとした役割を持っているのです。 女王蜂の存在は絶対ではあるのですが、実は集団の統制を執っているのは働きバチです。 何よりも感動したのが、“それぞれのハチたちが個のために生きているのではない”ということでした。種が持続可能であるために、各々の役目を全うしている(このあたりは捉え方が様々だと補足してくれました)。」 筆者は、このお話を伺って大いに腑に落ちました。 ミツバチたちは、まさにサスティナブルな社会を実現している! 亜由美さんは、学生時代から学んできた学問の答えをミツバチ社会に見出していたのでした。 ↑スズメバチが来たぞ! の合図のもと、警備隊がスクラムを組んでいる様子。 ↑なんて美しいハニカム! それぞれの場所が決まっています。 そしてこうも話してくれました。 「ミツバチは私のパートナーです。私の役割は、彼らが棲み良い環境を作り、病害虫から守ることです。棲み良い環境作りのためには、豊富な蜜源も必要ですし、冬の寒さからも守らなければいけません。働いてくれているのはミツバチたちなので、私は私の役割を全うしたいと思うのです。」 ↑亜由美さん手作りの巣箱。 ↑冬はこの洞窟に巣箱を入れてあげます。北海道は越冬が難しいと言われますが、亜由美さんは昨年の冬に試したことで手応えを感じていると言います。 ↑後ろには昆布岳。水色の巣箱は昨年初めて作ったもの。 お話を伺ううちに、筆者には亜由美さんがミツバチに見えてきました ^^; まさにミツバチ社会の一員になろうとしている亜由美さん。 ほんとうに一途です。 ↑夏の洞窟はこんな感じになります。 「私、ミツバチの声を聴きたいんです!!」 なんと!唐突な! 「ミツバチたちが私に何をして欲しいのかが知りたいのです。 ベテラン養蜂家さんの話によると、会話ができる方もいるらしいのです。」 ここまで熱いミツバチ論を聴くと、筆者自身もあながち思い込みでしょ?とは思えなくなりました。 というよりも、亜由美さんならきっとそうなれると思ってしまいます。 いま存在している養蜂家は、約9割が移動養蜂の形をとっています。 亜由美さんのように定地養蜂をされている方はごくわずかです。 「定地で行うには、蜜源確保が重要になります。ですから、里山作りにも取り組み始めました。ハーブ園も作りたいと思っています。 偵察部隊のミツバチが見つけて情報共有された蜜源を自由に採ってきてほしいので、蜜源環境を整えるのは私の役目です。現在、製品として販売している蜂蜜は、季節ごとに蜜源が変わり多種類の密で作られる“百花”なのです。」 ↑自然との共生を共に考えるための様々なワークショップも行ってきました。倒れた白樺の皮を使った作品にもチャレンジしました。 なるほど。 ミツバチのための環境作りとして里山作りにも力を入れているというのは、結果として人間の社会生活にも良い環境を与えていますね。 ミツバチへの関わりからあらゆることが良い方向へ循環していく。 亜由美さんが描く未来に次第に近づいていっているのがわかりました。 ↑こうやっていただいたことがあります。気絶ものの美味しさでした。 ↑初代の友人手作りの遠心分離機。現在、2代目を手配中だそうです。 養蜂家亜由美さんの屋号は ” anmi ” 製品名は “ 888 はちみっつ “ という名前で販売されています。 ↑蜜蝋です。 今後の構想についても伺ってみました。 「蜜蝋を有効活用したいと思っています。ビーラップや蝋燭も作りたいです。現在、ほとんどの養蜂家たちが処分してしまっている蜜蝋を回収したいとも考えています。ミツバチたちは、1gの蜜蝋を作るためにその8~10倍の蜂蜜を使うのです。捨てるなんてもったいないです。ミツバチたちが力一杯働いて作ったものですから、大事にして有効に使わせていただきたいのです。」 亜由美さんの愛溢れるビーワールドに筆者もすっかりはまり込んでしまいました。 ここまで愛されたパートナーのミツバチたちは幸せです。 だからこんなにも “ anmi の888はちみっつ ” は、体にも心にも沁み渡る美味しさなのだ!と納得してしまいました。 ↑商品は豊浦のセブンイレブンさん、しおさい温泉前 たけしま商店さん、洞爺のトイタさんで購入できます。 亜由美さんが選んだミツバチとの道。 そう遠くはない未来に、素敵な笑顔の亜由美さんとミツバチが語る姿が見えた気がしました。 『anmiの888 はちみっつ』 皆様にもぜひ出会ってほしいです。 ※記事の内容は取材時の情報に基づいています。(取材2021年)

Rietty

0

-

「B5(シ)の声を絶対に出すんだ!!」 カッコつけないカッコ良さ 声楽家 加藤亮子の諦めない生き方

今回の主人公は加藤亮子さん。 声楽家としての軌跡を追いました。 お話を伺ったのはグランドピアノが置かれたご自宅でした。 窓辺にはウルトラマンがいました。 棚には亀さんたち。 大きな窓からは空と海と夕陽が見えました。 「ウルトラマンは子供の時から好きで、特にウルトラセブンが好きです。お話が今見ても深いんですよ。怪獣とかも何故地球を攻撃するのか?とか。人間同士の信頼を無くせば勝手に滅んでいく…とかね。」 ふむふむ…。 なるほど…。 「亀は何かゆっくり可愛い。水の中を気持ちよさそうに泳ぐ様子、卵を産むときの様子、陸亀の孤高感、なんとも言えないのですが好きなんです。」 物語のプロローグは音大受験失敗から 小さい頃から音楽好きだった亮子さんが大好きなテレビ番組は、『ミッチと歌おう』(放送1963~1965年)でした。 これは、アメリカNBCの人気ミュージカル・バラエティー番組をNHKで放送したものです。 指揮者のミッチ・ミラー率いる26名の男性コーラスグループで、「クワイ河マーチ」や映画「史上最大の作戦」のテーマソングは日本でも大ヒットをしたので、筆者も覚えています。 そしてもう一つの番組は、『アンディウィリアムスショー NHK』。 便利な時代です。 オンデマンドで視聴することができました。 今観ると、とってもオシャレで温かくて面白くてカッコいい。 https://www.youtube.com/watch?v=mFPID7igH1c なるほど〜。 ストンと来ました。 なんとなくオシャレでカッコいい亮子さんのルーツがわかった気がしました。 さて、小学生だった亮子さんの元にある日ピアノがやってきました。 なんと、酔った勢いでお父様がピアノを買ってきたと言うのですから驚きます。 そしてお母様の勧めでピアノを習い出したのでした。 音楽家への道の第一歩でした。 ピアノ科を目指していた頃 「ピアノは高校三年生まで習っていました。音大を目指していたのですが残念ながら落ちてしまいました。ピアノは決して嫌いではなかったのですが、人前で弾くのは本当に苦手でした。本番になるとアガってしまうんです。」 通っていたピアノの先生は、受験に失敗した亮子さんに遠藤道子先生を紹介しました。 「当時、遠藤先生は札幌ショパン協会会長をなさっていて、ピアノの先生としては3本の指に入る怖い方と有名でした。だから、受験のためとは言えもう怖くて怖くて…正直嫌々でした。」 通い出してみれば案の定怒られてばかり。 「私からしたら『あの人上手いな〜』と思う人でさえ、ものすごく怒られているのですから、本当に怖い…。」 そしてとうとう。 「あなたみたいな生徒は初めてです!!!」 と、言われてしまいます。 今までの生徒さんは、直線的にどんどん上手になっていくというのに、亮子さんの場合は波がありすぎる曲線だったらしく、とうとう先生は呆れてしまったのでした。 ところがその怖い先生は、何故かとても亮子さんを可愛がってくれました。 しかも亮子さん本人にはまったく自覚がない可愛がり方。 それというのも、他の生徒さんには見せないプライベートな一面を亮子さんには見せていたのだそうです。 それは、他の仲間が「信じられない!」と驚愕するエピソードでした。 きっと、怖い先生に対してもガードや壁を作らない、お茶目で素直でカッコつけない亮子さんが愉快で面白かったのだろうと、筆者は勝手に想像しています。 「けれどもレッスンはとにかく容赦無くて…。初めから『あなたはピアノが下手!基礎からやり直し!!』と言われ、ソルフェーズの指の基礎練習の猛特訓を受けていました。ところがある日、その勉強中にピアノではなく声を褒められたのです。なんと、『あなた、声は出るわね!声楽科に転科しなさい!』と勧められてしまったのです。」 ついに、亮子さんにとっての転機がやってきました。 声楽家としての門を叩くことになったのです。 声楽科への転向 短大ではカナダ人の先生に声楽を学び卒業をした亮子さん。 なぜか小学校教員の道を選びます。 「10年間、教員として勤めました。子どもたちから『先生っていつも歌ってるね♪』と言われていました。自覚はなかったんですけどね。そんなこんなで、あんなに頑張って学んだ声楽から20年くらいブランクがあり、気づいたら40歳を過ぎていました。」 声楽から遠ざかっていた亮子さんに再びスイッチを入れたのは、娘さんのピアノの先生でした。 それはちょっぴりお調子者(失礼…)の素質が見えるエピソードでして…。 ピアノではあんなに人前でアガってしまうのに、なぜが歌ではアガらないとい亮子さん。 「ちょっと歌ってみたら?」 とさり気なく誘われてイタリア歌曲をいきなり歌ってしまいました。 「超楽しい! まだイケるかも♪」 スイッチオン! そしてこんなことも。 誘われて、小さな教会でTUBEの曲をノリノリで歌いました。 「めっちゃ楽しい!!」 そう。 久しぶりに人前で歌ったことが着火剤となってしまったのです。 これらがきっかけで声楽家としての火が再燃。 やっぱり人の前で歌うことが本当に好きなのだと実感した瞬間でした。 そうこうするうちに自宅で歌を教える様になりました。 「声楽を学んだとは言え、20年以上もブランクがある中で、ただ歌うのが好きというだけで人様に教えるのは正直不安でいっぱいでした。自分はまだまだ下手だと思っていましたし指導法にも自信がありませんでした。もう一度学び直したい!と、教室を探したのですがなかなか見つからず…。諦めかけたころ、ようやく東園己先生と出会いました。55歳になっていました。」 歌は筋肉です!! ようやく素晴らしい先生と出会い、レッスンをしていただけることになり、いよいよ初レッスンという日、なんと亮子さんは雪まだ残る早春の道で事故を起こしました。 「中山峠へ向かう途中、車がドリフトして路外に飛び出してしまったんです。ところが、なんと細い木2本に支えられ、体は無傷でした。そして偶然通りかかった方にドアを開けていただき助かったのです。木に支えられたこと、偶然通りかかった方が助けてくれたこと、体も無傷だったことなど、運の良さを感じました。」 ハプニングからスタートしたレッスンでしたが、東先生との出会いも運が良かったとしか言えないエピソードがありました。 「最初のレッスンで言われたんです。『あなたは癖で歌っている』と。おまけに『その癖を直すには2〜3年は掛かる』とも言われました。そして、歌いやすくなるための “体の使い方” も徹底的に直されました。先生のレッスンはとてもわかりやすく、学生時代には理解できなかったことが30年経ってストンと腑に落ちました。もう必死で学びました。するとその効果あってか、直すのに2〜3年はかかると言われた歌い方の癖が1年で『直った』と言われました。嬉しかったです。」 体の使い方?とキョトンと驚く筆者に。 「歌は筋肉よ!!」と答えた亮子さんは、おもむろに筋トレ式発声法の仕方の一つを教えてくれました。 今年でレッスンに通い始めて14年になりますが、自分の発声に少しずつ自信が持てる様になった10年目の頃、亮子さんはある目標設定をしました。 それは〜。 「トスカの『歌に生き恋に生き』を歌いたい!!」 でした。 それにはB5(シ)の音が出せる様にならなければいけませんでした。 そしてそれは無謀とも言える挑戦でした。 ところが奇跡は起きました。 65歳になった亮子さんに奇跡の日がやってきました。 B5(シ)の音が出たのです。 それまで何度も口にしていた「私って怠け者だから。お尻に火がつかないとやらないの」という台詞の意味がわかりました。 亀さんのようにのんびりと構えながら。 本当の本気が出るまで力をためるタイプ。 まるでウルトラセブンがジュワッと変身する様に。 力むことなく。 カッコよく。 おしゃれ。 だから女性から見てもちろん、男性から見てもカッコよく映るのだと思います。 最後に次の目標を伺ってみました。 「二つあります。一つは死ぬまでにオペラのアリアをできるだけたくさん歌いたいということです。もう一つは完璧だとは思わないで常に高みを目指すということ。どちらも絶対に諦めたくないです。こんなもんだと思ったらだめだと思っているんです。」 いざという時にウルトラセブンになれるように。 亀の様に辛抱強く。 梅番茶で喉ケアをしながら。 今日も亮子さんは歌っています。 「声をかけていただければ、たとえ、たった一人のためでも、どこにでも行きますよ〜!」 声楽家 加藤亮子 情報 洞爺湖芸術館FB https://www.facebook.com/toyakomuseumofart 加藤亮子 FB https://www.facebook.com/ryoko.kato.9699 Instagram

Rietty

0

-

The 洋菓子界のサムライ 川村拓也 “ Sweets Nature “のオーナーシェフに出会った。

今回は、2021年10月に新規オープンした洋菓子店“ Sweets Nature “のオーナーシェフ川村拓也さんを訪ねました。 「お菓子作りに絶対に妥協はしません!」 可愛らしい洋菓子がずらりと並ぶショーケース。 ため息が出るほど繊細で可愛らしく美しいデザインに、誰もが一目で幸せに浸れるほどのインパクトがあります。 そして、綺麗に並べられたケーキの前に立つオーナーシェフ川村拓也さんは力強く言いました。 「お菓子作りに絶対に妥協はしません!」 拓也さんは神奈川県川崎市ご出身の33歳。 1歳の娘さんを持つパパでもあります。 建具職人の家に生まれ育ったことは、しっかりと少年の心と頭に刷り込まれていたようです。 中学生の頃になると、「将来もの作りをする人になる!」と決めていたといいます。 そして、当時放送されていた「アンティーク」というパティシエのテレビドラマが、拓也さんの将来の職業を決定づけました。 「自分は絶対にパティシエになる!」 そう決めてからは、脇目もふらずその道に一直線でした。 拓也さんのパティシエ修行の始まりです。 高校卒業後は「国際フード製菓・製パン専門学校」へ進学。 1年目は和菓子とパンも学びました。 卒業後は、東京の有名洋菓子店「ラテール」に就職し5年間勤めました。 ラテール退職後は、恩師の紹介でウィンザーホテル洞爺に出店していた「ミシェルブラン」にて8年間パティシエ修行。 その後退職され、起業準備を始められました。 「何故、起業の地に伊達を選ばれたのですか?」 「実は伊達は妻の出身地でもあります。ここは気候も温暖ですし、周辺地域ではフルーツ各種の生産農家さんも多くいらっしゃるからです。」 なるほど。 フルーツは洋菓子には欠かせない素材です。 「フルーツ以外の素材選びはいかがですか? 何か拘りはありますか?」 「メイン素材としての小麦については、北海道産があまり洋菓子には向かないので使っていないのですが、乳製品・卵・砂糖・塩は北海道産です。なかでも砂糖は北海道糖業(伊達市)のものですし塩はカムイミンタルの塩(洞爺湖町)です。できるだけ近隣の、もしくは北海道のものを使うと言うのが素材へのこだわりです。」 材料の出処がわかるということは、消費者としてとても安心します。 「ところで、中学生の時にパティシエになると決められてから、一直線にこの道を歩んで来られたわけですよね? 特に影響を受けた方はいらっしゃいますか? またそれはその方のどういうところですか?」 「二人います。一人は横浜の洋菓子店 “ グリューネベルグ “の浜田さん。もう一人はミシェルブラスさんです。どちらの方もケーキ一筋で引き出しが非常に豊富でしたし、私の知らない世界を見せてくださいました。そんなお二人のフランス菓子に取り組む姿勢全てに影響を受けていると思います。」 拓也さんとお話をしていると良くわかるのですが、とにかく洋菓子への想いがものすごく深いのです。 ストイックにとことん追求しようとされている姿勢が、尊敬するお二人に学んだというお話からも感じ取れました。 もの作りの魅力は、形のないゼロから作り出して自己表現することにあり、洋菓子作りは自分にとっての最大の表現方法だとも話してくださいました。 「お菓子のイメージ作りに参考にするものは何かありますか?」 「料理やジュースなどを見て、使われている素材そのものや組み合わせなどを参考にしたりしています。デザイン的にはフランス人のパティシエのインスタなどを参考にすることもあります。 レシピは仕事の最中に突然沸いてきます。」 常に勉強熱心な拓也さんです。 現在、1週間に3~4日の休業日を設定していますが、店の休業日は全て仕込みに使われているそうです。 開業以来全く休んでいらっしゃらないとのこと。 ただし、ショーケースに並ぶ生菓子は全て当日の朝作られたものです。 当日以外に作られるのは焼き菓子のみとなっています。 このことは、“ Sweets Nature “のコンセプトにも通じていました。 それは〜 『フレッシュなものをフレッシュなうちに召し上がっていただくこと』 絶対的に新鮮であることにこだわっていらっしゃいます。 そのために命を賭けていると言っていいほどだとおっしゃいます。 「だから、生ケーキはその日に売り切ります!」と断言されていました。 生ケーキは、夕方行くとショーケースがガラガラのこともあります。 新鮮さを追い求めると同時に、食品に携わる者の責任としてフードロスを出さないこともポリシーとされているため追加製造はしていないそうです。 店舗デザインについては、シンプルであることにこだわりました。 シンプルであれば季節感の演出もしやすくなります。 ロゴもまたシンプル。 自然派をイメージした清潔感あふれるものになっています。 そして、店舗デザインで最もこだわったところは作業場が見える大きな窓でした。 「双方に顔が見えると、お互いに安心しますよね。ここに窓をつけました。」 「でもちょっと大きすぎました。」と照れ笑いをした拓也さんへ、最後の質問をしてみました。 「ご自分を一言で言うとどんな人間だと思いますか?」 しばらく考えて答えてくれた言葉に、筆者は大きく頷いて「その通りですね!」と間髪入れず言ってしまいました。 「難しいなあ…。ひとことで自分を表現すると…、“ まっすぐ “ かな…?」 職人気質で一直線な“ Sweets Nature “のオーナーシェフ川村拓也さん。 まさに洋菓子界のサムライのような人でした。 Sweets Nature情報 オーナーシェフ 川村 拓也 住所 〒052-0027 伊達市大町3-2 電話 0142-88-6093 営業日・休業日はInstagramをご参照ください。 https://instagram.com/sweets_nature_kawamura?igshid=YmMyMTA2M2Y= ケーキの種類 :ショーケースには定番・季節ごと合わせて常時12種ほどのケーキがあります。マカロンは5種類。パンはクロワッサンとパンオショコラの2種類があります。また、焼き菓子はクッキーからバターケーキなど多数。季節のイベントに合わせて特別な商品も並びます。

Rietty

0

-

人生は後半戦が面白い。楽輝己書道場・兼子孝子さん

大町ミニギャラリー(伊達市大町3番地7)で11月26日まで楽輝己書(ラッキーおのれしょ)道場の作品展が開催されています。 独特の丸いフォルムが特徴の己書。筆ペンを使って誰でも手軽にできて、「描いて楽しい、見て楽しい、もらって嬉しい」のが魅力です。 会場には笑顔を誘う優しくておおらかで、ユーモラスな作品たちが賑やかに並んでいました。 兼子さんと生徒及び推薦した師範の皆さんの作品 楽輝己書道場の代表・兼子孝子さんは登別在住。「人生は後半戦が面白い。楽しんで輝いて生きましょう!」をモットーに登別、室蘭、伊達、白老、苫小牧、と西胆振中心に、札幌、旭川他、道外でも教室を主催しています。 都道府県ご当地地蔵シリーズ 5年前、知人のFacebookに投稿された己書を見て衝撃的な出会いをしたという兼子さん。それまでは一人で飛行機に乗れなかったそうですが、一念発起して本州に通い師範、さらに上席師範の資格を取得。北海道で己書を広めるため道場を開き、現在は指導者の育成にも力を注いでいます。 今年の作品展は室蘭市民活動センター、旧室蘭駅舎、カフェアンジュリエ登別、のぼりんと続いて大町ギャラリーで年内最後となります。 一番の見どころは壁一面に広がるカラフルな小型のパネル!ひとつひとつに素敵な文字が書かれています。通称「なっとう額」、なんと納豆のフタに土佐和紙を貼った手作りの額縁です。その数なんと544枚! ギャラリーの壁を一眼見てひらめき、お弟子さんたちと力を合わせて展示したそうです。 ほかにも個性的な作品がたくさん! だるまと招き猫シリーズ。かわいい! 「己書は己の書だから他人と比べなくていいんです」と兼子さん。 筆ペンなので二度書き、三度書きOK。筆圧がなくてもかけるので、年齢問わず体が不自由な方や病気の方にも喜ばれるそう。 私も体験させてもらったのですが、一文字一文字、ゆっくり書いていると心が安らぎ、まるでセラピーのような癒しの時間だな、と思いました。 兼子さん「自分の時間が形になって楽しめること。みんなに喜んでもらえることが一番の魅力だと思います。己書に出会ってからご縁がどんどん繋がって活動が広がり今があります。涙が出るほど嬉しいです!」 コロナ禍で生徒さんが教室に来られない状況が続く中、オンラインレッスンを活用して活動の幅を広げ、さらに今年は自宅で己書を楽しんでもらおうと仲間とアマゾンから電子書籍(無料)を出版しました↓↓ 筆ペンで描いた 淳ちゃんとカネちゃんから贈りもの 一期一会を大切に、面白がって新しいことにチャレンジし続ける兼子さん。おおらかな笑顔が己書のお地蔵さんの表情と重なりました。 作品展は2021年11月17日〜26日まで(最終日の展示は13時まで)。 各教室のほか、年賀状講座も募集中です。 手書きでちょっとしたものをサラッとかけるようになり、実用性もかなり高い己書。あなたもはじめてみませんか。 兼子孝子さん 日本己書道場公認 上席師範 楽輝己書道場 代表 090-1388-4716 オンライン幸座も受付中!! Facebook Instagram むしゃなび掲載ページはこちら ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2021年)

むしゃなび編集部

0