心の伊達市民 第一号

【ラジオ】

年のせいか睡眠時間が短くなり、午前4時過ぎには目が覚めてしまう。

女房とは別の部屋で寝ているが、私はベッドの中でイヤホンでラジオを聞くようになった。平日は5時から文化放送で、「おはよう寺ちゃん」という番組を聞く。

その番組の中に世界各地に長期滞在していて活躍している、翻訳家、ジャーナリスト、医師、日本茶販売、コーヒー農園経営、大学教授など色々な職業の10人ほどの女性が順番で登場する。

彼女達が日本にいては分からないニュースを解説してくれるのが、とても楽しみだし勉強になる。土曜・日曜は仕方なくニッポン放送を聞く。こちらは難しい話は無く演歌が多い。昔のことだが、母が早朝からラジオを聞いていたことを思い出した。

【ナポリタン牛丼】

テレビで見たが、「ナポリタン牛丼」という、とんでもない組み合わせの食べ物を紹介していた。私の感覚では、どう考えても合うわけがない。

でもこんなものを考えて売り出した「すき屋」に興味があり、「怖いもの見たさ」で食べに行ってみた。

多分「不味い」と思っているので、自動券売機で「ナポリタン牛丼ミニ」を押した。

値段は640円で、すぐに呼び出された。食べてみたら、私の予想通り不味かった。

牛丼とナポリタンは合わないし、そもそもナポリタンではなく「トマト味のペンネ」だった。バッグに「よもぎ饅頭」が入れてあったので、口直し出来て救われた。

【中央区講演会】

2025年度の中央区民カレッジの入学式が行われることになり、その時に基調講演が行われた。場所は中央区立中央会館で、通称「銀座ブロッサム」で一般客を含めて900人が参加した。入学式は5分くらいで、山本区長と教育長の挨拶で終りになった。

基調演説は「NHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢 噺〜」の、チーフ・プロデューサー」の藤並英樹氏だった。映像を交えて、ドラマ制作の進行を見せてくれた。

その後は対談で、司会者の女性と以前にNHKの大河ドラマに出演したことのある2人と藤波氏だった。

私は「べらぼう」に出演している俳優かと期待していたが、そうではなかった。

これは悪いが、面白くなかった。

【バスの優先席】

築地3丁目から都バスに乗った。最近は外国人観光客も利用するので、バスが混むようになった。私は優先席の前に立ち前方をみていたら、誰かが私の肩を軽く叩いた。

振り返ると私より高齢そうな2人連れのジイサンが、「どうぞお座り下さい」と言った。「大丈夫です」と言っても譲らないので席に座った。そして2人に聞いてみた。

私 『そんなに年寄りに見えますか? なん歳くらいに見えますか?』

2人 『75くらいですか?』

私 『83です』

2人 『私達と同じですねー』

その後、2人は私にズーと話し掛け続けて参ったが、私は銀座4丁目で降りた。

あれはなんだったんだろう?

【うらやましいボケかた】

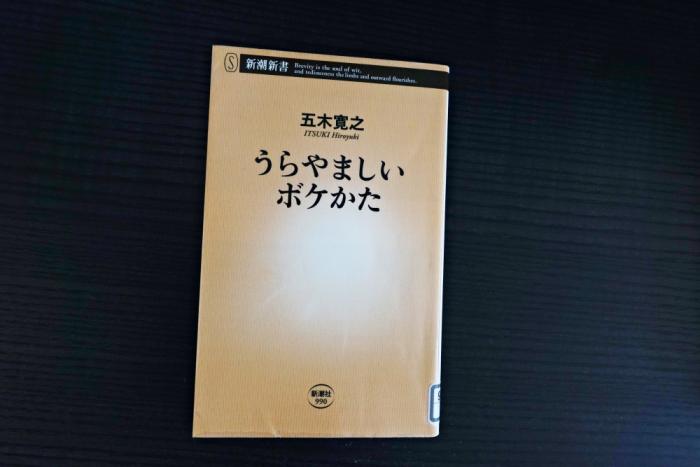

五木寛之の「うらやましいボケかた」というエッセイ本を読んだ。

その中に面白いことが書いてあり、「そうだよなー」と感じたのである。

「ボケは長生きの代償」、「自分の過去をいくら反省したところで、取り返せるものではない」、「若い頃は歩いている時にカラスや鳥に近づくと逃げたが、今では素知らぬ態度で逃げない」。「明日死ぬと分かっていても、するのが養生」。・・・

「体は枯れても、心は枯れない」。「人は必ずボケる。そう覚悟したなら、よりよいボケかた、正しいボケかた、優しいボケかたを目指して努力すべき」など読んでいて、他人事とは思えず笑いながら読んでしまった。

(おまけの話)【上野で】

(山岳写真展)

「全日本山岳写真展」の案内葉書が届いた。

例年までは池袋の「東京芸術劇場」で行っていたのだが、今年は「東京都美術館」になっていた。慌て者の私はそれを行く前になって、絵葉書の下に小さく書かれているのを見付けたのであった。

この写真展は公募方式なので、誰でも出展料さえ支払えば会場に飾られる。

だから写真は玉石混合で、展示枚数も極端に多い。

会場が広いので速足で見て廻ったが、枚数が多過ぎるとじっくり見る気が起きなくなる。

(不忍池)

蓮の花にはまだ相当に早いが、上野へ行くと不忍池を見るのが習慣になっている。

東京都美術館を出て上野公園の中を通過して、途中で右に折れて不忍池に出た。

池の中は蓮の葉で覆われていて、一面に緑の池になっていた。

まだ蓮の花は水中から蕾も顔をのぞかせていないが、大勢の外国人観光客が来ていた。

池に張り出した遊歩道にも見物客いて、みんな新緑の蓮の葉を楽しんでいるように見える。この日の最高気温は29.7度もあり、熱中症警報が出ていた。

(アメ横)

上野と言えば「アメ横」である。

アメ横の名の意味は「戦後、アメリカ軍の放出物資を売っていた」と、「飴などの菓子屋が多かった」という2つがあるようだが、私は「アメリカ軍の横流し物資を売っていた」からだと思う。日本占領下のアメリカ軍の兵士はテロなどの恐れがあったので、あまり程度の良くない者が多かった。

我が家もアメリカ兵から、横流しのハムやソーセージを買っていた。

私は横流しのアメリカ食品で育ったのである。

現在のアメ横は観光地になっていて、しかも屋台風の食い物屋が多い。それも外国人の経営が増えている。何事も時代と共に変って行くのは仕方ないが、そういう歴史を自分の目で見て来た年齢になってしまった。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

-

07/12(土) ベトナムから届いたヤマトの宅急便

-

07/15(火) 東京モダン建築さんぽ(2)・・・新橋

-

07/17(木) 東京モダン建築さんぽ(3)・・・有楽町

イベント

「楽しむ」カテゴリーのおすすめ記事

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/07/04(金) 写真で見る東京(111)・・・豊洲散歩

心の伊達市民 第一号

0

2

-

2025/05/02(金) 庭仕事からの筋肉痛&作品

楽しむに関する

特集記事

-

影の主役を選んだ人 『dj_hatass=畑吉晃』にプロ魂を見た

12月28日はディスクジョッキー(DJ)の日 皆様、12月28日は「ディスクジョッキー(DJ)の日」だということをご存知でしょうか? ラジオでのDJ活動の第一人者であり、ラジオ人気長寿番組「オールナイトニッポン」の最初のパーソナリティである糸居五郎さんの命日にちなみ、日本では12月28日は「ディスクジョッキーの日」として制定されています。 日本でDJという言葉がメジャーになったのは、ラジオでMC+曲をかけるというスタイルからだと言われています。 ということで、今回の主人公はDJ歴30年、MC無しの音だけでフロアを盛り上げてきた『dj_hatass』こと畑吉晃さんです。 畑さんは1969年生まれの53歳。 DJの世界との出会いは20歳くらいの頃だそうです。 年代的にはちょうどディスコブーム後半の頃になります。 黒服の人に誘われてこの世界に 畑さんの将来を決定づける出会いでした。 その中には、今でも一緒に活動をしている先輩DJの中居さんや、室蘭唯一のクラブ『Red Hill』の竹内さんもいました。 そしてもう一つ、衝撃的な出会いとなった音楽が “ハウスミュージック”と"テクノミュージック"。 それは、これまでに感じたことのないほどの興奮と感動を与えてくれたと言います。 ところで〜 そもそもDJって?と調べてみました。 DJの歴史 第二次世界大戦中から脈々と水面下で培われていた「曲をかけて踊る」という文化。 1960年、ニューヨークにLe ClubというナイトクラブがオープンしたところからDJ文化の原型が誕生していきました。 ただその頃は、曲を繋げるのではなく、1曲が終わったら次の曲をかけるというスタイルでした。 そして1969年、アメリカのニューヨークで、2台のレコードプレーヤーを使って途切れることなく曲を流すというスタイルが生み出されます。 そして1970年代、世間ではディスコが大流行しました。 また、1980年代後半から1990年台にかけてアメリカやヨーロッパなどでレコードプレイヤーを使って音楽を提供するディスコやダンスホール(以後クラブ)が人気となりました。 その空間で選曲し、切れ目のない音楽でフロアを盛り上げていたプレイヤーがいつしかDJと呼ばれる様になります。 そしてDJの演奏スキルやテクニックの向上とともに、DJが使用するレコードプレイヤー、ミキサーなどが進化していくのでした。 現在のDJスタイルとしては、アナログDJ・CDJ・PCDJなどが一般的だそうです。 ・ アナログ(レコード)DJとは、昔からの定番スタイルで、曲の繋ぎを考えながらレコード選びをし、音の厚みで勝負するスタイルです。 ・ CDJとは、多くを持ち運べないというレコードのデメリットをCDの普及により解消し、PCやCDレコーダー、メモリースティックなどの駆使によって音源の呼び出しも容易にプレイが出来るスタイルです。 ・ PCDJとは、より効率的であることを優先した先に生まれた技術です。持ち運びの出来る楽曲量の多さと、音源入手の手軽さにより、現在は主流のスタイルになっています。 「持ち運び」の利便性がKeyで進化していったスタイルの違いですが、結果、利便性だけではないメリットとデメリットが生じたようです。 音楽のジャンルによっては、アナログに勝るスタイルはなかったり、PCDJをやるにはPCや機材の知識が必要になったりとそれぞれに高度な知識とスキルを必要とされます。 怠らぬキャリア積み上げ このような歴史を持つDJですが、畑さんはこれらどのタイプでも対応できる実力をお持ちです。 素敵! フロアに出ていなくても勉強を続けるとは、まさにプロ魂です。 この時は室蘭のチーム対苫小牧のチーム。 お隣にいらっしゃるのが先輩DJの中居さんです。 チームの入場曲や得点が決まった時の『ゴールホーン』も畑さんたち、DJチームのオリジナルMIXだそうです。 その甲斐もあり、この日は見事に勝利! 「ところで、他にはどんなところでDJをされているのですか?」 楽しそうに話す畑さんでしたが、少し神妙な面持ちにも…。 ブログの最後に畑さんのSNSアカウントを掲載しています。 「DJに関するご相談はそちらからどうぞお気軽に!」とのことです♪ 意外な本業とは さてところで。 実は畑さんの本業は、ジオパーク推進協議会の職員さんです。 そして、筆者もとてもお世話になっている『洞爺湖有珠火山マイスター制度』の担当者でもあります。 とても優しく、みんなに頼られる兄貴的存在です。 そして事務所にいらっしゃる時の畑さんはDJとは全く別のお顔です。 なんと! それは意外! 畑さんが言うには、火山マイスターの皆さんが一生懸命に勉強したり、講師活動をしたりしている姿にとても感動して触発されたのだそう。 そうか…。 共通項はそこなんだ! 正直に書けば、取材をさせていただく前、事務所にいらっしゃる畑さんとDJをされている畑さんは全くの別人だと思っていました。 どちらかが裏で、どちららかが表。 でも、裏も表もどちらも素敵だなあと。 ところが違いました。 畑さんはどちらも表でした。 舞台に立つ人たちを裏方で盛り上げることに喜びを感じる人だったのです。 なるほど…。 確かに思い当たります。 畑さんは本当に話すのが苦手でいらっしゃいます。 何かを発表される時、「原稿なしでは話せません」と恥ずかしそうにします。 そして超棒読み…^^; ところが、一旦機材の前に立つと活き活きとした表情で、機材を自由自在に操り、音で意気揚々と皆様に語りかけ、フロアを盛り上げていきます。 ジオパーク推進協議会の職員さんのときとのギャップがスゴい! 人生の終わりまで『影の主役』を 「ところで、畑さんにとってのDJの魅力ってどんなところでしょうか?」 『影の主役』に喜びを感じるところ。 言い換えると、決して出しゃばらず表現して、場を支え盛り上げるところ。 とても畑さんらしいなあと思います。 「それでは最後に。” dj_hatass “として、将来どうありたいと考えていますか?」 ” dj_hatass =畑 吉晃 ”は、人生の終わりまで『影の主役』を望み、大好きな曲で送って欲しいと願う、DJのプロでした。 ディスコ全盛期を生きながら一度もディスコのドアを開いたことがない筆者ですが、人生初のディスコは” dj_hatass “に踊らせていただこうと思います。 [Instagram] https://instagram.com/dj_hatass?igshid=YmMyMTA2M2Y= [Facebook] https://www.facebook.com/profile.php?id=100005068364809

Rietty

0

-

-

人生は後半戦が面白い。楽輝己書道場・兼子孝子さん

大町ミニギャラリー(伊達市大町3番地7)で11月26日まで楽輝己書(ラッキーおのれしょ)道場の作品展が開催されています。 独特の丸いフォルムが特徴の己書。筆ペンを使って誰でも手軽にできて、「描いて楽しい、見て楽しい、もらって嬉しい」のが魅力です。 会場には笑顔を誘う優しくておおらかで、ユーモラスな作品たちが賑やかに並んでいました。 兼子さんと生徒及び推薦した師範の皆さんの作品 楽輝己書道場の代表・兼子孝子さんは登別在住。「人生は後半戦が面白い。楽しんで輝いて生きましょう!」をモットーに登別、室蘭、伊達、白老、苫小牧、と西胆振中心に、札幌、旭川他、道外でも教室を主催しています。 都道府県ご当地地蔵シリーズ 5年前、知人のFacebookに投稿された己書を見て衝撃的な出会いをしたという兼子さん。それまでは一人で飛行機に乗れなかったそうですが、一念発起して本州に通い師範、さらに上席師範の資格を取得。北海道で己書を広めるため道場を開き、現在は指導者の育成にも力を注いでいます。 今年の作品展は室蘭市民活動センター、旧室蘭駅舎、カフェアンジュリエ登別、のぼりんと続いて大町ギャラリーで年内最後となります。 一番の見どころは壁一面に広がるカラフルな小型のパネル!ひとつひとつに素敵な文字が書かれています。通称「なっとう額」、なんと納豆のフタに土佐和紙を貼った手作りの額縁です。その数なんと544枚! ギャラリーの壁を一眼見てひらめき、お弟子さんたちと力を合わせて展示したそうです。 ほかにも個性的な作品がたくさん! だるまと招き猫シリーズ。かわいい! 「己書は己の書だから他人と比べなくていいんです」と兼子さん。 筆ペンなので二度書き、三度書きOK。筆圧がなくてもかけるので、年齢問わず体が不自由な方や病気の方にも喜ばれるそう。 私も体験させてもらったのですが、一文字一文字、ゆっくり書いていると心が安らぎ、まるでセラピーのような癒しの時間だな、と思いました。 兼子さん「自分の時間が形になって楽しめること。みんなに喜んでもらえることが一番の魅力だと思います。己書に出会ってからご縁がどんどん繋がって活動が広がり今があります。涙が出るほど嬉しいです!」 コロナ禍で生徒さんが教室に来られない状況が続く中、オンラインレッスンを活用して活動の幅を広げ、さらに今年は自宅で己書を楽しんでもらおうと仲間とアマゾンから電子書籍(無料)を出版しました↓↓ 筆ペンで描いた 淳ちゃんとカネちゃんから贈りもの 一期一会を大切に、面白がって新しいことにチャレンジし続ける兼子さん。おおらかな笑顔が己書のお地蔵さんの表情と重なりました。 作品展は2021年11月17日〜26日まで(最終日の展示は13時まで)。 各教室のほか、年賀状講座も募集中です。 手書きでちょっとしたものをサラッとかけるようになり、実用性もかなり高い己書。あなたもはじめてみませんか。 兼子孝子さん 日本己書道場公認 上席師範 楽輝己書道場 代表 090-1388-4716 オンライン幸座も受付中!! Facebook Instagram むしゃなび掲載ページはこちら ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2021年)

むしゃなび編集部

0

Shinji