心の伊達市民 第一号

人はなぜπ(パイ)を計算し続けるのか?

ブログ閉鎖中の話題(2017年1月27日)

最近の私が一番恐れていることは「ボケ」である。

その兆候は以前からある。「忘れっぽくなった」が代表例である。

仕方ないから、何でも手帳に書き込んでおく。

出掛ける時は「メモ帳に用事を書いておく」など防御策は取っているが、それでも忘れる。

築地本願寺「銀座サロン」の講座紹介。

頭を使い続ければボケを遅らせられると思い読書をしたり、ブログを書いたりしている。

それでも足りないと思い、ある日に勉強に出掛けた。

私が菩提寺としている築地本願寺の銀座サロンで、非常に興味を引く講座があった。

それは「人はなぜπを計算し続けるのか?」という講座だった。

桜井 進講師(なかなか男前である)

行ってみたら、この講座は仏教とは全く関係ない話で、純粋に数学の話だった。

講師はサイエンス・ナビゲーターという聞いたこともない職業の桜井 進氏で、どんな話をするのか興味津々だった。しかし受講生は男性が2人、女性が3人しかいなかった。

銀座サロンには5人しか受講者がいなかった。(受講費は1000円)

桜井氏は言う。「我々は昔から数学に囲まれて生活している」、「数学嫌いを作り出しているのは教育が間違っている」、「いきなり数式なんか教えるが、数学とは何かを最初に教えるべきだ」と熱く語っていた。

そして世界に数学が生まれた歴史から教えてくれた。

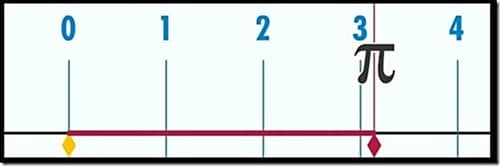

「π」の概念。

人間の祖先はアフリカで生まれ、そこから世界に広がって行った。

「なぜか?」・・・その答えは「人は天気が良いと出掛けたくなる」からである。

出掛けるためには地図と時間が必要で、そこから数学が起きたのだそうだ。

現在でも我々が天気の良い日に出掛けたくなるのは、そのDNAを持っているからだと桜井氏は言っていた。

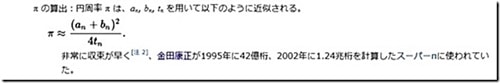

金田康正氏の方程式。(1.24兆桁まで計算した)

1789年にフランスが距離と時間を決めたのだが、それを世界中で今でも使っている。

「1秒」は地球の自転周期の86400分の1,「1メートル」は子午線の長さの4000万分の1、1キログラムは1000立方センチメートルの重さなどである。

そんな歴史を易しく解説して、次に「π(パイ)」の話になる。

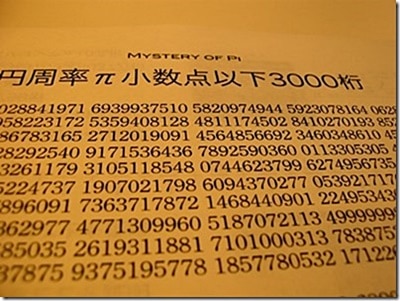

πの数字が無限に続く。

日本は昔から世界有数の数学大国だそうで、日本で最初にπの計算をしたのは松村茂清という人で、1647年に和算方式で発表している。その後も世界のπの研究には日本人が多く登場しているそうだ。

こういう話を延々と休み時間も無く、情熱的に2時間も話した。

数学の話で2時間も飽きさせない話術と、その人柄に惚れ込んで2月の講座も申し込んだのである。

銀座松屋のショーウィンドー。

(おまけの話)

私はこんなブログを書き続けているが、実は私は理系の大学を卒業し、社会に出てからは工業一筋の人生だった。でも数字は強かったが、数学はあまり得意じゃなかった。

今回の講演会を聞いて、「こんな先生に出会えたら、数学が好きになっただろう」と本心から思った。

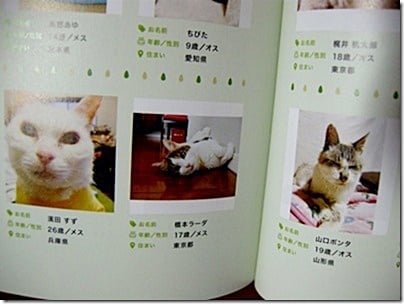

ペットフード会社の「ご長寿ペット・フォトコンテスト」にラーちゃんが応募した。

中学生の時に円周の計算式で「円周=2×半径×円周率」、即ち2ΠRというのを習った。

また「円の面積=円周率×半径の二乗」、即ちΠR2というのも習った。

二次方程式、サイン、コサインなんて小難しいのも習ったが、全て忘れた。小学生の時には足し算、引き算、掛け算、割り算というのを習った。

社会人になって気が付いた。小学校で習った加減乗除しか社会で必要でなかったのである。

私は可愛いと思うのだが、上位3賞には入選しなかった。(真ん中の写真)

丸いものの面積を求めるには、どうしてもπ(パイ)が必要になる。

πという考えが発生したのは、今から4000年も前というから驚きだ。

ピラミッドにもπの考え方が使われているそうだ。

そんな話を2時間も聞いて、最後に桜井氏は「πとは真実の詩である」で締め括った。

久し振りに面白い話を聞き、これでボケの進行も止まったと思う。

特別賞で送られて来た「クオカード」2枚(1000円分)。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

-

07/07(月) 写真で見る東京(112)・・・月島もんじゃ通り

-

07/09(水) 東京モダン建築さんぽ(1)・・・佃・銀座

-

07/08(火) 写真で見る東京(113)・・・・兜町を探索

イベント

「ブログ」カテゴリーのおすすめ記事

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/04/23(水) 今日のメインはユーリンチーです!

観月旅館

0

-

2025/04/19(土) 最近、気に入らないこと

心の伊達市民 第一号

0

1

-

2025/05/23(金) 今日のメインは国産豚肉のラーメンサラダです!

観月旅館

0

-

2025/06/14(土) 騙す人と、騙される人

ブログに関する

特集記事

-

ブレない自然体な人 “ 須藤建設 株式会社/ SUDOホーム“ 4代目代表取締役社長 須藤正之氏に出会った

冒頭からなんですが…。 筆者、須藤正之氏に惚れました。 正之氏の未来への愛溢れる想いに触れ、とても清々しく温かい気持ちにさせていただいた取材でした。 正之さんの生い立ち 正之さんは1973年 北海道豊浦町で生まれました。 豊浦町は、須藤建設(株)の創業者 須藤幸次郎氏が1918年に会社を興したところです。 ↑宮大工だった幸次郎氏、豊浦神社の建築がきっかけで、山形県から豊浦町(当時は豊浦村)に移り住みました。当時は家具も手がけていたそうです。 生まれた家は、会社の資材センターの敷地内にありました。 「子供の頃の自分にとっては、“ そこにある “ 木端や釘などが格好の遊び道具でした。 友達や兄弟(弟二人)たちと秘密基地を作ってよく遊んだものです。今思えばかなり危険な場所だったのですが、資材センターという子供にとっては危険地帯で遊ぶことで、加減を知り、安全を学んだのだと思います。同時に、「そこにあるもので工夫して遊ぶ」ということを学びました。」 正之さんにとって、器としての家への想いとは? 「昔の家なのでとにかく寒かったです。 中学までは生まれた家で過ごし、高校からは札幌の寮に入りました。大学は東京へ。そして大学卒業後、札幌で勤めた時にアパートに住みました。この時、建材アレルギーで大変辛い思いをしました。 色々な土地の色々な家に住む中で、家は環境や気候や何より住む人に合ったものであるべきだと思うようになりました。 家に住むということを日々当たり前に暮らしていますが、引っ越しを繰り返す中で「住」の大切さを肌で感じるようになりました。 」 生まれた時の住環境に始まり、周りの大人たちの仕事ぶりを見ていたこと、色々な家に住んだこと、そんな経験から「住」に関わる仕事への擦り込みがされていったと思うとも話してくださいました。 須藤建設株式会社の住宅部門SUDOホームの企業コンセプト「土地が家を決め、人でいえが決まる。」 正之さんの経験談から発する「住」への想いは、まさに企業コンセプトにリンクするお話でした。 「北海道の地を見つめ、ここで暮らす人々を見つめて、この風土にふさわしい住まいを追求する」 この信念は、外観へのこだわりにも繋がります。 「家はそこにずっとありつづけるものです。 ですから、自然も含めた周辺環境に溶け込み、トータルで存在するものでなければならないと思っています。」 実は筆者の家の近くにもSUDOホーム作の家があります。 やはり、周りに馴染みながらもとても存在感があり、外観的にも素敵で住みたくなる佇まいです。 本当にお話の通り♡ 正之さんにとって自然とは? 「自然も含めた周辺環境」のお話が出たところで、こんな質問をさせていただきました。 「私は豊浦に生まれたわけですが、あそこは海があり川があり山がある自然豊かなところです。 札幌や東京にも住みましたが、自分の中では住むのも仕事も自然豊かな北海道だと思っていました。 アトピー体質ということもあり、自然に囲まれているとストレスがないですし、人間らしくいられます。 自然の中で遊ぶ経験が少ないと、人間力が退化してしまうのではないかという危惧を持っています。 そういう意味では今の子供たちが心配です。 人間にとってどんなに知識や技術が発達しても自然には勝てません。 産業革命以降、人間は自然を犠牲にして生きてきました。 もしかしたらすでに手遅れかもしれませんが、それを食い止めるために何かしないと心配で子どもも作れません。 環境を未来へバトンタッチするためにも、できることを何かしないと。地球を大切にしないと…。」 ご自分を “ 話し下手 “とおっしゃる正之さんは、丁寧に言葉を選びながら、自分に言い聞かせるように、そして心でお話しされているのが分かる語り口調でお話ししてくださいました。 筆者は、ここまでのところで文章には表現はしませんでしたが、何度も子どもたちへの想いを語る正之さん。 本当に未来の子どもたちのことが心配で仕方がないご様子でした。 須藤建設株式会社の住宅部門SUDOホームの取り組み〜子どもたちと自然に向けて 実は、初めて須藤社長にお会いしたのは、3年前のことでした。 「植樹会に集まったお子様向けに何か自然体験プログラムを行なってほしい」というご依頼をいただき実施した時のことです。 ↑2019年10月の植樹会・昼食のあとの自然体験プログラム風景 このようなスタイルで植樹会を行うようになったのは、「使わせていただいた分だけ、木を植えて地球に返していきたい。 子どもたちにこの森で自然に触れ合う時間を作りたい。」という正之さんの想いからでした。 「もちろん、木が大きくなるのには時間もかかります。 すぐに元に戻るわけではありません。 でもECOへの取り組みは ” 1人の100歩より、100人の1歩 “ を座右の銘に、取り組みたいと思っています。」 植える樹種も様々です。 トドマツ・アカエゾマツ・イタヤカエデ・ヤチダモ・エゾヤマザクラ・シラカバetc.という風に北海道に馴染んだものを専門家のアドバイスを受けて選んでいます。 これらをオーナーの皆様に植えていただき、ジンギスカンを囲んでいただき、自然体験をしていただくという内容です。 ここでの体験が、子どもたちに擦り込まれて自然に親しみを持ち、木に親しみを持ち、木で作られたものへの愛着、家への愛着が湧くようになるのだと思います。 さらに今後に向けてこんな構想もあるそうです。 「今後、少子化と人口減少は止まることなく続き、DXは進化していきます。でも、子どもたちにはAIにはできない” 物づくりの楽しさ “ を知ってほしいと思っています。 ですので、家づくりの技術を知る子ども向け体験会の実施計画を持っています。 そして将来、職業の選択肢に建築業を入れてほしいとも考えています。 話で聞いたり本で読むよりも、体験に勝るものはないです。 」 お話を伺いながら、正之さんの幼少期のエピソードを思い出していました。 この構想のベースはきっと、資材センターでの秘密基地つくりなのでしょう。 ↑「彩り豊かな風」とは子どもたちのことだそうです。 ↑須藤正之氏が青年会議所の理事長だった頃に書いたものです。 2012年ですから、まだSDGsが叫ばれる前ですね。 ところでご趣味はなんですか? ↑お気に入りのロードバイク 「三つあります。 一つ目はお気に入りのロードバイクで走ることです。5年くらい前に始め、コロナ禍では3つの密を気にする必要がないため洞爺湖一周などして走っています。自然の中、心地よい運動にもなっています。二つ目は3~4年前に始めた硬式テニスです。 伊達テニス協会主催の初心者教室から始めて続けています。 三つ目はバイオリン(あまりできてないから恥ずかしいのでフォントを小さくとのご要望で… ^^;)です。」 ↑洞爺湖一周の時の一コマ。 どれも友達から誘われたのがきっかけだそうです。 「どんなことでも取り敢えずやってみる!というのがモットーです。 それは全てのことにおいてそうです。 固定概念に囚われて、食わず嫌いをすると世界を狭めてしまいもったいないと思っています。 どんなことでも楽しめてどんなことでも無駄はないと思えるのは自分の良いところかもしれません。 それに何より人の輪が広がるのが嬉しく楽しいです。 」 ところが、一方でこんな風にご自分を評価されていました。 「もしかしたら自分がないのかもしれません。 自分が話すより聞く方が好きですし。 人と交わることで常に変化している自分を感じたりもします。 いわば細胞分裂を繰り返すアメーバみたいなものです。 それと、” 苦労は買ってでもしろ “という言葉がありますよね。 いつも自己変革を起こしていたいのだと思います。 でも同時に、人から頼られる存在でありたい、人の助けになりたいという欲求もあります。 」 こんなにも偉ぶらず、苦労話を一切せず、飾らず、自然体でご自身を語られる企業トップの方って、ほとんど出会ったことがない気がします。 すっかりファンになってしまった筆者です。 とことん謙虚でニュートラルな方です。 最後に、読者の方に向けて何か伝えたいことはありますか? 「困った時こそ手と手を取り合い力を出し合っていきたいですが、今は手と手を取り合えない状況ですね。でも、こんな時こそ人への思いやりを忘れずにいたいと思います。 一人一人が、人と人との関わりを大切にすれば、温かい世の中になると思っています。 他者を大切に思う心を忘れずにいようと思っています。 会社のことについては、山形から移住した初代から始まり100年以上存在してこられたのは、たくさんのお客様に受け入れていただいたお陰です。 この先も皆様に必要とされる会社であり続けるよう努力したいと思います。 」 北の地を愛し。 そこに暮らす人を愛し。 未来の子どもたちを愛し。 家つくりを愛する。 須藤建設株式会社/SUDOホーム 代表取締役社長 須藤正之氏は、ニュートラルだけれどブレのない、愛溢れる人でした。 今回の取材は須藤建設株式会社/SUDOホーム 代表取締役社長、そして個人としての須藤正之氏をクローズアップしました。 会社の詳しい情報はこちらを是非ご覧ください。 https://sudo-group.com 各種取り組みや、家作りへのこだわりなどが分かりやすく詳しく掲載されています。 ホームページをご覧になれば、皆様もきっと、家を建てたくなると思います。 ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2022年)

Rietty

0

-

川のほとりの癒しのお花屋さん “青葉“

こちらは気門別川のほとりにあるお花屋さん「青葉」さんです。 20年前から変わらぬ可愛らしい笑顔で店主の知子さんが迎えてくださいました。 今の場所に引っ越されて8年目。 2001年にオープンされた時は山下町にお店を構えていらっしゃいました。 その時はまだお勤めをされていたので、そのお休みを利用し、土日のみの営業だったと言います。 素敵なランプは、おそらく洞爺湖のglaglaさんの作品。 「若かったからできました。」と、当時を振り返る知子さん。 でも、それだけではない起業への強い想いを感じました。 同時に、ものすごい努力だったのだろうと想像します。 壁をさり気なく飾りたい方に~ 人気の多肉植物や、可愛らしい花瓶も並びます。 「お花屋さんというお仕事は、実は子供の頃からの夢ではなかった。」というお話しには驚きました。 一旦は札幌で就職をなさった知子さんは、一念発起してお花を学ぶ学校へ通い始めました。 「その時もなんとなく花かな~という程度だった。」と。 学校卒業後は、お花屋さんに就職。 3年間の実践的な修行が始まりました。 初めはそれほど強い思いでお花の道に入られたのではない知子さんが、とても厳しいお花の仕事を経験されてからどんどんのめり込んでいったというストーリーが、私にはとても興味深く聞こえました。 「今日はお花が少なくて…。」 とおっしゃった知子さん。 お互いを引き立て合う様なラインナップで素敵です! きっと、3年間は自分自身の本気を試す期間だったのだと思います。 もちろん、知子さんは本気でした。 というより、どんどん本気度が増していきました。 だからこそ、お勤めがあるにもかかわらず、お休みの日にお花屋さんになるという大胆行動を起こされたのだと思います。 窓の向こうには川が流れています。 右端が空いているのは筆者が連れて帰ったからです ^^ ハンショウヅルという植物を購入しました。 「川が好きだからこの場所を選んだ。」とおっしゃる知子さん。 “青葉”の店名の由来も尋ねてみました。 「洞爺湖畔の仲洞爺あたりの道が大好きなのです。 木のトンネルが続いていて、そこからの木漏れ日を感じたり木々の隙間から見える洞爺湖の水に癒されたり。 だから、緑にまつわる名前にしたかったのです。」 なるほど~! あの道をイメージしてのお名前だったのですね! とっても納得してしまいました。 そんな理由もあって、“青葉”さんでは、お花はもちろんですが枝物やグリーン系のラインナップに力を入れていらっしゃるのだそうです。 確かに、店内はカラフルというよりも緑色が多いです。 いかにも、緑のトンネルがお好きな知子さんらしい♡ 緑好きなお客様にもとても喜ばれているそうです。 これは、“青葉“さんならではの大きな特色ですね。 面白い植物も並びます。 育て方も相談に乗ってくれます。 シダ類! 涼しげです。 そして。 「“コロナ禍なので、おうち時間を明るく過ごしたい“ とお花を買いに来てくださる方が実は増えているのです。 そのお気持ちが本当に嬉しいです♡」 という素敵なお話も飛び出しました。 「ゆくゆくは、アンティーク雑貨と植物を組み合わせた商品も作っていきたい。」 と、今後への想いも語ってくださいました。 アンティーク好きとしては本当に楽しみです。 最後にこのお店を通して、皆様にお伝えしたいメッセージはありますか? とお尋ねしました。 「こんな時だからこそ、植物の癒しの力を感じていただきたくて、気軽に入れる雰囲気作りを心がけています。 雑貨も置いていますので、お気軽にご入店いただけたら嬉しいです。 そして販売するだけでなく、アフターケアのことなどお花の相談所的な感じでいろいろご相談いただけたら嬉しいです。」 取材時もちょうど、お花の寄せ植え相談に訪れたお客様がいらっしゃっていました。 大滝の方の手作り葉書です。 ハンドメイド作家さんの作品も並びます。 どの花よりも輝いていた知子さんの笑顔でしたが、とっても恥ずかしがり屋さんなので写真はパスでした ^^ 実は、筆者が最後に気づいたことがありました。 それは、”青葉”さんの心地良さは、自然の中にいる状態に近い雰囲気だからだということ。 きっと、自然好きなオーナーの知子さん・植物たち・店舗・雑貨全てが作る空気感なのでしょうね。 川のほとりの “青葉“さんは、全てが癒しの空間でした。 青葉 住所 伊達市錦町15-2 電話/Fax 0142-21-1112 Open. 10:00~18:00 Close. 月曜日 http://aoba-flower.exblog.jp ※配達で不在の場合もあります。お出かけ前にはお電話でお確かめください。 ※ 記事の内容は取材時の情報に基づいています。(取材2021年)

Rietty

0

-

終わりなき研究をしつづけるために〜谷藤貴昭さんの『チョコレート研究室』

店を継ぐ決意とチョコレート ごはん処「たにふじ」は室蘭の有名な老舗です。 主力商材は仕出し弁当。 もちろん、店内でお食事をすることも出来ます。 さて、北見のパティスリーで8年間パティシエとして活躍をされていた谷藤貴昭さんは、2021年9月にお父様が営む「たにふじ」を継ぐ決意をして帰郷されました。 今回は、ごはん処「たにふじ」の三代目 谷藤貴昭さんを取材させていただきました。 ただし、お話を伺ったのは和食の料理人としてではなく、bean to barを手掛けるパティシエとしてでした。 そう、貴昭さんは「たにふじ」を継ぐ決心だけではなく、チョコレート研究室を室蘭に立ち上げるために帰郷したのでした。 挑戦したかったチョコレートは、カカオ豆からチョコレートまでを一貫して手掛ける製法のbean to barチョコレート。 様々な産地から原料を仕入れ、カカオ豆という原点からオリジナルのチョコレートを製造されています。 オリジナルチョコレートとの出会い 高校卒業後調理師専門学校に進学した貴昭さんは、在学二年間のうち一年間は調理の勉強を、一年間は製菓の勉強をしました。 そして、卒業後は北見のパティスリーに就職、持ち前のコツコツ気質が徐々に頭角を現わし、1年に1度開催される国内最大規模の洋菓子コンクール「ジャパン・ケーキショー東京」では、銅賞の受賞するほどにパティシエとしての腕をあげていきました。 ところが、順調にスキルを磨いていた頃、コロナが蔓延し始めました。 「今年もコンテストで頑張ろう!と思っていた矢先のことでした。全精力を注ぎたいと考えていたのですがエントリーは叶いませんでした…。でもその時、そのエネルギーをお菓子に関わる何か未知のことに向けたい!!と、気持ちを切り替えることにしました。それがチョコレートでした。」 コロナだからと凹まず、エネルギー転換をする。 全てのことにおいて、その転換が出来た人が成功を手にしているような気がしています。 「当時お世話になっていたパティスリーのオーナーシェフが、フランスのチョコレートメーカー『カカオバリー』が行なっていた、オリジナルチョコレートを作れるサービスシステム(オ・ル・ノワール)の提供を受けていらっしゃいました。そして、店独自のチョコレートを作っておられたことに強く影響を受け、チョコレートに大きな興味を持つようになりました。」 それは、パティシエとして扱う素材の一つ、チョコレートが特別なものに見えた瞬間でした。 けれども貴昭さんは、オーナーの真似に止まりませんでした。 自分のオリジナルチョコレートを作りたい! 「カカオ豆からチョコレートを作るbean to barに挑戦しよう!」 そう考えた貴昭さんは、” 将来は親の店を継ぎたいこと “ “ どうしてもbean to barに挑戦したいこと “ をオーナーシェフに相談をしました。 すると、理解をしてくれたオーナーシェフは、店の厨房を貸してくれ、同時経営をしていたカフェの一角で販売することを認めてくれました。 こうして夢への第一歩を歩き出した貴昭さんは、オリジナルチョコレートのブランド名を「チョコレート研究室」としました。 「ところで、なぜ、『研究室』と名付けたのですか?」 「カカオ豆からチョコレートへと加工する『bean to bar チョコレート』に挑戦したいと思ったものの、当時はそのやり方を全く知りませんでした。そこで『bean to bar チョコレート』の数少ない実践者(全国でも少ない)に教えていただいたり、独学をするなどして工程を習得していきました。同時に『チョコレート検定』にもチャレンジをしてカカオ豆の知識はもちろん、チョコレートの歴史なども学びました。カカオ豆の香りや味わいは、産地によって全く違います。それが、焙煎具合や洗練時間、副材料によって複雑に混ざり合った結果、芳醇な香りを作り出すことができます。学んでも学んでも、本当に奥が深い世界で、日々研究をし続けなければなりません。だから研究室にしました。」 なるほど…。 地道な努力を続けようとする、貴昭さんの決意の現れなのですね。 「たにふじ」に工場を作る! さて、帰郷した貴昭さんでしたが、「たにふじ」には製菓スペースがありませんでした。 保健所の許可を得るためには、料理をする厨房とは別に工場を作らなければなりません。 そこで、ご両親の許可を得て、亡くなった御祖父様の寝室を工場にさせてもらうことにした昭貴さんは、2022年4月、クラウドファンディングで資金を集めることにしました。 そして見事に資金集めに成功。 元寝室が、念願の工場に生まれ変わりました。 「室蘭にオープンされて5ヶ月ですね。チョコレート研究室を通して皆様に伝えたいことがあれば聞かせていただけますか?」 「実は、現在日本に入ってきているカカオ豆の産地はそのほとんどがガーナ産なのですが、カカオ豆は産地によって香りやテクスチャーが全く異なるのです。その違いを含めてチョコレートや産地に興味を持っていただけたら嬉しいです。それと、カカオ豆農場で働く人々の労働環境などを考えて、可能な限り正当な取引をしようとすると実はとても高価であることに気づきます。そういうことも含めて、チョコレートについての認識を新たにしていただき、チョコレート研究室を通してチョコレートの価値を上げていきたいと考えています。」 取材させていただき、チョコレートの社会問題をも含めたその深い歴史と、魔力とも言える魅力に満ちたbean to barに惹き込まれました。 そして、bean to barに取り憑かれた貴昭さんが、コツコツとひたむきにチョコレートと向き合う姿に、原点を知る人の真の魂を見た気がしました。 本物との出会いに感謝しながら、ショコラとコーヒーのジュレを堪能させていただきました。 ―チョコレート研究室情報― ※ 公開初日に「貴昭さん」のお名前を間違えて公開してしまいました。誠に申し訳ございませんでした。

Rietty

0

-

【あの人に会いに】納得いくまで突き進む [あいなさん / 壮瞥]

『臥薪嘗胆』 ―目的を遂げるために苦心し、努力を重ねること。 「曲がったことが嫌い。 筋を通して生きるって言う事と、 根拠のない自信はどこかにある ってスタイルで生きてきたかも」 【あの人に会いに】vol.4 今回は、『美容室AINA.』こと あいなさんにフィーチャーします。 美容師で、東京のど真ん中へ あいなさんは壮瞥町出身。中学生の頃には既に美容師になることを決めていました。「子どもの頃から髪をアレンジするのが好きでした。美容師になるなら東京!と、もう東京しか見えていなかった」 高校卒業後、東京の美容専門学校に進学。卒業後に短期間メイクの学校に通った後、銀座の美容室に就職します。場所柄、メインとなる業務は夜職のママたちのヘアセット。しかし、あいなさんには目指していたところが別にありました。 「憧れていた有名な美容室が、原宿にありまして……」 何事も中途半端が嫌いで、せっかくやるなら一番いいところまで行きたい、という気持ちが強いあいなさん。東京まで出てきたなら、美容師になったなら、”ここまで行きたい” そう思うところがありました。 「その頃の流行がビビットカラー。髪の毛しましまにしたりとか、オレンジ・金・緑って3~4色いれたり、刈り上げたりとか。そんなデザインが好きだったし、その人たちと働きたいなって」 憧れていたものの、ほとんどが新卒採用のみの業界。しかしある時、その憧れの美容室で中途採用枠が出たのです。 「働いていた銀座のお店の先輩が、『あんたなら受かると思うよ』って背中を押してくれたの」 先輩の一言が支えとなり、採用試験を受けることを決意。面接のたびに毎回ヘアスタイルを変えるなど、努力とアピールを惜しみませんでした。 その結果、たった2名の枠で採用!めでたし……かと思いきや、”中途半端が嫌い”なあいなさん、この狭き門の合格を勝ち取ってもなお上を見ていました。配属が決まった店舗では納得できず、一番の有名店である原宿店で働きたい!と入社直後から直談判します。 「今思えば本当にただ生意気……普通はあり得ない、ダメなんですよ、そんなの。でも、ど~しても、ここでは気が済まない!と猛アピールして。憧れのスタイリストが在籍する原宿店に行きたい!と」 その熱意が伝わり、なんと入社後たった3ヶ月で原宿店へ異動が叶います。一流スタイリストはもちろん、アシスタントですらファッション誌に載る人が沢山いるようなお店です。 「下積みですね、がむしゃらに練習してた。仕事終わってから練習して、練習後にモデルハントして(街中で自分のスタイリング練習のためのモデルを探す)、レッスンノート書いて、デッサンして、って寝る暇なく」 結果として、アシスタントの中でも一握りの人しか就くことができない、トップスタイリストのアシスタントにまで辿り着きます。 「おかげさまで、全部見させてもらいました。ファッション誌の撮影現場とか、早朝から撮影の下準備させてもらったり……」 業界の第一線でアシスタントとしての全てを経験することができました。その後ジュニアスタイリストになり、このまま順調に美容師の道を進むかと思いますが……ここで驚きの方向転換に至ります。 諦めきれず、歌の舞台へ 「歌も諦められなくて」 実は、子どもの頃から歌が大好きだったあいなさん。歌の道を進む事を決意します。 「みんなと歌いに行くと楽しくて、やっぱり歌でステージに立ちたいなって」 ここでも、やるならいいところまで行きたい。歌をやると決めたなら、芸能事務所に入るところを目指します。 とはいえ東京で音楽をやっていたわけではなく、ゼロからのスタートでした。 「はじめは仲間探しから。音楽スタジオに行って掲示板のビラを見て……スマホも無い時代だから!!男性ボーカル希望って書いてあるバンドにまで電話して、まず一回練習入らせてくださいって。そうしたら女性だけど気に入ってくれたんだよね」 音楽の好みや雰囲気が合っていたロックバンドに加入し、そこで長く歌っていくこととなります。 お昼は美容師、夜は夜職の方々のヘアメイクに戻り、そして時折ライブハウスでライブをする生活を送りました。活動を続けるうちに事務所からオーディションの話も来ましたが、バンドに愛着があったあいなさんは、ボーカルのみのオーディションを受けられなかったと言います。「このバンドで音楽をやっていたい」と、活動を続けました。 地元・壮瞥で繋ぐ、ご縁の美容室 精力的に音楽活動を続けていきましたが、ハードな生活に不摂生。とうとう身体を壊してしまい、音楽の道は夢半ばで終わりを迎えます。 療養のため一度北海道に帰るも、再び東京に戻ったあいなさん。そしてご縁があり、30歳のときに出産。転機は子どもが2歳になるとき。シングルマザーとなり、壮瞥町に戻ることを決めました。 「東京に居たいと思っていたけど、ひとりで育てるには厳しくて……選択肢が無かった」 あいなさんのご実家は壮瞥町。祖父の代から商店を営んでいました。もちろん、町での知名度はバッチリです。 「育った環境上知っている人も多いから、肩身狭く感じていたというか……。周りの目があるから、娘としてもママとしても、ちゃんとしなきゃ、みたいな。自由にいられないなと」 窮屈さを感じていたあいなさんが、壮瞥町をまた好きになっていけたのは、人との出会いが大きかったと言います。 「本当に、ママ友と、この美容室のゆみさんとの出逢いだね。この方達がいなければ、壮瞥ではやっていけなかった」 美容室AINAとしてオープンした今の美容室は、元はゆみさんという別の美容師さんが営んでいたお店でした。あいなさんは壮瞥に帰って来てから、ゆみさんの美容室に通っていたそうです。 「ゆみさんは、子ども共々お世話になった人」 大切な人からのバトンを繋ぎ、生まれ故郷の壮瞥町でお店を開くこととなりました。 「洞爺湖が好きで、温泉街でお店を開きたいと思っていて……まさか壮瞥でお店をやるとは思ってもみなかった。でも、ゆみさんへの想いとご縁でここで始めて、本当にたくさんの人からずっと応援してもらっているなって」 お店のオープン時には沢山のお花が届き、多くの人に支えられていることを実感したそうです。お店のインスタグラムには感謝の言葉がずらりと綴られています。 これからは”健康” のことを伝えていきたい 2024年3月に無事にお店をオープンしたばかりですが、今後はどんな展望があるのでしょうか。 「自分自身、身体を壊したことから健康オタクで。東京の時だけでなく、北海道に帰って来てからも身体に出て。骨盤が痛くて眠れなかったりとか。自分の身体の不調は、息子にも悪影響。本当にボロボロで……40歳まで生きられないかも、そしたら息子はどうしようとか、ずっと不安に思っていた」 今のエネルギッシュなあいなさんからはとても想像ができませんが、疲れが取れない、アレルギー、痛みからの不眠、等々……様々な身体の問題に悩んできたそうです。ヨガ、体操、骨盤矯正、とにかく端から端まで色々なものを試し、最終的に辿り着いたのは『栄養学』。独学で勉強、更にオンラインで先生と学んでいるそう。今後はしんどそうな悩める女性を助けていきたいと考えているそうです。 「中途半端が嫌いと言いつつ、方向転換してきているから中途半端になっていたと思うこともあるし……自分に自信が持てなかったときもある。けど、その時その時でがむしゃらにやってきたから、全て無駄にはならずに今に繋がっていると思う」 美容師も、歌の道も、本気で全力で突き進んだからこそ辿り着いた”今”のあいなさん。 悩める女性の皆さんは特に、パワフルなあいなさんにぜひ一度会いに行ってみてください! 美容室は壮瞥町役場 山美湖 の目の前というわかりやすい立地!美容室のご予約は電話とインスタグラムのDMで受け付けています。 美容室AINA 営業時間:月~金 8:30~18:00 / 土 8:30~17:00 定休 :日曜日&第1・3月曜日 電話 :0142-66-2527 場所 :壮瞥町滝之町284 (壮瞥町役場 山美湖の前)

misaki

0

-

垣根のないコミュニティー作り “ とうや水の駅食堂 TSUDOU ” の未来像

交流の場つくり はじめにお二人がタッグを組み“とうや水の駅食堂 TSUDOU “ をつくりました。 一人目。 運営担当 折原 英明さんは札幌ご出身の46歳。 8年間、フランチャイズの外食産業においてスーパーバイザーとして勤めていました。 そして二人目。 店長 石塚 誠さんは伊達ご出身の44歳。 23年間、洋食の調理を経験されていました。 さて、始まった“ TSUDOU “ の未来をお二人はどのように想い描いているのでしょうか? 今回は、洞爺水の駅に5月6日に新規オープンされた“ TSUDOU “の運営担当 折原さんにお話を伺いました。 実は以前、こちらの場所には人気のうどん屋さんが入っていました。 ところが、そのお店が昨年閉店した後、2022年2月に新しい飲食店の公募がありました。 その際、5件の応募があった中、とうや水の駅食堂TSUDOUの企画が採用されました。 折原さん 「TSUDOU=集う 場として、あるいはコミュニティーの場として、人と人との交流の場として、“いつも開いていること” “いつも人が居ること” を大切にする場所づくりをしようと考えました。 その場の入口を『食堂』という形にしたのです。」 ↑注文カウンターは廃材を利用して作られています 移住を決意 筆者 「なるほど。ところで札幌ご出身ですよね。移住のきっかけは何ですか?」 お子様が小学校入学のタイミングで移住を決意されたということで、その背景を話していただきました。 折原さん 「札幌に住んでいた頃から、湖が近くて景観も良く、あくせくしていない旧洞爺村が気に入って、8~9年間くらいよく遊びに来ていました。子どもも連れてきていたのですが、湖畔の商店のお子さんと一緒に遊んでもらったりして、子どもの方がこの地域に早く馴染んでいました。大人たちも良く声がけをしてくれましたし、面倒もみてくれましたし。まさに昭和の子育てのような雰囲気でした。年代問わず、地域で子育てをしているような…そんな様子を見ていて、子育てするのにもここは良い環境だなあと感じるようになりました。それが移住の決め手です。」 このお話には筆者自身の思い出と重なり、とても懐かしい気持ちになりました。 自然も豊かなここがそういう地域ならば、確かに子育てには最適です。 ↑いつも温かく迎えてくれる洞爺湖 ↑お子様連れもWelcome! 筆者 「なるほど。では、初めからここで飲食業をしたいと考えて移住して来られたのですか?」 ↑お子様用オムライス。喜びそうです ↑シンプルさに安心感を覚えるカレーライス ↑伊達大矢ミートさんの黄金豚を使ったカツ丼 折原さん 「はい。飲食業に携わりたいと考えていました。この業界に長くいましたので、ノウハウは持っていました。それに自分が観光客としてここに来ていた頃、食事をするところを探すのに結構苦労しました。冬季休業してしまうお店も多いですし。ですので、ランチ難民を出さない地域にしたいとも考えました。」 ご自身の経験からこの地を選び、ご自身の経験から食堂のスタイルを決めました。 言ってみれば、約9年間のモニター結果から考えられた形ということになります。 まさにスーパーバイザーとしてのご経験が活きています。 ↑ホタテ漆喰を塗り、リノベした壁 TSUDOUへの想い さて、取材に伺った時はまだ店内が未完成の状態でした。 私ならきっと、あまりお客様には見せたくないと思う店内の姿がそこにはありました。 例えば壁。 ホタテ漆喰で塗られていましたが、まだ塗り残した面が多くあります。 テーブルも作成途中でした。 その理由の一つには、企画が採択されてからOPENまでの準備期間が1ヶ月そこそこだったということがあります。 でも折原さんは動じていませんでした。 “ TSUDOU “という場が徐々に変化していく姿も楽しんでほしいという想いがあったからです。 こちらのロゴマークをご覧ください。 とても余白の多い、シンプルすぎるように見えるデザインです。 でも、ちゃんと意味がありました。 「デザインの余白は、ここに集う人々が自由に描いてほしいと思っています。 地域の方はもちろん、観光で訪れた方にも、パブリックの場として誰もが気軽に入られる場でありたいですし、それぞれの想いを大切にしたいと考えています。 そのための入り口として『食堂』という形をとっています。 既住者であっても移住者であっても、子どもであっても高齢者であっても全ての垣根を取り払って融和していく中で、新しいアイディアや交流が生まれ、情報発信基地となり、結果として町に貢献できたら嬉しいです。」 と、折原さん。 ↑水の駅の入り口には車椅子も用意されています ↑いつも人がいる安心感を感じていただくために、施設内が見渡せる位置にテーブルを配置しています。とても開放的な雰囲気。 ↑大きなガラス戸の向こうには洞爺湖がいつも見えます 誰もが構えることなく入ることができる、親しみやすさと安心感がここにはありました。 きっと、“ 目の前に洞爺湖 “ というロケーションも手伝っていることでしょう。 「まずは水の駅をを含めて洞爺地区を盛り上げていきたいです。そのためにも、地域住民・役場・洞爺まちづくり観光協会・洞爺湖町商工会議所・地域の商店などとしっかりタッグを組みたいと考えています。そして、ゆくゆくは洞爺地区だけでなく虻田や温泉も含めて洞爺湖町の活性化に貢献していきたいと思っています。」 ご自身が観光客としてここに訪れていた時、地域の人々に温かく迎えていただいた恩返しをしたいとも話されていました。 食堂のこと ところで、食堂のお話。 筆者 「メニュー構成を教えていただけますか?」 折原さん 「メニューについては奇をてらったものは一つもありません。コンセプトは『洞爺の野菜と丼めし』です。食材については、野菜は洞爺産、肉は伊達の大矢ミートさん、鶏肉は伊達のめぐみ鶏を使用しています。将来的には、洞爺産野菜を使ったサラダプレートや、洞爺湖産のワカサギやヒメマスを使った料理も提供したいと考えています。」 ↑どれも馴染み深いメニュー構成です。メニューを見て料理をイメージできることは大切ですね。 最後に〜 お話を伺っていて筆者が気づいたこと。 それは〜 折原さんは、とてもフレキシブルな考え方をお持ちの方だということでした。 良い意味で頑固ではない方。 そして、全てにおいて『人』という存在を強く意識しておられる方でした。 “ TSUDOU “ という場から生まれる『何か』に大きな期待を寄せつつ、ロゴマークの余白が、訪れる人々の想いで彩られていく未来が楽しみになった筆者でした。 ―TSUDOU 情報― 場 所 洞爺水の駅内 営業日 ・5月中は不定営業 ・4~10月末 10:00~17:00 ・11~3月末 10:00~16:00 定休日 毎月第3木曜日(不定休あり) 詳細はinstagramをご覧ください。 https://instagram.com/toya.tsudou?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Rietty

0