心の伊達市民 第一号

デジタルな生活

最近の私の行動範囲には「デジタル」が氾濫して来た。

高齢者にとっては厄介なことかもしれないが、使い方によっては便利になったと思う。

このブログを書いている道具も、デジタルの代表格のパソコンである。

昔なら便せんに万年筆で書いていたが、それでは多くの人に見てもらえない。

ブログ「むしゃなび」

2021年9月1日に日本政府は「デジタル庁」という組織を立ち上げた。

政府の見解では『新型コロナウィルスの感染状況の把握も補助金などの手続きも遅れが目立ち、「デジタル敗戦」とも呼ばれる状況を打破するための組織です。行政のデジタル化を現場で担うのは民間企業ですし、社会全体のデジタル化が一気に進むかもしれません』

『デジタル庁が発足した背景には日本の省庁や自治体がこれまで個別に情報システムを構築して来たために、それぞれのデータのやり取りがスムーズに行えず、サービス利用者にとっても使い勝手が悪く、結果的にデジタル化が進んでいない状況があります』とある。

「デジタル庁」のホームページ

まあそれは置いておいて、私の身近かの「デジタルな生活」である。

先ずはコロナで取り寄せが増えたので、その支払いのカード決済や銀行振り込みである。

自宅のパソコンから注文する。以前なら電話か手紙だった。

品物が届くと代引きや、振込用紙が同封されていて、それを郵便局で支払っていた。

いま考えると、時間の進みがゆっくりとした長閑な時代だった。

インターネットバンキング(三菱UFJ銀行)

今では銀行へはたまにしか行かなくなり、ネットバンキングを利用している。

しかし毎日の生活では、どうしても現金が必要になる。

そこで1ヶ月に1度は銀行に行って、現金を引き出すことになる。

高齢者がATMを利用すると、銀行の係員が「オレオレ詐欺の振り込みではないか?」という感じで私を見る。「暗証番号は使い廻さないで下さい」と言われているので、番号を忘れてしまうのも厄介だ。

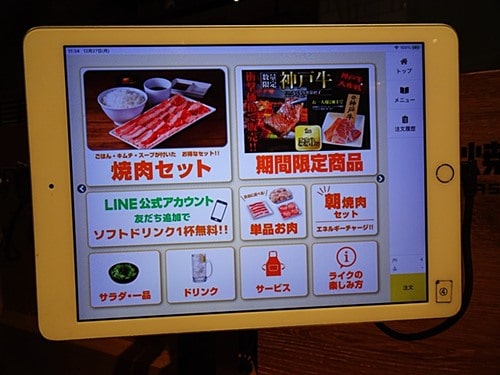

ラーメン「日高屋」の注文画面

次は毎日のランチに行く店でのデジタル化である。

私が行くラーメン屋の「日高屋」はデジタル化が進んでいて、お客は席に座ると目の前の液晶画面にタッチする。そこに現れたメニューから希望の品を選んで、「送信」を押して注文する。

たまに行く新橋の焼き肉屋「LIKE」も同じ方式である。

注文の品が運ばれて来て食べ終ると、伝票をレジに持参して代金を支払う。最後はデジタル化していない。

「焼肉LIKE」の注文画面

近くのコンビニでコーヒーを買ったが、最近はセルフレジが増えているので初めてだと難しい。

レジのところにコーヒーのカードが置いてある。そこからコーヒーの種類を選んで、センサーで読み取らせる。そして画面でカップの大きさを選ぶ。清算の前に「クーポン利用」、「ポイント・カード」、「支払い方法」などを選ぶ。

慣れていないと、かなり戸惑う。支払いが済んだら、コーヒーサーバーのところでカップを選ぶ。

そこで「ホット」か「アイス」か、カップの大きさは大中小で違う。私は分からず支払いは「小」でして、カップの大を取ってしまった。気が付いたが返却はコロナ感染を心配して、そのまま大カップでサーバーでは「小」を押した。

「ローソン」のセルフレジ

マンション1階のスーパーマーケットもセルフレジが増えたが、やり方はコンビニと多くは違わない。

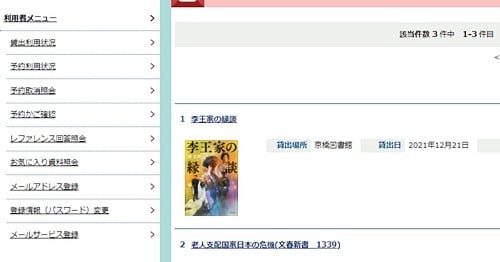

私が良く利用する中央区の図書館でも、デジタル化は進んでいる。

自宅のパソコンで読みたい本を検索して、在庫があれば予約する。

その時に「予約数」が表示されるので、待たされる日数の大まかな感じがつかめる。

自分の番が来ればメールで「用意出来ました」と連絡が来るので引き取りに行くが、棚から自分で取り出してカードで貸し出しを押す。以前にこれをやらなかったら、出口でブザーが鳴り係員が飛んで来た。

中央区図書館のインターネット予約ページ

(おまけの話)

デジタル化が進むと、人と人のつながりが無くなって行く。

新聞にも出ていたが、コロナ騒動でリモートワークが進み、それにより会社員の孤独感が強まったそうだ。

なんでも「効率化」が優先される世の中になり、人の温かみが失われて行くように感じている。

買物も食事も映画も図書館もコンビニも、どこでも口をきかなくても用が足りるようになってしまった。

だからたまに見掛けるが、スーパーのレジで話し込む迷惑な高齢者がいる。きっと寂しいのだろう。

スーパー「マルエツ」のセルフレジ

スーパー「マルエツ」のセルフレジ私の好きな映画館でもデジタル化は進んでいる。

良く行くのは「TOHOシネマ」、「シネスイッチ銀座」、「ヒューマントラスト有楽町」である。

ネットで見たい映画の上映館のHPで、日時、座席を選んでカード支払いをする。

当日は映画館の発券機で、送られて来た番号を液晶画面で押す。

そして発券されたチケットを持って、入口から係員に見せて入場する。

渋谷の「BUNKAMURA」は進んでいて、ネットでQRコードが送られて来るので、それを入場の際に読取り機に当てると入場できる。

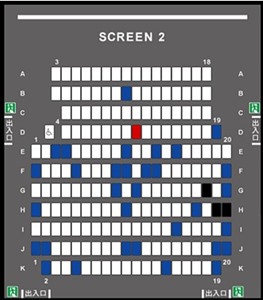

TOHOシネマの座席予約ページ(赤色は私の予約)

デジタルな生活を強いられていると、「アナログ生活も悪くなかった」と思う時がある。

浅草に行くと、昼は「めんまる」でラーメンを食べることが多い。

ここは食券だけが自動販売機で、デジタルとはほど遠い。

ラーメンが出来るとオヤジが呼ぶので、自分で受取り店の外に出てそこにあるテーブルで食べる。

デジタルに囲まれ過ぎた生活の中で、ここに来るとなぜかホッとするのである。

このままデジタル化が進むと、人類は無口になってしまう。

駅の切符自動販売機は導入が早かった。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

-

07/12(土) ベトナムから届いたヤマトの宅急便

-

07/15(火) 東京モダン建築さんぽ(2)・・・新橋

-

07/17(木) 東京モダン建築さんぽ(3)・・・有楽町

-

07/18(金) 写真で見る東京(114)・・・みたままつり

イベント

「ブログ」カテゴリーのおすすめ記事

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/05/28(水) 泉岳寺と高輪ゲートウェイ

心の伊達市民 第一号

0

2

-

2025/03/10(月) 遠くから呼び出された同士の絆

ホテルマンの幸せ

0

ブログに関する

特集記事

-

自分に向き合い「茶〜しばく?」〜” チャシバクINN “ 的暮らし

オーナーの田中陽介さんは京都のご出身。 そして奥様の瑠奈さんは大阪のご出身。 お二人が2018年にオープンしたチャシバクINNは、客室4部屋のご自宅兼宿泊施設です。 只今、4月半ばの2022年度OPENに向けて準備中ですが、実はこの春、田中夫妻にとっての何度目かの大きな転機が訪れます。今回は、そんなチャシバクINNの秘話を陽介さんにお伺いしました。 ↑部屋からは洞爺湖が見えます。 学生時代の4年間、ニュージーランドで暮らした経験をお持ちの陽介さんは、2004年4月、加森観光 ルスツリゾートへの就職を決め、北海道留寿都村に移住して来られました。 ルスツリゾートでは、ベル・フロント・教育旅行営業・予約・レベニューなどのキャリアを積まれていたので、いわば宿泊業のプロフェッショナル。 INNを行うための土台が整っていたとも言えます。 けれども、後に脱サラをされた陽介さんの現在まで道のりは、チャシバクINNまっしぐら!ではありませんでした。 ルスツリゾート勤務時代、今の家に移り住む以前は社宅に暮らしていましたが、2012年より旧洞爺村あたりで家を探し始めました。 「洞爺湖畔には、留寿都に住んでいた頃によくキャンプをしに来ていました。通う毎にどんどん好きになり、湖畔に住みたいと思うようになりました。物件は、静かに湖を眺めるくらしができる洞爺湖北岸のエリアに魅力を感じていたので、このあたりで探していました。留寿都へ通勤するにも便利でしたし。」 そう。 つまり、初めからここで商売をしようと思っていたわけではなかったのです。 「偶然にも、毎日窓から洞爺湖を眺められる中古物件との出会いがあり、2013年10月に移り住みました。けれどもその頃は、インバウンドのお客さまがたくさん訪れていた頃でもありました。ですから、2歳になった息子の寝顔を見てから出勤し、帰宅してまた寝顔を見るという毎日が続いていました。そんな日々に疑問を持つようになっていったのです。」 息子さんが生まれた2011年、この年の3月に東日本大震災は起こりました。 親になった年にこの大震災を体験したことは、田中さんご夫妻の人生観に大きな影響を与えたことは容易に想像できます。 「いつ死ぬかわからない。 明日の命の補償なんてない。」 ということを誰もが痛烈に感じたことと思います。 とは言え。 たとえ考え方の変革は起きたとしても、ほとんどの人が日々の忙しさに埋もれてしまい、なかなか行動変革にまで及ばないことが多いのではないかと思います。 けれども。 田中さんご夫妻は行動を起こしました。 息子さんが4歳になり、幼稚園に上がった年。 2015年6月に、瑠奈さんがドーナツ屋を始めたのです。 材料にもこだわった " 豆乳焼きドーナツ " 『チャシバクドーナツ』の 誕生です。 決め手は瑠奈さんの一言でした。 「家の前にデッキを作ってくれたらドーナツとドリンクを出す店をやりたい。」 「大阪出身の妻は、帰省の際に奈良のお店で目にした光景が、" とてもいいなあ… " と思ったと話していました。そこには、おじいちゃん、おばあちゃん、小さい子どもまで美味しそうにドーナツを食べている姿があったそうです。チャシバクドーナツも、お客さまが湖畔散歩のついでにふらっと立ち寄ってくださったり、近所の子どもたちや親たちがおやつとして買いに来てくれる店にしたいと思ったそうです。」と、陽介さん。 ドーナツは。 ケーキのようにお洒落すぎず。 子どもから大人まで大好きで。 片手にドリンクを持ち、もう一方の手でドーナツを持ち、お散歩しながらでも気取りなく食べられる。 チャシバクドーナツは、原材料にもこだわって作られていますし、揚げてお砂糖をまぶしたものとは違うので、子どもでも、服も手も汚すことなく食べられるというのも良さだなあと、筆者自身が購入したチャシバクドーナツを運転しながら食べた時に感じました ^^; 母目線を感じます。 さて。 オンラインショップも開き、軌道に乗っていたのですが、再び転機が訪れました。 洞爺湖畔に購入した店舗兼自宅(店舗部分は陽介さんによるリノベーション)は、実は元民宿の二階建てでした。 そして、その後のオーナーが改築してアパート経営をしていた際に、2階の4部屋それぞれに風呂場とトイレを設置していました。 そのことは田中夫妻にとっての購入の決め手ではなかったのですが、陽介さんはこの家で宿経営をすることを思い付きました。 「この地域には温泉街と違い宿が少ないです。ですから、ここに宿を作るのは自分の役割かもしれないとも思いました。まさに運命のようなものも感じました。」 悩んだのはその宿のスタイル。 ここに陽介さんのこれまでの生き方が表れてきます。 ・13年間、リゾートホテルの社員としてホテル業の経験を積んだ。 ・ニュージーランドでは、学生的な貧乏旅でバックパッカーズ(日本でいうホステルやゲストハウス)を泊まり歩いた。 「学生時代とサラリーマン時代に様々なタイプの宿を経験したことが原体験となって、自分が好きな旅のスタイルにマッチしたものを作りたいと思いました。」 今のスタイルに行き着いた経緯や想いについては、陽介さんのnote https://note.com/chashibaku_inn/n/ne55019de8408 に詳しく書かれていますので、陽介さんの言葉でご覧くださいね。 陽介さんのお話しを伺っていると、今の暮らし方はなるべくしてなった、導かれてなった、そんな気がしてなりません。 ↑ツインルームです。とても清潔感があります。 さて、ここでもう一度チャシバクドーナツに話を戻します。 2004年に北海道移住。 2009年に結婚し2011年に子どもが生まれる。 2013年洞爺湖畔で中古物件を購入し転居。 2015年チャシバクドーナツを開業。 2017年35歳で会社を退職。そして1年かけてINNスペースをセルフリノベーション。 2018年チャシバクINNをオープン。 と、このように何度も転機を迎えた田中一家でしたが、実は2022年3月末までの営業でチャシバクドーナツが無期限休業となります。 「息子を屋久島の山海留学へと送り出すことにしたからです。それに関連して妻は2拠点生活になりますので、ドーナツ屋を続けることは不可能になりました。もともと、息子が高学年になったら多様な文化や自然、人に触れてほしいという願いから外国へ連れて行きたいと思っていました。ところがこのコロナ禍でそれが叶わぬ夢となってしまいました。もちろん、コロナ禍が落ち着けばいつかはできるかもしれない。でも、出来るだけ子どものうちに体験させてあげたかったのです。ですから気候も含め環境が北海道とは全く異なる屋久島を選びました。」 ↑夏の洞爺湖 チャシバクドーナツのファンはとても多いので、きっと残念に思う方も多いかと想像します。 でも、ファンの方々ならきっと、田中一家の暮らし方や生き方に共感する方が多いと思います。 今後のチャシバクを応援して行きたいですね。 さてさて。 ところで皆様。 「チャシバク」の語源をご存知でしたか? それは〜。 「茶〜しばく?」=お茶しない? なのだそうです。 これって実はコテコテの関西弁。 関西ご出身の田中ご夫妻ならではの発想です。 「ゆっくりお茶でも飲んで休んでいって」 そんな気持ちを込めて「チャシバク」としたのだそうです。 そしてこのロゴマーク。 旅するバクの絵がなんともユニーク。 こうして、様々な経緯で、旅する人々を迎えるチャシバクINNは4月15日(金)に再オープン(現在は休館中)します。 最後にチャシバクINNのコンセプトを伺ってみました。 『洞爺湖畔のいつもの空気をあじわえる、地元の暮らしに近い宿』 「旅には旅人それぞれのいろんな目的があります。旅人がここに泊まる時、ここを住まいとする僕らと同居するかたちとなります。旅人にはチャシバクINNの暮らしの形を体験することで、” あ〜こんな暮らし方もあるんだ “ とか “ こんな働き方があるんだ “ などの気づきを通して、” 自分の暮らしを見つめる “ “ 自分と向き合う “ そんな時間を提供できたらいいなあなんて思っています。 一言で言えば『暮らしのおすそわけ』かな。」 いつまででも眺めていられる美しい洞爺湖。 静かな街。 押し付けがましさを微塵もかんじさせない、優しく人懐こい陽介さんの笑顔。 そして心地よい部屋。 ↑シングルルームです。カバーやシーツなどはリネンを使用しています。壁の色が素敵。 チャシバクINNで過ごす時間は、間違いなく豊かであることを確信した筆者です。 チャシバクINN オーナー 田中陽介 住 所 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町109-1 電話 0142-82-3257 Web site. http://www.chashibaku.com/inn/i/ ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2022年)

Rietty

0

-

-

【あの人に会いに】『認知症カフェ』の認知を上げたい! [ 猪股 薫 さん / 伊達 ]

むしゃなびエリア(胆振・虻田地区)にて 会いに行ってみてほしい、地域を盛り上げる ”人” にフォーカスする企画 【あの人に会いに】 今回は10月から『認知症カフェ』をスタートさせる 猪股 薫(いのまた かおる)さんです。 「末っ子の自分、両親に何ができるだろう」 薫さんは伊達市のご出身。保育や福祉のお仕事をされてきました。 「元々は人のお世話をするような人ではなく、末っ子で、全部”やってもらう側”で。両親が高齢になったときに、何にもできない自分って良くないなと思って……たまたまヘルパーの通信講座を受けたんです」 資格を取り働き始めると、次々と介護福祉士やケアマネージャーの資格もとることに。「ケアマネージャーの仕事を始めたら、認知症に悩む人が沢山いて。それで認知症について勉強し始めたら、ハマっちゃったんですね。色々な教授の講演を聞きに行ったりして勉強しました」 介護の知識・経験を身に着けていく中で、お母さまが入院された時、ご自身のスキルを活かしてサポートできたそうです。「それで、末っ子の自分が取れたような。自分にも親に何かできると思わせてもらえました」 『認知症カフェ』は、地域に開かれた交流の場 そんなやさしさに溢れた薫さんがこれから始めようとしているのが、『認知症カフェ』というものです。「認知症カフェなのに認知度が低くて」と笑う薫さん。きっと知らない方がほとんどだと思うので簡単にご紹介。 『認知症カフェ』とは、認知症の人、家族・介護者や友人、地域住民など、誰もが気軽に集える交流の場を開く活動で、世界中で行われている取り組みです。認知症に関する悩みを相談したり、お喋りすることで繋がりが生まれ、孤立防止にもなります。また、専門家から認知症に関する情報を得ることもできます。 『認知症カフェとは』 厚生労働省 伊達市には”チームオレンジ”という認知症サポーターの集いがあり、ケアマネージャーとして認知症について学び続けていた薫さんもそのメンバー。その活動の中では、病院や介護老人保健施設で認知症カフェを開催していました。 「これを、病院や施設ではなくて、民間でできないだろうか……と思い始めて」 認知症は、中途の段階が大変だと言います。「ちょっと物忘れが出てくる時、まだらボケ”とも言われるのだけど、その頃が一番苦しいし、周りの家族も苦しい。物忘れが出てきて「あれあれ、それそれ」と思い出せなくなる。人の名前を忘れちゃう。そんな自分をさらけだしたくなくて、だんだん外に出なくなっちゃう……」簡単なことができなくなる、物忘れしてしまう自分を恥ずかしく思い、段々と引きこもってしまうことも多いのだそうです。 「今までは簡単に喫茶店に入れたり、ラーメン屋さんにも行けたのに、行けなくなっちゃう。寂しいじゃないですか。気楽にお茶ができる場所をつくることができないかなと。老後楽しく豊かに暮らしたいと思うじゃない?軽度の人たちが頑張る気持ちになれると良いなと」 道がわからなくなっちゃっても、聞けばいいじゃない。人の名前を忘れてしまっても、また忘れちゃってって聞いても大丈夫。何も恥ずかしいことじゃなくて、みんな同じようなことで悩んでるから心配しなくて良いよ。認知症カフェは、そんな風に辛いこともまるっと含めて肯定してもらえる、誰もが安心できる場です。 「かっこつけたい時もあると思うけどね、何も気にせずに本来の自分の姿で……オープンマインドでいられる、気兼ねなく来られてリラックスできる場所にできたらなと」 認知症には珈琲が良いらしい?? コーヒーを飲む習慣は、認知症の発症リスクの減少と関連しているという研究が発表されており、コーヒーを1日に2~3杯飲んでいる人は、アルツハイマー病の発症リスクが21%低いことがわかっています。コーヒーなどに含まれるカフェインが、軽度認知障害や認知症に対して予防的に働いているそうです。 そんなこともあり、こちらの認知症カフェ『くるみ茶屋』では、会場であるカフェ道楽さんの美味しい珈琲や、茶道の師範である薫さんの御抹茶をいただけるとのこと。ちなみに、抹茶も珈琲と同等のカフェインを含んでいるんですよ。珈琲や薄茶をいただける認知症カフェ、とても贅沢ですね! 会場となる『カフェ道楽』。野鳥が飛んでくる素敵なお庭を眺め、癒されるお店です。過去にむしゃなびでもご紹介しています。(↑画像をタップ)ぜひご覧ください。 誰もがオープンマインドでいられる場所を 最後に、薫さんご自身の介護のお話を少しだけしてくださいました。 「父は100才まで生きてくれたんです。母が亡くなった後は一人でご飯を食べるのは可哀そうだから、ご飯はいつも一緒に食べるということだけは、やめなくてね。父はお蕎麦が大好きで。美味しいなって言ってお蕎麦をすする姿、珈琲を旨いな~と言って飲んでいる姿、そういうのがずーっと残ってるものでね」 「もしイライラしたときは、そういうところに立ち返ったりして。みんなが優しいところを持っていると思うんです。まずは相手のお話を聞くことが大切、傾聴ですね。あなたの意見はあなたの意見で、尊重はしているよ、と話し合っていくと真実みたいなものが見えてくるというか。理解し合える道を考えていく、ということかな」 もし今、介護のことで悩んでいる方がここを読んでいらしたら。そのもっと手前の、ちょっとした物忘れが気になっている方、またはそのご家族やご友人が読んでいらしたら。ぜひお気軽に、認知症カフェ『くるみ茶屋』、カフェ道楽へ足を運んでみてください。猪股さんとお喋りするだけで、不思議と気持ちが軽くなります。 暖かい気持ちを持つ有志の方々で立ち上げられた、”オープンマインドでいられる場所”。認知症に関わらず、全ての人にとって居心地の良い場所になることでしょう。月に一度の息抜きの場として、ぜひご活用ください。 認知症カフェ『くるみ茶屋』 日時 :毎月 第4月曜日 13:30~15:30 会場 :カフェ道楽(南黄金町163-10) 参加費:100円(飲み物・おやつ付き) ※ 申し込み不要、時間内出入り自由

misaki

0

-

『道民割り』洞爺湖温泉でタイ古式マッサージ! [ loosen spa / 洞爺 ]

洞爺湖温泉街にタイ古式マッサージ店がオープン! 洞爺湖温泉街に新たなお店!”タイ古式マッサージ” のお店【loosen spa】(ルースンスパ)が2025年5月にオープンしました。 loosenは英語で「緩む」という意味。「お客様が身体も心も緩んでいただけることを心がけて」 この名前にしたそうです。 アパレル業界からセラピストへ転身、東京から北海道へ 店主、小山内陽子さんは伊達市の出身。上京し、はじめはアパレル業界で働いていました。今の陽子さんやお店の雰囲気からは想像できないですが、「渋谷の109でガングロになって」働いていたそう! その後、マッサージの虜となっていった陽子さんは、吉祥寺のリラクゼーションで2年間勉強。さらにご縁があり、芸能人も足繁く通うという、三宿のタイ式マッサージ店『アジアンブリーズ』で、10年以上勤務されました。本場のタイに何度も研修に行ったそうです。 「ずっとこのお店で働きたい!と思うほど」このお店で働くことが大好きだった陽子さん。しかし、離婚を経てシングルマザーとなり、地元の北海道に戻る選択を余儀なくされます。 北海道に戻ってからは、室蘭のリラクゼーションサロン『もみの木』で10年勤務し、洞爺湖の温泉ホテルでもセラピストとして勤務。そして2025年、「北海道にアジアンブリーズみたいなお店を出したい!」と一念発起。元はスナックだったという物件を改装し、5月にめでたく開店されました。 ”存在が安心そのもの” 愛されるセラピスト お店のロゴやイラストに看板、内装など、全てが手づくり。「全て友人がやってくれて!私は何もしてなくて……」と陽子さん。お店の至る所に、周りのみなさんの優しい想いが垣間見えます。 セラピスト仲間でもあるご友人のブログに、こんな文章を見つけました。 「彼女の人柄や生き方は、手放しで応援したくなる魅力があります。きっとすぐに人気のお店になると思うし、大変な時は力になりたいと心から思っているし、またわたしのような気持ちの人たちもたくさんいます。こんなに愛されているセラピスト、ほかに知らないかも。彼女のみんなに愛される魅力ってなんなんだろう?って今ならわかります。彼女の存在が安心そのもの、なんですよね」 付き合いの長いご友人がこんな風に綴ってくださるのだから間違いないですよね。明るい空気を纏う陽子さん、”存在が安心”という言葉にも頷けます。 タイ古式マッサージってどんなもの? タイ古式マッサージとは、タイに古くから伝わる伝統的なマッサージ。指圧、ストレッチ、整体などの手法を組み合わせたものです。全身の筋肉や関節をほぐし、血行を促進することで、心身のリラックスをもたらし、健康的な体調へと導きます。 タイ古式マッサージは着衣のままで良いので、動きやすい恰好であればそのまま私服で大丈夫。お着替えのご用意もありますので、お仕事帰りや外出から直接寄っても大丈夫です! 「2人で行うヨガ」とも言われていて、お家でのストレッチでは伸ばしきれない筋肉や関節が伸び、施術後はとってもスッキリ!ずっと同じ態勢でお仕事されている方、張っている身体をゴリゴリとほぐしてもらえますよ! イチオシはしっかりめの120min!最長は150minまでありますので、物足りないということはなく大満足でしょう。身体に常に健康でいてもらうために、メンテナンスとして定期的に組み込んでいきたいですね。 地元の方にも来てほしい!『道民割り』は20%OFF! 「観光客の方にも来てほしいですが、地元の方にも来てほしいと思っています。道民は20%引きです」。 メニューは ・タイ古式マッサージ ・足裏リフレクソロジー ・アロマオイル全身 ・贅沢組み合わせコース どれも時間別にコースがあり、なんと道民はどれでも20%オフで受けられます! ※メニューの詳細やお値段は、インスタグラム(@loosen_spa ) でご確認ください。 「大切なのは娘!!それしかないです!」とスパッと言い切る陽子さん。子育て中の方はマッサージだけでなく、お話することで力を貰えるかもしれません。 エネルギーが内から湧いてくるような、癒し空間を生み出す陽子さんが施す、”世界一キモチイイ”と言われるタイ古式マッサージ。頑張る自分へのご褒美に、温泉+マッサージ(+お隣のハンバーガー!)の至福セットはいかがでしょう。キモチイイひと時を『道民割り』で、ぜひ味わってみてください! 【loosen spa】(ルースン スパ) タイ式、リフレ、オイルのリラクゼーションサロン メニュー詳細はインスタグラム(@loosen_spa)にてご覧ください 定休日:日曜日・木曜日 営業時間:9:30-17:00 電話:050-8882-9361 〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉70−5 ※駐車場は近隣の無料公共駐車場をお使いください。 セラピスト歴24年 🇹🇭ワットポータイマッサージ取得 🇯🇵タイマッサージ協会ベーシック取得 🇹🇭ロイクロフット&タイマッサージ取得

misaki

0

-

夢を幻で終わらせない 自家焙煎「かのうち珈琲」的 夢の形

白老町北吉原の「かのうち珈琲」オーナー 鹿野内賢士さんを訪ねました。 遠軽ご出身で伊達に在住の方が白老町にお店を出したのは、「両親がここに土地を持っていたから。」 なのだそうです。 「かのうち珈琲」がオープンしたのは今年の9月22日のこと。 まだ出来て2ヶ月も経たないお店です。 白老町ゆうかり団地の住宅街に突如現れる「かのうち珈琲」は、隠れ家というよりはあまりにも唐突な現れ方で(失礼)そこにあります。 正直 「え!? ここ!?」と車の中で声を上げてしまったほどでした ^^; ところで、このベレー帽を被ったブタさんと、オーナーさんのお名前でピンと来た方はいらっしゃいますか? はい! 正解です♡ 実は、鹿野内さんは先日ご紹介いたしました「intime time アンティムティム」のオーナー浩子さんの旦那様なのでした。 「かのうち珈琲」の店舗はユニットハウスを2棟ジョイントして作られており、電気と水道以外の内装外装や棚などは全て、半年間をかけてご自身で作られたそうです。 ↑長居したくなる座り心地の良い椅子。 ↑壁をポンと叩くと灯りが点きます。 「元々大工仕事が得意だったわけではないので、妻には無理だと思われていました。」 と笑いながら話す鹿野内さん。 これは、一度ハマるととことん頑張るタイプとお見受けしました。 筆者から拝見する限りは、オホーツクサイクリング仲間だった頃から「とにかく優しい方」という印象でした。 定年すこし前に福祉関係のお仕事を辞められたのですが、それより以前から、夢を形にするための準備を少しずつ始めていらしたのだそうです。 元々珈琲好きだったこともあり、札幌単身赴任中に、200gまでを焙煎できる「テストロースター」を購入し独学で焙煎の勉強を始めていました。 これにはかなりハマって日々研究をされていたそうです。 ほらね、やっぱり…ハマるととことん凝るタイプ ^^ ↑札幌単身赴任中に手に入れたテストロースター。 「昔からただ漠然と喫茶店をやりたいなあ・・・とは思っていましたが、正直接客には自信がありませんでした…。」 と語り始めた鹿野内さん。 「長年、人と寄り添う福祉の仕事をしていたので、利用者さんたちからたくさんのことを学ばせていただきました。 ですから人はもちろん大好きです。でも営業的に接客をするのは自分にはあまりイメージできなかったし得意な方ではないと思っていました。 だから珈琲焙煎専門店にして、豆だけを売ろうと考えていたのです。 でも、せっかくならば自分が焙煎して挽いて落とした珈琲を目の前で飲んでいただきたいなあ…。と思い始めました。」 ↑じっくりと丁寧に淹れてくださいます。 と、照れ臭そうに話してくださいました。 けれども、そんな心配は無用でした。 早くもリピーターさんが多くいらっしゃり、地域住民の皆様にも好意を持っていただいていらっしゃる様です。 「夜遅くまで焙煎をしていると、伊達への帰りを心配してくださり “ 泊まっていきなさい “とか、“ 風呂に入っていきなさい “とか言っていただくのです。 でも店をオープンする前は、伊達から来るならきっと野菜の直売所だね!という噂が広まってしまっていて ^^; ドアを開けたら珈琲ショップだったので驚かれたこともありました。」 ↑珈琲は、アンティムティムさんでも購入できます。 これってきっと、鹿野内さんの優しく気さくなお人柄に惹かれたご近所さんたちが、何か世話を焼きたくなったり、顔を見に行きたくなってしまうということなのだと思います。 ↑立派なプレーヤー。近々ジャズをかけたいと思っていらっしゃるそうです。 「そういえば先日、テレワークの場として営業をしませんか?というお誘いを受けました。でも…お断りしました。 ここではゆっくりと日頃の疲れを癒して欲しいと思っているので、ここで仕事はしてほしくなかったのです。」 鹿野内さんらしいなあと、とても納得しました。 でも、焙煎への頑固なこだわりはしっかりとお持ちでした。 「毎日2kg~4kgの豆を焙煎しますが、ピッキングだけは絶対に手を抜きたくないと思っていますし、 それを店の持ち味にしたいと思っています。」 この言葉も激しく納得。 珈琲の袋を開けた時、変な豆が一粒でも入っていると本当にガッカリします。 筆者もカフェを営んでいたので、「丁寧にピッキングしていること」は焙煎所選びとして絶対に譲れないことでもありました。 ↑Kブレンドをいただきました。ドミニカベースで香りも豊か、本当においしかった〜! ↑ケーキは浩子さんが作っていらっしゃいます。お互いの夢を支え合う素敵なご夫婦です。 鹿野内さんが焙煎し淹れてくださった珈琲は、すごくクリアで雑味をまったく感じない本当に美味しいものでした。 量もたっぷりで160cc~170ccは入っています。 一杯を仕上げるため、丁寧に丁寧に珈琲豆を扱っていらっしゃることが、とてもよく分かる味でした。 またこんなお話もしてくださいました。 「仕事としての福祉への未練は全くありません。でもライフワークとしてはずっと関わっていきたいと思っています。要支援者は、障害者やご高齢の方だけでなく、例えば刑務所に入所していた方が社会復帰するときなども支援を要します。保護士としては現在も引き続いて活動していますので、将来はボランティアとして要支援者の皆様に珈琲を淹れて差し上げたいとも考えています。 私がお付き合いをさせていただいた利用者さんたちは、珈琲が大好きなんです!」 長年勤めた仕事を退職し、珈琲焙煎&喫茶店をオープンさせたことのまだ先に、鹿野内さんの夢は続いていたのでした。 「かのうち珈琲」的 夢の形は、分け隔たりなく多様な人々が癒されるように珈琲で橋渡しをすることだと気付きました。 壮大な夢にも思えますが、きっと鹿野内さんならばコツコツと一歩ずつ近づいていかれることと思います。 取材を終え外に出ると、昼間だというのに今にも大雨を降らせそうな空は黒くなっていました。 でも、暖かく周りを照らす太陽のような鹿野内さんとお話をさせていただいた筆者の心はポカポカでした。 住所 〒059-0923 北海道白老郡白老町北吉原661-337 ゆうかり団地

Rietty

0

-

おしゃれLunch ならBar へ Go♡だて

Lunchの黒板を見つけ、ドアを開けたのは伊達市役所通り商店街のお店でした。ドアを開けてまず目に飛び込んでくるのは、ずらりと並ぶ各種洋酒のボトルたち。 むむむ?? 私、間違えた? と一瞬ドキリ。 でも大丈夫。 実は「#9=ナンバーナイン」さんはBarなのです。 以前から、ここで提供される食べ物が美味しい!と、もっぱらの評判を聞いて気になっていました。ついに潜入です ^^ v コロナ以降、夜のお客様が減ったことで始めたというランチ営業とテイクアウト。噂を聞きつけたお客様がいらっしゃっているようです。 この日のお客様は、たまたま私だけでした。 熱い心とクールなマスクのマスターは、なんと私が愛してやまない有珠のご出身でした。 なので、お話ししたいことが山盛り! マスター独占で、すっかりと話し込んでしまいました。 初めてのお店なのに居心地がとても良い~♡ 店内すっきり、清潔感があります。 それもそのはず ! 接客業25年の大ベテランさんなのです。長く、札幌すすきので飲食店をなさっていらしたそうです。 そうそう! 忘れてはいけない肝心のLunch ☆ ポークカレーは8時間煮込んで作った自信作。 迷いに迷って、私はエビのトマトソースパスタをオーダーしました。 大きなエビが4尾も入っています!エビ好きにはたまらない♪ たっぷりのトマトソースが良く絡んだパスタは、噂通りにとても美味しかったです。コスパ高しです。 今思えば、カレーをテイクアウトして来ればよかったな…。 お手頃価格でお食事ができるので、お子様連れのお客様がいらっしゃることも多いのだそうです。 だから、全時間全席禁煙。私にとっても嬉しいことでした。 お酒の種類も多いです。 これは夜も行かなくちゃ♡ カウンターの椅子も座り心地良さそうでした。 次はこの席にしよう♪ 夜のFoodメニューも豊富です。 どれも食べてみたい! さてここで重要な情報です!! Lunch営業は、今月末で終了予定なのだそうです。 急いで行かないと終わっちゃいます~! お昼の店内は明るくて夜のイメージありません。 「Bar」という文字に敬遠していたらもったいない。 女性のおひとり様にもオススメですよ☆ 予約をすれば、ご指定のお時間に合わせて用意してくださいます。 ―Bar & Cuisine NUMBER NINE 情報― 住所 伊達市鹿島町47-5 電話 0142-25-5507 営業 11:30~22:00(お食事は21:00) 定休日 水曜日 *2021年2月末までのランチ情報です。3月以降についてはお店にお問い合わせください。 ※記事の内容は取材時の情報に基づいています(取材2021年) ※シェア、リンク等大歓迎です!

Rietty

0