心の伊達市民 第一号

【国会話法の正体】

晴海図書館で「国会話法の正体」という、面白い本を借りて来て読んだ。

223ページの本の内容を、わずか6行くらいで説明するのは難しい。AIなら簡単に出来るのだろうか?

そのほんの一部だけを紹介する。「逃げ運用型」、「謝罪儀装型」、「とすれば型」などの中から抜粋する。「逃げ運用型」は『記憶に御座いません』で、質問に対して「Yes、No」で答えないで逃げる。「謝罪儀装型」は「遺憾である』で、「謝罪」の意味はない。この型には「不徳の致すところ」、「真摯に」などがある。

「とすれば型」は一番ずるい型だと思う。『もし誤解を招いたのなら、お詫び申し上げたい』というように使う。これは「真実を仮定」にしてしまうテクニックである。

『謝らないが、誤解させたことを謝る』と言っているようなものだ。

このような国会での発言を取り上げて解説していて、とても面白かった。

【ミッドタウン日比谷のカザグルマ・ドーム】

少し前のブログで取り上げたミッドタウン日比谷の「カザグルマ」であるが、その時はまだ工事中だった。それが気になっていたので、完成してしばらくしてから見に行った。

熱中症になりそうなカンカン照りの暑い日だったので、見に来ている人も少なかった。

そこでゆっくりと動画撮影をしようと思っていたら、小さな男の子を連れた母親がドームの中に入って行った。

そして我が子の動画をスマホで撮影し出した。すぐ終ると思い、私は待った。

しかし母親は何度も子供の演技指導をして撮り直す。「待っているんだ。いい加減にしろ!」と言いたいのを我慢する。やっと終った時は、もう私は暑さに負けて撮影の気力が萎えていた。

【丸の内盆踊り】

「なにかブログネタは無いか?」と思い、「東京・イベント・7月」で検索したら「丸の内盆踊り」がヒットした。

そこには『東京の中心部で日本の風物詩を楽しもう!2025年7月25日~26日に、「行幸通り」で「丸の内夏祭り2025」が開催されます。期間中、東京駅駅舎側は「和傘装飾」を展示、皇居側には「祭櫓」を設置。日本の夏の風物詩「盆踊り」が体験できるお祭りです』とあった。

「行幸通り」というのは、天皇陛下が皇居から東京駅に向かう道路で、外国大使の信任状捧呈式で馬車列が通る由緒ある道路でもある。

広い行幸通りの中ほどに、ポツンと「祭櫓」が建てられていた。

盆踊りはどこでも夕方から始まるものだから、昼過ぎの時間では誰もいない。

結局は「この暑さの中を、何しに行ったのか?」と思いながら、クーラーの効いている丸ビルに入った。

【スカイバスで東京観光】

異常な暑さでも、外国人観光客の姿を見ない日は無い。彼らは「熱中症」にならないのか? 私の子供の頃は熱中症という言葉は無く、「日射病」とか「熱射病」と言った。

さて外国人観光客に人気があるのは屋根の無い「スカイバス」での東京見物のようだ。

いつも銀座辺りで見掛けるので、「料金はいくらなのか?」と思い調べてみた。

すると「皇居・国会議事堂・銀座・丸の内」を50分で廻るコースが、平日なら2000円だった。ただしガイドは付かず、GPSによる各国語の音声ガイドだそうだ。

オーバーツーリズムが言われているが、観光客もこの暑さの中で大変なようだ。

【テレキューブ】

暑いので行幸通りに行く時に、KITTEの中を通って行った。

すると珍しいものが目に付いた。それは有料個室ボックスで、コロナ禍の時にはアチコチで見られたものだ。「まだ生き残っていたかー」と思い近付いてみたら、「初回のみ30分無料」と書いてあった。

珍しもの好きの私は、無料なら試してみようと思った。スマホでQRコードを読み込んで会員登録をするらしい。通常料金は「15分で220円~330円」のようで、私はレンズをQRコードに向けたが反応が無い。何度かやっても駄目なので「もう営業終了」か「壊れている」と思い、諦めて先を急いだ。

家に帰ってから気が付いた。このブログの為にコンパクトカメラで写真を撮ったので、私はそのままコンパクトカメラでQRコードを読み込んでいたのだった。

暑さでボケたか? ボケが進んだか? どちらなんだろう?

(おまけの話)【GINZA HERMES】

銀座の高級ブランド店の「HERMES」の10階にある「ル・ステュディオ」に、私は毎月1回の映画を見に行っている。8階と9階はアート・ギャラリー「フォーラム」で、アート作品を展示している。どちらも無料というのが、ありがたい。

エルメスのHPでは『アーチストと共に創造する空間「フォーラム」はエルメス財団の運営するアート・ギャラリーです。エルメス財団とは2008年にパリで発足した非営利団体で、エルメスの母体としながらも、独立した方針を掲げ、芸術や技術伝承、環境問題、教育などに関わるプロジェクトの支援を行っております。・・・』

『本展では、アートによってもたらされる日常や秩序の可変性に着眼しつつ、個人あるいは集団的に機能する社会的な身体を浮き彫りにする作品を考察してゆきます』とあるが、難しくてよく分からない。

エルメスのギャラリーで展示されるアート作品は、いつも私には難解である。

作品は8階と9階に展示してあり、そこは吹き抜けになっている。9階からは8階の作品を見下ろす感じになる。13人のアーチストの作品展示がされているが、その中で1人だけ日本人アーチストがいた。今回の作品展はエルメスのHPでは、次のように書かれていた。

『エルメス財団はダンケルク(フランス)にあるフランスの現代美術地域コレクション「FRAC GRAND LARGE」が所蔵する作品とともに、グループ展「体を成すからだをなす」を開催いたします。現在社会とアートの課題への取り組みとして、近年、他機関とのより一層の協働を通じたエコシステムを構想する試みを続けており、本企画はそのひとつのかたちとして生まれました』。

見終ったので帰ろうと思ったら、会場内に待機している女性係員が『こちらもどうぞ』と指さした。そこは白いカーテンが引かれていて、中にもなにかあるらしかった。

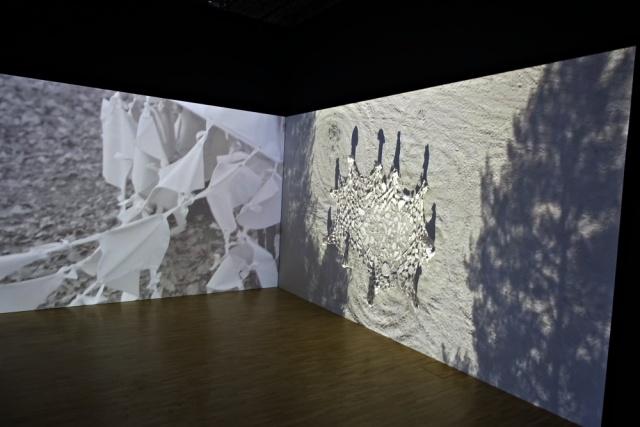

中に入ると、そこには大きなスクリーンがあり、動画を映し出していた。

これがそれまでで一番難解なアートで、10人の人達が輪になり、切れ切れの布を引っ張って回る。ただそれの繰り返しである。

入口でもらったパンフレットの表紙にもなっている作品だ。でも中にも説明は無い。

これが「体を成す からだをなす」なのではないかと感じた。

アートはいつまで経っても、私には難解である。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

-

08/09(土) アメリカの健康保険制度

-

08/11(月) 江戸三十三観音霊場巡り(1)

イベント

楽しむに関する

特集記事

-

影の主役を選んだ人 『dj_hatass=畑吉晃』にプロ魂を見た

12月28日はディスクジョッキー(DJ)の日 皆様、12月28日は「ディスクジョッキー(DJ)の日」だということをご存知でしょうか? ラジオでのDJ活動の第一人者であり、ラジオ人気長寿番組「オールナイトニッポン」の最初のパーソナリティである糸居五郎さんの命日にちなみ、日本では12月28日は「ディスクジョッキーの日」として制定されています。 日本でDJという言葉がメジャーになったのは、ラジオでMC+曲をかけるというスタイルからだと言われています。 ということで、今回の主人公はDJ歴30年、MC無しの音だけでフロアを盛り上げてきた『dj_hatass』こと畑吉晃さんです。 畑さんは1969年生まれの53歳。 DJの世界との出会いは20歳くらいの頃だそうです。 年代的にはちょうどディスコブーム後半の頃になります。 黒服の人に誘われてこの世界に 畑さんの将来を決定づける出会いでした。 その中には、今でも一緒に活動をしている先輩DJの中居さんや、室蘭唯一のクラブ『Red Hill』の竹内さんもいました。 そしてもう一つ、衝撃的な出会いとなった音楽が “ハウスミュージック”と"テクノミュージック"。 それは、これまでに感じたことのないほどの興奮と感動を与えてくれたと言います。 ところで〜 そもそもDJって?と調べてみました。 DJの歴史 第二次世界大戦中から脈々と水面下で培われていた「曲をかけて踊る」という文化。 1960年、ニューヨークにLe ClubというナイトクラブがオープンしたところからDJ文化の原型が誕生していきました。 ただその頃は、曲を繋げるのではなく、1曲が終わったら次の曲をかけるというスタイルでした。 そして1969年、アメリカのニューヨークで、2台のレコードプレーヤーを使って途切れることなく曲を流すというスタイルが生み出されます。 そして1970年代、世間ではディスコが大流行しました。 また、1980年代後半から1990年台にかけてアメリカやヨーロッパなどでレコードプレイヤーを使って音楽を提供するディスコやダンスホール(以後クラブ)が人気となりました。 その空間で選曲し、切れ目のない音楽でフロアを盛り上げていたプレイヤーがいつしかDJと呼ばれる様になります。 そしてDJの演奏スキルやテクニックの向上とともに、DJが使用するレコードプレイヤー、ミキサーなどが進化していくのでした。 現在のDJスタイルとしては、アナログDJ・CDJ・PCDJなどが一般的だそうです。 ・ アナログ(レコード)DJとは、昔からの定番スタイルで、曲の繋ぎを考えながらレコード選びをし、音の厚みで勝負するスタイルです。 ・ CDJとは、多くを持ち運べないというレコードのデメリットをCDの普及により解消し、PCやCDレコーダー、メモリースティックなどの駆使によって音源の呼び出しも容易にプレイが出来るスタイルです。 ・ PCDJとは、より効率的であることを優先した先に生まれた技術です。持ち運びの出来る楽曲量の多さと、音源入手の手軽さにより、現在は主流のスタイルになっています。 「持ち運び」の利便性がKeyで進化していったスタイルの違いですが、結果、利便性だけではないメリットとデメリットが生じたようです。 音楽のジャンルによっては、アナログに勝るスタイルはなかったり、PCDJをやるにはPCや機材の知識が必要になったりとそれぞれに高度な知識とスキルを必要とされます。 怠らぬキャリア積み上げ このような歴史を持つDJですが、畑さんはこれらどのタイプでも対応できる実力をお持ちです。 素敵! フロアに出ていなくても勉強を続けるとは、まさにプロ魂です。 この時は室蘭のチーム対苫小牧のチーム。 お隣にいらっしゃるのが先輩DJの中居さんです。 チームの入場曲や得点が決まった時の『ゴールホーン』も畑さんたち、DJチームのオリジナルMIXだそうです。 その甲斐もあり、この日は見事に勝利! 「ところで、他にはどんなところでDJをされているのですか?」 楽しそうに話す畑さんでしたが、少し神妙な面持ちにも…。 ブログの最後に畑さんのSNSアカウントを掲載しています。 「DJに関するご相談はそちらからどうぞお気軽に!」とのことです♪ 意外な本業とは さてところで。 実は畑さんの本業は、ジオパーク推進協議会の職員さんです。 そして、筆者もとてもお世話になっている『洞爺湖有珠火山マイスター制度』の担当者でもあります。 とても優しく、みんなに頼られる兄貴的存在です。 そして事務所にいらっしゃる時の畑さんはDJとは全く別のお顔です。 なんと! それは意外! 畑さんが言うには、火山マイスターの皆さんが一生懸命に勉強したり、講師活動をしたりしている姿にとても感動して触発されたのだそう。 そうか…。 共通項はそこなんだ! 正直に書けば、取材をさせていただく前、事務所にいらっしゃる畑さんとDJをされている畑さんは全くの別人だと思っていました。 どちらかが裏で、どちららかが表。 でも、裏も表もどちらも素敵だなあと。 ところが違いました。 畑さんはどちらも表でした。 舞台に立つ人たちを裏方で盛り上げることに喜びを感じる人だったのです。 なるほど…。 確かに思い当たります。 畑さんは本当に話すのが苦手でいらっしゃいます。 何かを発表される時、「原稿なしでは話せません」と恥ずかしそうにします。 そして超棒読み…^^; ところが、一旦機材の前に立つと活き活きとした表情で、機材を自由自在に操り、音で意気揚々と皆様に語りかけ、フロアを盛り上げていきます。 ジオパーク推進協議会の職員さんのときとのギャップがスゴい! 人生の終わりまで『影の主役』を 「ところで、畑さんにとってのDJの魅力ってどんなところでしょうか?」 『影の主役』に喜びを感じるところ。 言い換えると、決して出しゃばらず表現して、場を支え盛り上げるところ。 とても畑さんらしいなあと思います。 「それでは最後に。” dj_hatass “として、将来どうありたいと考えていますか?」 ” dj_hatass =畑 吉晃 ”は、人生の終わりまで『影の主役』を望み、大好きな曲で送って欲しいと願う、DJのプロでした。 ディスコ全盛期を生きながら一度もディスコのドアを開いたことがない筆者ですが、人生初のディスコは” dj_hatass “に踊らせていただこうと思います。 [Instagram] https://instagram.com/dj_hatass?igshid=YmMyMTA2M2Y= [Facebook] https://www.facebook.com/profile.php?id=100005068364809

Rietty

0

Shinji