心の伊達市民 第一号

徒然なるままに(22)

【ダウンライト】

台所の食器棚の下に取り付けてある、6個の手元用ダウンライトの内の1個が切れた。

ここに使われている電球はハロゲンランプという、滅多に見掛けない種類だった。

家電量販店で同じものを買って来て、自分で取り替えてみた。

ところがスイッチを入れても点灯しない。

理由が分からないので、仕方なくマンション管理会社の担当者に家に来てもらった。

充電式蛍光灯が届いた(2本セットで2580円)

色々と調べたら、どうやら電球を差し込む先のソケットに問題があるらしいと分った。

しばらく我慢して使っていたが、また電球が2個切れた。そうなるともう工事をするしか解決しない。

これを機会にハロゲンランプは止めにして、蛍光灯にすることにした。

そして管理会社から紹介された会社に、仕様を説明して見積もりを依頼した。

下のライトを充電中

見積もりが出て来て、驚いた。なんと15万円だと言うのである。

私の想定とあまりに違うので、他の方法を考えることにした。

そして思い付いた。充電式の防災用の蛍光灯を買って、それを貼り付けることにした。

ネットで調べたら、2本セットで送料込みで2580円だった。

時々、充電をしなければならないが、なんと約60分の1の値段で希望の明りが灯ったのである。

点灯すると3色の中からボタンで選んで、壁に貼り付ける。

【腰痛】

高齢者の80%くらいが「腰痛」持ちだそうだ。

私も時々、腰痛が起きるが、貼り物をして済ませている内になんとなく治っていた。

ところが最近になり、朝、ベッドから起きる時に強烈に右腰が痛む。

そんな時に交詢社の公開講座で、「腰痛・坐骨神経痛の原因と対策」があるのを知って申し込んだ。

講師は慶応大学病院長の松本氏で、スライドを使って最近の腰痛の治療法を学んだ。

昼間はなんともないが、その内に我慢できない痛みが襲ったら慶応大学病院に行こうと思っている。

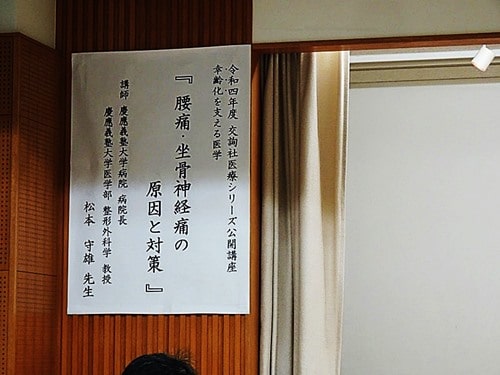

講演会の内容と講師紹介

【映画とロシア】

最近のことであるが、「親愛なる同志たちへ」という映画を見た。

これはロシア制作のモノクロ映画で、1962年に機関車工場で行われたストライキに対して、フルシチョフ政権が5000人の労働者に無差別に銃撃が行った事件の実話の映画化である。

ソ連が崩壊して初めてこの事件が公表されたが、映画を見た後ではどうしても現在のプーチン大統領と関連付けてしまう。ソ連からロシアに変っても、国の歴史を引きずる指導者の体質というものは変わらないようだ。

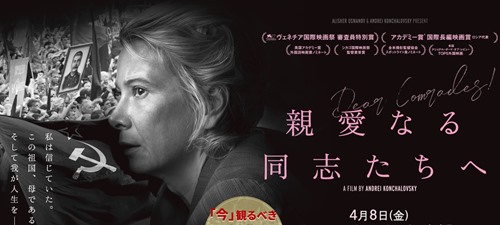

ロシア映画「親愛なる同志たちへ」★★★

【手帳の余白】

私は忘れっぽいので、予定は必ず手帳に書くようにしている。

ところがである、たまにその手帳に書くのを忘れるということが起きる。

最近は手帳の空白が目立つようになって来た。これもコロナのせいで、友人達と会う機会が無いからである。

そこで仕方なく、ブログのネタを探して町をウロウロすることが増えた。

まるで徘徊老人である。今から徘徊の予行演習をしておけば、本番の時に徘徊しても家に戻れると思っている。

空白が目立つ4月後半の手帳

【竜舌蘭のその後】

今までに何回か築地川銀座公園で咲いた「竜舌蘭」の話を取り上げた。

「花が咲き終わったらどうなるの?」と、続きの話を知りたい人もいると思い報告です。

まだまだ全部の花が咲き終わるには、かなりの日数がかかると思う。

そこで最初に咲いた花のその後を写真で公開する。

その瞬間を見ていないのでハッキリとは言えないが、花が咲いて枯れると、その房がポロッと落ちるのではないかと思う。その後に変な瘤のようなものが現れる。もう少し様子を見てみようと思う。

竜舌蘭の花びらが落ちると、なんだか武骨な姿に。

(おまけの話)

【アベノマスク】

新型コロナウィルスの大流行の兆しが見えた時に、マスクの入手が困難になった。

ほとんどのマスクが中国からの輸入となっていることが分かり、日本人の足元を見て異常に高く売ろうと考える業者も出て来た。

その時に当時の首相だった安倍氏はガーゼのマスクを日本で製造し、国民に配布することにした。そして手元に届いたのが、なんとも小さなサイズのマスクで、あまり役に立ちそうになかった。マスコミはそれを揶揄して「アベノマスク」と読んだ。

厚生労働省から届いた「アベノマスク」

その後、中国は多くの業者がマスク製造に乗り出し、そして過当競争で値段が下がった。

私が浅草で買うマスクは「不織布」のチャンとした物が、50枚で100円+税までなってしまった。

その頃はもう「投げ売り」状態になったのである。

ところがアベノマスクも余ってしまい、仕方なく政府は希望者に無料で送付することにした。

すると今度は希望者が殺到し、「余ったら廃棄処分する」と言っていた話は反故になった。

箱から出して数えてみたら、100枚あった。

政府は「3月末までに送付」と言っていたが、希望者が多くて期限には送れなかった。

そして3月14日になり、アベノマスクが我が家に届いたのである。枚数を数えたら、丁度100枚あった。

女房はこれをマスクとして使うのではなく、分解して手芸で使うそうだ。

新型コロナワクチンでは「アストラゼネカ製」を8000万回分、発注したが、4300万回分は発展途上国へ供与し、4000万回分をキャンセルした。接種に使われたのは、たったの12万回分だけである。

どうも政府は緊急時の発注・配送の計画が杜撰である。2つとも、みんな税金なんだがなー。

1枚を取り出してみたら、やはり少し小さかった。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

08/15(月) パール判事の「日本無罪論」

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

イベント

「ブログ」カテゴリーのおすすめ記事

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/07/18(金) 写真で見る東京(114)・・・みたままつり

心の伊達市民 第一号

0

2

-

2025/06/06(金) 今日のメインは北海道産豚肩ロースのとんてきです!

観月旅館

0

-

心の伊達市民 第一号

0

2

ブログに関する

特集記事

-

愛こそ全てです! 占いスペース ”タリズマン“ の言霊

衝撃的な取材の始まり まずはちょい怪しげなタリズマン北條マスターの意外な経歴から。 東京の某大学教育学部出身の58歳。 教師である母と二人の母子家庭で育つ。 本当は獣医になりたかったが、奨学金を受けることに抵抗を感じ、獣医の道を諦める。 大学卒業後は教師ではなく、某大手金融関係の会社に就職。そして時代はバブル期。 怪しい?タリズマンのマスター 筆者が市役所通りにある”占いの館「タリズマン」“ の存在を知ったのは20年ほど前のことです。 「むしゃなび」ページを見た時、なんとなく警戒心を持ってしまう (本当にごめんなさい!)占い師の方がいるなあ…と、思ってしまったのが最初の出会いでした。 それから何度かお見かけすることはあったものの、「占っていただきたい!」という気持ちには、正直、この取材日までなりませんでした。 でも、取材を終えた今ならば「是非占っていただきたい!」と思っています。 店内はスピリチュアルなグッズでいっぱい 自分ではなくなっていた二年間 「1日に200万円くらい使うことに何の疑問も持たない毎日を過ごしていましたが、ある日、” そういえば、俺、万札しか使っていないし、受け取った釣りを使ったことないな ” そう思って数えてみたら、なんと溜まった釣り銭(札込み)が60万円もあったのです。もう愕然としました。その時、自分が自分でなくなっていることにようやく気づきました。だから会社を辞めました。辞めた時、2400万円くらい貯金がありました。 でも、お金の使い方の癖はそうそう直るわけもなく、退職後1年で900万円もの借金を抱えてしまいました。」 つまり、1年で3300万円使った計算になります。 「決定的に自分を否定したのは、飼っていた犬を餓死させたことでした。犬の餌すら用意してやれなくなっていました。たった数百円の金を握りしめ、電車に乗って、辿り着いたところで死のうと思っていました。 そんな気持ちで新宿をふらふらと彷徨っていた時、一人のホームレスに声を掛けられました。”おまえ、死のうと思っているだろ? 生きていてなんぼだぞ ” そう言われたんです。見抜かれたのがすごく悔しかった。なんでおまえなんかに言われなきゃいけないんだ!と心底悔しかった。」 日本の多くの霊験あらたかな各所をまわる 後日、そのホームレスを探しに行ったそうですが、どこを探しても、誰に聞いても、その手がかりは得られませんでした。 もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、そのホームレスはマスターの守護霊だったのです。 つまり、人ではありませんでした。 (さて、皆様。 大丈夫でしょうか? 話について来られていますか?) 見えない世界のこと 世の中、見えている世界だけではないことに、筆者も薄々感づいてはいますが、何しろ誰にでも見えるものでないので、正直、胡散臭く感じてしまう人もいらっしゃることと思います。 けれども、「何かを察する」とか、根拠なく「そんな気がする」とかという経験は誰にでもあるはず。 そう、第6感的な。 きっとマスターは、それがしっかりと見えてしまい、しっかりと感じてしまう能力をお持ちなのだと思うのです。 多くの芸能人もお忍びで訪れる それが証拠に、このお仕事をされて33年。 なんと10万人以上の方を占って来られたといいます。 伊達の市役所通りでひっそりと占いスペースを営んでいらっしゃるにも関わらず、日本全国からお客様は集まってきます。 中には、有名芸能人の方も多数いらっしゃいます。 さて、話を戻します。 タロットカードを使いながら霊感と合わせる 自分の守護霊だったホームレスに出会ったその足で、マスターは六本木の「タリム」という占いの館に頭を下げ、占い師として雇ってもらうことになりました。 「そこでは死ぬ気で働きました。1年1ヶ月で900万円の借金を返し終わった後は、お導きを受けるように高野山で3ヶ月の修行をしました。弥勒の世界に惹かれたのです。その後は札幌・苫小牧・函館と点々としながら、妻の故郷の伊達に根を下ろすことになりました。この占いスペースを開いて27年になります。」 お客様からいろいろなフィギュア類が集まってくる・・・ (さてさて、皆様‥。 もう一度お尋ねします。 大丈夫でしょうか? 話について来られていますか? Rietty大丈夫? とか思ってはいませんか? Riettyはもちろん大丈夫!) 実は、文章にはし辛いくだりもあったりで、分かりにくいかもしれませんが、そこはほら、見えない世界の話が多いので、ちょっぴり察しながらお読みいただければと思います。 霊力を高めるお祈りも欠かさない 何故占いを仕事にできるのか? そこで、一体何故どうして「占い師」なのか? それが皆様一番気になるところだと思います。 さきほど、この世に存在しないホームレスとの出会いのところでもサラッと書きましたが、つまりはマスターは霊能力者なのです。 守護霊と会話ができます。 ですので、相談に来られた方の守護霊のメッセージを代弁してお伝えする役目を担っています。 時に真剣な眼差しで何かを感じとる 「子どもの頃から、大人からすれば見えてはいけないものが見える子どもでした。でも当時の僕は、みんな同じように見えているものだと思っていました。ところがどうやらそうではなく、見えたことを口にしては嫌われるし虐められし友達も居なくなるのだということを学びました。例えばこんなエピソードがあります。ある人を見た時、この後この人は死ぬということが分かってしまう。それで、そのまま口にしたら、周りの大人に酷く怒られました。でも、確かにその方は死んでしまった。当然、気持ち悪い子どもという烙印が押されてしまいます。そんなことが何度かあったうちに、2度と見えたことを口にしなくなりました。例え見えても言ってはいけないということがわかったのです。だからもちろん、仕事にしようなんて思いませんでした。絶対に占い師なんかになりたくない!とさえ思っていました。ところが運命というか宿命というか…。今はこれが仕事になっているわけです。」 さあ、ここまで書いたお話を『信じるも信じないもあなた次第』です。 馬鹿馬鹿しいと思うのも、素晴らしいと思うのも皆様の自由です。 全てを救うのは愛 でも筆者は、たくさんのお話をする中で、マスターの 根底にある「地球への愛・世界への愛・自然への愛・人間への愛」を、とても強く感じてしまいました。 それが、次のお話に表れています。 「僕はお客様に生かされています。だからお守りしたい。」 「僕は、お客様に生かされています。だから、僕もお客様が楽しく命の継続をしていけるようにその方をお守りしている守護霊様の代弁者となります。お客様をお守りしたいと思っています。今この時代、一番大切なのは愛をおいて他には何もありません。生きている上で一番嬉しいこと、幸せなことを思い起こしてみてください。それは、自分にとって大切な人が、自分を認めてくれて側にいてくれることですし、家族になること、愛し合うことではないですか? だから、お客様が愛を持って生きられるように、愛に守られるように、守護霊様のお力を借りて道しるべを立てて差し上げたいのです。」 いかがでしょうか? 筆者はこのお話でとても腑に落ちました。 最後にこんな質問をさせていただきました。 「占い師をやってよかったと思いますか?」 「正直わからないです。でもこれしかできない。きっとお客さまの評価が全てなのだと思います。そして個人的には幸せです。家族もいますし。例え未来が見えたとしてもとても幸せです。もし皆様が “いかに生きるべきか?と迷われた時に、もし興味があったらどうぞ ”タリズマン“ の扉を開けてください。」 怪しいか怪しくないか決めるのはあなた次第 もう一度、書きます。 信じるも信じないもあなた次第です。 けれども、筆者は信じます。 ―タリズマン情報― 占いの80%は霊視。 タロットカードと併せながら占います。 今回のむしゃなび占いはこちら まずはお気軽にお電話で相談ください

Rietty

0

-

チカプ~“こだわりを持たない”というこだわりのパン屋さんに出会った。

伊達市南稀府町 緑丘高校をすぎ、さらに山の方へ走ると「チカプ」はありました。 看板には“しあわせの青い鳥”が描かれています。 オープン時刻直後から次々と焼き立てパンを買いにいらっしゃるお客様。 その切れ目を待っていた筆者は、パン工房からの香りだけで幸せな気分に浸っていました。 それは、くどい匂いが一切しない、シンプルな香りでした。 ↑今の気温が高い時期だけ限定で10:30~開いています。でも全部揃うのは11:00~ 昨年5月、関東圏から移住してこられた佐藤さんご夫妻が、お店をOPENされたのは2021年6月のこと。 それまでは、旦那様は美容室を経営し、亜実さんはパン屋さんに勤めていました。 「本当は北広島市で美容室を営みながら、私はその片隅でパンを売ろうと思っていたのです。」 と亜実さん。 ところがこのコロナ禍。 住み慣れない街でのチャレンジをするにはあまりにもリスクの高い状況でした。 すっぱりと諦めた旦那様は、亜実さんの夢を全面的にバックアップすることに決めました。 そこで、親戚が伊達市に住んでいらしたご縁から、物件を探し、店舗付き住宅にリノベーションをしました。 オーナー佐藤亜実さんは「チカプ」の職人兼店主として。 旦那様は主夫 兼 畑係 兼 販売係として。 見事な連携でお店を切り盛りされていらっしゃるのでした。 亜実さんは製菓製パン専門学校ご出身。 パン作り一筋で16年のキャリアをお持ちです。 ↑一度に二組のみの入店とされています。感染予防対策もしっかりとされていました。 ↑庭のお花も店内に素敵に飾られています。 ↑実はこちらはフィッティングルーム。パン屋さんにフィッティングルーム??? ↑亜実さんのご実家(茨城県)のお母様がもんぺなどを作っていらっしゃいます。 こういうところにも佐藤ご夫妻の自由なセンスが光ります。 ↑立派なとうもろこし! 筆者はこのとうもろこしが入ったパンを購入しました。 ↑サンドウィッチの日には大活躍のパリパリきゅうり 朝3:45起床をしたところから、亜実さんのパン作りの1日が始まります。 夏ならば野鳥の鳴き声と共に、この時季ならば野鳥の鳴き声を待ちながら、亜実さんは仕事をしています。 ↑庭の杏や近所の農家さんのところで摘んできたハスカップなどを使って作ったジャムも販売されています。 ↑ひよこのお菓子のようなスコーン。とっても可愛くて「チカプ」そのもの! 「チカプ」とはアイヌ語で「鳥」のこと。 実は旦那様の美容室のお名前も、鳥にちなんだ「egg」と「bird」でした。 せっかく北海道に移住したのだから、アイヌ文化にちなんでこの名前をつけたと言います。 「自然が豊富な稀府で、野鳥の声しか聞こえない時間は、清々しい気分でパン作りをすることができるのです。」 そう話す亜実さんは本当に幸せそう。 幸せな人が作るパンは美味しいに決まっています。 筆者もたくさん購入してしまいました。 ↑3つも食べてしまいましたが、全く胸焼けしませんでした。 ↑店内は、とにかくセンスある温かみに溢れていて素敵です。 コンセプトを伺ってみました。 「コンセプトは…。 生地そのものの原料には拘りますが、 それ以外は“特別なこだわりを持たない”という『こだわり』と、私自身が楽しむということ。 例えば、その時に畑で採れたものを活かしたいし、材料が揃わなければ無理して作らず、あるもので美味しくなる工夫をして作りたいと思っています。 “こうしなきゃいけない”という縛りを作らず、自由な発想で楽しく作らなければ長続きしないと思っています。 そうすれば無駄も出ませんし。 だから、あまり定番の商品は多くありません。 いらっしゃる度に違うパンと出会える。 その方がお客様にも楽しんでいただけると思いますし、私も楽しく作れます。」 このお話には飲食店経営経験者の筆者も激しく同意しました。 自らが楽しみ、「これ絶対に美味しくなると思う!」という閃きを大事にして、お客様が喜ぶ顔を思い浮かべながら作る。 きっと、亜実さんもその感覚なのだと思いました。 そしてこんなお話もしてくださいました。 「伊達は自然や天候にもとても恵まれています。 それが証拠に自家製の天然酵母がとても元気に育つのです。 以前はうまく発酵してくれず何度も失敗をしたので、店をオープンさせるにあたってとても心配をしました。 でもそんな心配は要りませんでした。 本当に酵母が元気! 水や空気など、環境がすごく良いのだと思います。 もう本当に、この環境に作らせていただいている。 そんな気持ちです。 その元気な天然酵母で作った元気なパンを是非皆様に召し上がっていただきたいと思います。」 なんて素敵なお話し!! 「チカプ」のパンものがたりを伺うだけで「絶対おいしいに違いない!」と思ってしまいます。 自然に恵まれた環境で、自家菜園もあって、元気な天然酵母が作れて、楽しくパンが作れる。 亜実さんが夢に描いた通りのお店になりました。 「チカプ」は、稀府版「しあわせのパン屋」さんです。 ―パン情報― ♡ 月曜日はサンドウィッチの日です! ♡ 平日は14:00以降でも品数があります。ただし、ご予約はご遠慮ください。 ♡ 今後、冷凍パンのおまかせセットの発送にも力を入れていきます。 [パン生地主原材料] 道産小麦数種・天然酵母(レーズン)・国産米油・道産てんさい糖・シママース(塩) *パン生地には乳製品・卵は使用していません。 [定番商品] カンパーニュ・全粒粉バゲット・食パン・スコーン 他のバリエーションは日によって変わります。 ―チカプ店舗情報― ・営業日 木曜日~月曜日 11:00~16:00 ・定休日 火曜日・水曜日 ・住所 伊達市南稀府町303-49 ・電話 0142-24-1017 ・Blog https://chikap-bakery.hatenablog.com/

Rietty

0

-

-

【あの人に会いに】表現を愉しむ [ 村井裕介さん / 洞爺 ]

Love & Peace な好青年。 自然にありのままに、穏やかに。 けれど、どこか静かに自分を内観してる。 陰と陽、内に秘めた熱さ。 【あの人に会いに】vol.3 3人目の今回は、 ROUGH LAUGH Coffee の 村井 裕介 さんです。 一歩ずれていたら、全く違った道を 全く別人のように歩いていたかもしれない、 そんなストーリーを伺いました。 『人生このまま終わるのか?』 裕介さんは登別市出身。高校卒業後は美容師を目指して専門学校に進みます。しかし、なんと1週間で辞めてしまいます。始まりからパンチの効いたストーリーです。 「辞めた理由を色んな人に聞かれるんですけど、わからなくて。まあ明らかに無理だなって。でも1週間なんで、ハサミも持ってないんですけどね !!」 札幌に引っ越して家具も一式揃えたのに、引き返すという思い切りの良さ。 「自分に嘘がつけないっていうのは子供の頃からありました」 専門学校を辞めたあとは登別の実家に戻り、工場で働き始めます。 「働いて、結婚して、車買ってマイホーム建てて……っていうのが”普通”の環境で」 日々淡々と、真面目に働きました。しかし1~2年ほど経った頃、『人生このまま終わるのか?』とふと思うようになります。 「働いていて『これじゃない感』というか……」 転職や、やりたいことを考え始め、ハローワークに通いましたが、そこに興味のある求人はありませんでした。 「仕事も辛くて、行きたくなくなって、鬱みたいな。今みたいに外に出ることも少なくて、ずっとスマホ見て、求人見たりSNS見たり、夜更かしして。テラスハウス(当時大人気だったテレビ番組。夢を追う若者たちのシェアハウス生活を映し出していた。)見て、『俺もやりたいことが見つかれば……』とか思ったり」 夜更かしにスマホで質の悪い睡眠、抜け出せない負のループ。そんな生活を続けていると、身体に不調が現れ始めます。 「めまいが半年くらい続いちゃって。脳外科も行ったけど、何も悪くなかった」 看護師である彼女に、自律神経では?と言われ、心の不調に気付きます。 「その時は”自律神経”という言葉すら知らない。『自律神経 直す』とかググって……夜更かししながら (笑) 」 夜中にスマホが教えてくれた答えは、皮肉にも ”朝日を浴びる”。 「めまいが辛いから、もうやるしかなかった」 『早起き』から流れが変わった 早起きして、朝日を浴びて、深呼吸。 そして朝読書。 朝に心が整う気持ち良さ。 自分を悦ばせられることを体感し、朝型のライフスタイルにシフトしていきました。 「自然のリズムで暮らしたら、普通に自然になるじゃないですか。そしたら働きながらでも良くしていけるなって。早起きして本読んでから仕事に行けば、良い感じなんじゃないって。土日は休みなんだから、お出かけして、楽しく過ごせばいいんじゃんって。本当に普通の、当たり前のことなんですけどね」 転機が訪れたのは23歳のとき。 急遽、沖縄へ移り住むことを決めます。 「彼女から『沖縄に住みたい』と結構本気で伝えられたのがきっかけで。最初はビックリ。でも次の日には、良いかもな……と思うようになって。それで3日後にはもう、会社辞めます、って。沖縄が好きだったし、旅や移住に興味はあったので……」 興味があったとは言っても、北から南への大移動、更に長い間辞められなかった会社の辞職、とても大きな決断です。そうと決めたら早い!専門学校を1週間で辞めたという冒頭の話が思い出されます。 いざ沖縄へという時も、思い切りの良いエピソードが。「飛行機高くない?お金そんなに変わらないなら、車で行っちゃおう!って。日本縦断しました」 今だから見える 地元・西胆振 のポテンシャル 2人は沖縄で1年ほど暮らしたのち、”なんとなく自然と” 北海道に戻って来ました。 裕介さんの現在の主軸は、農業・スノーボード・珈琲の3本。 夏はひたむきに農業に打ち込み、 冬は目一杯スノーボードを愉しみます。 スローライフ、自給自足、自然の近くで暮らすライフスタイルに惹かれていた裕介さん。自然な流れで農に携わるようになりました。 巡り巡って地元に戻って来た裕介さん。今、この地域に可能性を感じていると言います。 「西胆振で生まれ育って、沖縄に住んだり、日本縦断の旅で色々見てきたけど、結局ここに帰って来てる。これはひとつ強みだなと思ってます」 田舎出身者の良くある話、裕介さんも例に漏れず、地元は ”何も無いところ” だと思っていました。しかし一度外に出て戻ってくると、西胆振のポテンシャルが見えるようになりました。 「海も山も、湖も、活火山もあって。ちょっと車を走らせれば世界的なパウダースノーがある。これって凄いこと」 今まで当たり前すぎて気付かなかった豊かさ。大人になり珈琲や農の世界にも出て、新しい繋がりもどんどん広がっていきます。Uターン勢の今後が楽しみです。 珈琲は表現のひとつ 「早起きを始めてからは、全部 ”きっかけ” とか ”理由” とかがなくて、自然な流れでそうなってきた」と語る裕介さんにとって、珈琲も自然と極めていったものの一つ。農に携わる傍ら、イベント等で珈琲を淹れたり、地域のお店に自家焙煎の珈琲豆を卸したりするようになりました。 「珈琲もスノーボードも、”表現”。音楽と同じような感じ。楽しくて歌っちゃうのと同じ」 『ROUGH LAUGH Coffee』は店舗は持たず、不定期でイベントに出店しています。アーティスティックであり、職人気質でもある裕介さんの、”表現”としての一杯を味わいに、ぜひ立ち寄ってみてください。珈琲片手にゆるりと語り合えるような心地の良いイベントが多いので、肩の力を抜いて楽しめるはず。 イベント出店情報は、『ROUGH LAUGH Coffee』インスタグラムをチェック! ______________________ \直近イベント情報/ ●6月21日(金) 「夏至のたそがれ」麻麦カフェ(ルスツ) ● 7月6日(土) ニセコでイベント出店予定 ● 7月12日(金) 麻麦カフェ営業日(ルスツ) [ 月1程度で出店中!] ※ 詳細はインスタグラムにて @roughlaugh_coffee.creation

misaki

0

-

【あの人に会いに】納得いくまで突き進む [あいなさん / 壮瞥]

『臥薪嘗胆』 ―目的を遂げるために苦心し、努力を重ねること。 「曲がったことが嫌い。 筋を通して生きるって言う事と、 根拠のない自信はどこかにある ってスタイルで生きてきたかも」 【あの人に会いに】vol.4 今回は、『美容室AINA.』こと あいなさんにフィーチャーします。 美容師で、東京のど真ん中へ あいなさんは壮瞥町出身。中学生の頃には既に美容師になることを決めていました。「子どもの頃から髪をアレンジするのが好きでした。美容師になるなら東京!と、もう東京しか見えていなかった」 高校卒業後、東京の美容専門学校に進学。卒業後に短期間メイクの学校に通った後、銀座の美容室に就職します。場所柄、メインとなる業務は夜職のママたちのヘアセット。しかし、あいなさんには目指していたところが別にありました。 「憧れていた有名な美容室が、原宿にありまして……」 何事も中途半端が嫌いで、せっかくやるなら一番いいところまで行きたい、という気持ちが強いあいなさん。東京まで出てきたなら、美容師になったなら、”ここまで行きたい” そう思うところがありました。 「その頃の流行がビビットカラー。髪の毛しましまにしたりとか、オレンジ・金・緑って3~4色いれたり、刈り上げたりとか。そんなデザインが好きだったし、その人たちと働きたいなって」 憧れていたものの、ほとんどが新卒採用のみの業界。しかしある時、その憧れの美容室で中途採用枠が出たのです。 「働いていた銀座のお店の先輩が、『あんたなら受かると思うよ』って背中を押してくれたの」 先輩の一言が支えとなり、採用試験を受けることを決意。面接のたびに毎回ヘアスタイルを変えるなど、努力とアピールを惜しみませんでした。 その結果、たった2名の枠で採用!めでたし……かと思いきや、”中途半端が嫌い”なあいなさん、この狭き門の合格を勝ち取ってもなお上を見ていました。配属が決まった店舗では納得できず、一番の有名店である原宿店で働きたい!と入社直後から直談判します。 「今思えば本当にただ生意気……普通はあり得ない、ダメなんですよ、そんなの。でも、ど~しても、ここでは気が済まない!と猛アピールして。憧れのスタイリストが在籍する原宿店に行きたい!と」 その熱意が伝わり、なんと入社後たった3ヶ月で原宿店へ異動が叶います。一流スタイリストはもちろん、アシスタントですらファッション誌に載る人が沢山いるようなお店です。 「下積みですね、がむしゃらに練習してた。仕事終わってから練習して、練習後にモデルハントして(街中で自分のスタイリング練習のためのモデルを探す)、レッスンノート書いて、デッサンして、って寝る暇なく」 結果として、アシスタントの中でも一握りの人しか就くことができない、トップスタイリストのアシスタントにまで辿り着きます。 「おかげさまで、全部見させてもらいました。ファッション誌の撮影現場とか、早朝から撮影の下準備させてもらったり……」 業界の第一線でアシスタントとしての全てを経験することができました。その後ジュニアスタイリストになり、このまま順調に美容師の道を進むかと思いますが……ここで驚きの方向転換に至ります。 諦めきれず、歌の舞台へ 「歌も諦められなくて」 実は、子どもの頃から歌が大好きだったあいなさん。歌の道を進む事を決意します。 「みんなと歌いに行くと楽しくて、やっぱり歌でステージに立ちたいなって」 ここでも、やるならいいところまで行きたい。歌をやると決めたなら、芸能事務所に入るところを目指します。 とはいえ東京で音楽をやっていたわけではなく、ゼロからのスタートでした。 「はじめは仲間探しから。音楽スタジオに行って掲示板のビラを見て……スマホも無い時代だから!!男性ボーカル希望って書いてあるバンドにまで電話して、まず一回練習入らせてくださいって。そうしたら女性だけど気に入ってくれたんだよね」 音楽の好みや雰囲気が合っていたロックバンドに加入し、そこで長く歌っていくこととなります。 お昼は美容師、夜は夜職の方々のヘアメイクに戻り、そして時折ライブハウスでライブをする生活を送りました。活動を続けるうちに事務所からオーディションの話も来ましたが、バンドに愛着があったあいなさんは、ボーカルのみのオーディションを受けられなかったと言います。「このバンドで音楽をやっていたい」と、活動を続けました。 地元・壮瞥で繋ぐ、ご縁の美容室 精力的に音楽活動を続けていきましたが、ハードな生活に不摂生。とうとう身体を壊してしまい、音楽の道は夢半ばで終わりを迎えます。 療養のため一度北海道に帰るも、再び東京に戻ったあいなさん。そしてご縁があり、30歳のときに出産。転機は子どもが2歳になるとき。シングルマザーとなり、壮瞥町に戻ることを決めました。 「東京に居たいと思っていたけど、ひとりで育てるには厳しくて……選択肢が無かった」 あいなさんのご実家は壮瞥町。祖父の代から商店を営んでいました。もちろん、町での知名度はバッチリです。 「育った環境上知っている人も多いから、肩身狭く感じていたというか……。周りの目があるから、娘としてもママとしても、ちゃんとしなきゃ、みたいな。自由にいられないなと」 窮屈さを感じていたあいなさんが、壮瞥町をまた好きになっていけたのは、人との出会いが大きかったと言います。 「本当に、ママ友と、この美容室のゆみさんとの出逢いだね。この方達がいなければ、壮瞥ではやっていけなかった」 美容室AINAとしてオープンした今の美容室は、元はゆみさんという別の美容師さんが営んでいたお店でした。あいなさんは壮瞥に帰って来てから、ゆみさんの美容室に通っていたそうです。 「ゆみさんは、子ども共々お世話になった人」 大切な人からのバトンを繋ぎ、生まれ故郷の壮瞥町でお店を開くこととなりました。 「洞爺湖が好きで、温泉街でお店を開きたいと思っていて……まさか壮瞥でお店をやるとは思ってもみなかった。でも、ゆみさんへの想いとご縁でここで始めて、本当にたくさんの人からずっと応援してもらっているなって」 お店のオープン時には沢山のお花が届き、多くの人に支えられていることを実感したそうです。お店のインスタグラムには感謝の言葉がずらりと綴られています。 これからは”健康” のことを伝えていきたい 2024年3月に無事にお店をオープンしたばかりですが、今後はどんな展望があるのでしょうか。 「自分自身、身体を壊したことから健康オタクで。東京の時だけでなく、北海道に帰って来てからも身体に出て。骨盤が痛くて眠れなかったりとか。自分の身体の不調は、息子にも悪影響。本当にボロボロで……40歳まで生きられないかも、そしたら息子はどうしようとか、ずっと不安に思っていた」 今のエネルギッシュなあいなさんからはとても想像ができませんが、疲れが取れない、アレルギー、痛みからの不眠、等々……様々な身体の問題に悩んできたそうです。ヨガ、体操、骨盤矯正、とにかく端から端まで色々なものを試し、最終的に辿り着いたのは『栄養学』。独学で勉強、更にオンラインで先生と学んでいるそう。今後はしんどそうな悩める女性を助けていきたいと考えているそうです。 「中途半端が嫌いと言いつつ、方向転換してきているから中途半端になっていたと思うこともあるし……自分に自信が持てなかったときもある。けど、その時その時でがむしゃらにやってきたから、全て無駄にはならずに今に繋がっていると思う」 美容師も、歌の道も、本気で全力で突き進んだからこそ辿り着いた”今”のあいなさん。 悩める女性の皆さんは特に、パワフルなあいなさんにぜひ一度会いに行ってみてください! 美容室は壮瞥町役場 山美湖 の目の前というわかりやすい立地!美容室のご予約は電話とインスタグラムのDMで受け付けています。 美容室AINA 営業時間:月~金 8:30~18:00 / 土 8:30~17:00 定休 :日曜日&第1・3月曜日 電話 :0142-66-2527 場所 :壮瞥町滝之町284 (壮瞥町役場 山美湖の前)

misaki

0

-