心の伊達市民 第一号

今年の浅草神社の「三社祭」は5月16日(金)、17日(土)、18日(日)の3日間行われた。三社祭を見たことの無い人は、『浅草寺の間違いじゃないの?』と思うだろうが間違いではない。

観光客が押し寄せるのが浅草寺なのに、同じ境内に浅草神社があるのを知らない。

いつもは中日の町内神輿連合の渡御を見に行っているが、今年は前日の16日に行った。

この日に浅草神社で行われる「びんざさら舞」というものを、見てみたいと思ったからだ。

「びんざさら舞」とは三社祭で催される五穀豊穣を祈願して行われる舞で、田楽の一種である。「田楽」とは田植行事を芸能化したもので、平安時代に興り、鎌倉から室町時代に大流行した。演者は派手な衣装を見て、「びんざら」を摺り鼓を打ちながら様々な音を出し、陣形を変え豊年や悪霊退散を願って踊る。

「びんざさら」とは「編木」、「拍板」などと書く。竹または木の薄板を100枚以上を紐で束ねた楽器である。浅草神社で使われているのは金色である。

資料によると『浅草寺に祀られているのは聖観世音菩薩で、その尊像を発見したのは漁師である檜前浜成と武成の兄弟である。その尊像が聖観世音菩薩であることを明らかにしたのは、郷土の文化人の土師真中和であった。この3人が尊像を祀ったことから浅草寺の歴史が始まった・・・』

『浅草寺が完成後、土師の子孫が聖観世音菩薩から夢の中でお告げを受けた。それは「聖観世音菩薩を浅草寺に祀った3人の功績は称すべきものであるから、浅草寺の傍らに3人を祀った三社権現を建てなさい」。これにより浅草神社の起源である「三社権現社」が創建された』のである。

「びんざさら舞」は5月16日の午後1時30分から行われる。

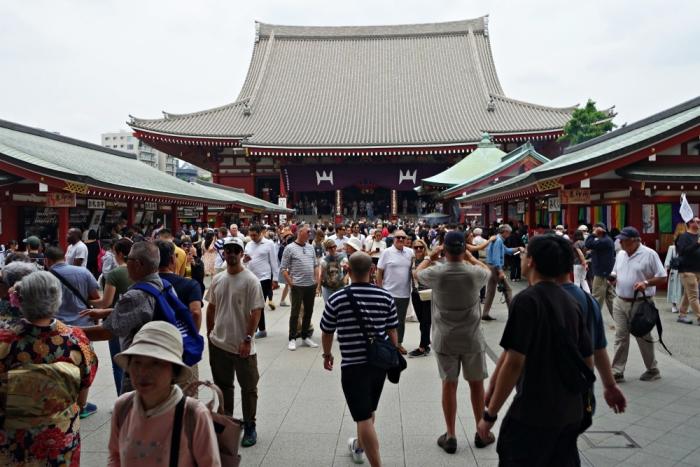

最近の浅草は光景こそ日本だが浅草寺辺りにいるのは外国人ばかりで、以前の落ち着いた雰囲気の浅草ではなくなってしまった。

なぜ急に外国人が、遠い日本へ来るようになったのだろうか?

やはり「YouTube」や「Tik Tok」の影響が大きいのではないだろうか?

「びんざさら舞」は浅草神社の拝殿で、午後2時20分から始まる。

その前に「びんざさら舞」に登場する人達の「大行列」があると分かり、浅草寺の裏手の「ゴロゴロ会館」の横の柳通りに向かった。

午後1時になり狭い柳通りを、大勢の関係者と見物人が埋め尽くした。

「大行列」の責任者らしい高齢の地元民という感じの男が台の上に立ち、大行列の開始の挨拶と3本締めを行った。

そして静々と大行列が進むと、私の目の前を厚化粧の浅草芸者が通過して行った。

浅草には現在、「幇間」が4名と芸者が50名いるそうだ。

この近くには「置屋」もあるのを、以前に私は見たことがある。

行列はこれから「千束通り」、「ひさご通り」、「六区」、「雷門」と進んで行く。

言問通りで警察官が信号を赤にして、大行列が「ひさご通り」に入って行く。

浅草らしい粋な旦那衆の一団が、通りを渡って行く。

彼らの着ているものの正式名を調べたが、よく分からなかった。

「法被」ではなさそうだし、「印半纏」かなー?、「祭半纏」かなー?

黒と赤と白のコントラストがお洒落だし、足元は動き易いように草鞋(わらじ)である。

私は先回りして六区で、大行列を待った。その目的は「白鷺の舞」の写真を撮りたかったからだ。見物人が多く満足な映像にはならなかったが、まあ仕方ない。

午後2時20分から浅草神社の拝殿で、午後3時30分から神楽殿で「びんざさら舞」の披露がある。

それを目的に来たのであるが、もう人が多過ぎて疲れてしまい、その時間まで待てずに家に帰った。「年をとるということは、こういうことなんだ」と体で実感した日だった。

家に帰って「Youtube」で「びんざさら舞」を見たら、来年は是非とも見ようという気になった。

(おまけの話)【浅草地下商店街】

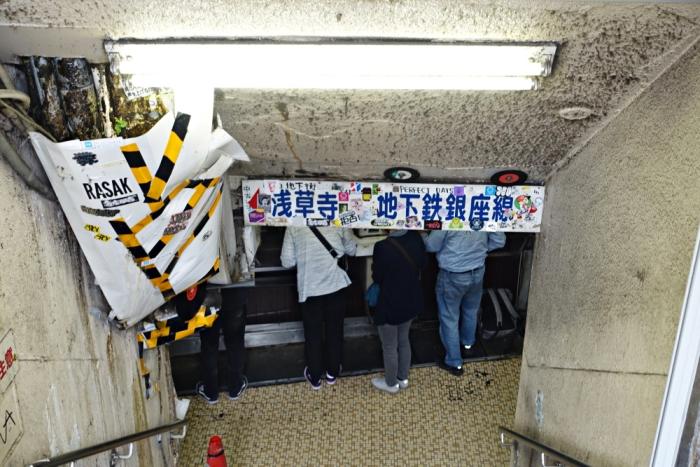

浅草までいったので、久しぶりに「浅草地下商店街」に行ってみた。

少し前のNHK番組の「ドキュメント72時間」で、この地下街が取り上げられているのを見たばかりだったからだ。

この地下街は2023年12月公開の役所広司主演の「PERFECT DAYS 」の中で、主人公の平山の生活圏として「居酒屋」が登場している。2024年1月19日の私のブログ「写真で見る東京(26)」の(おまけの話)にも登場している。

この地下街は現存する日本最古の地下商店街である。

浅草は、関東大震災が起こる1923年頃までは東京一の盛り場であった。

この地下街は地下鉄「浅草駅」と雷門・浅草寺とを地下の商店街・通路で結ぶ構想が下敷きとなって、浅草商人達によって戦後復興期末の1955年に作られたのである。

地下鉄「銀座線」を「浅草駅」で降り6番出口から出るとこの地下街に出るので、地下鉄を利用する人は知っていると思う。

入口の石段を降りると突き当りが「立ち食いソバ屋」で、右隣りは今どき「800円」の床屋である。「カット専門店」、「一流技術者」の文字も見える。

私がここへ来たのは午前11時頃だったので、人通りも少ない。

歩いているのは見物人くらいで、店も2~3軒しか開いていない。

どこで知ったか、たまに外国人観光客が物珍しそうに見て廻っている。

人通りが少ないことをいいことに、私は通路の中央に立って記念撮影をした。

最近ではシャッター街となっている地方都市の商店街が増えているが、ここは「昭和の香り」がプンプンするが、それでも元気に頑張っている。

夜になれば、大勢のサラリーマンが飲みに来ているのだろう。

地下街の見学を終えて、いよいよ私は「三社祭」の浅草神社に向かって行ったのである。

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。

詳しくはこちらハッシュタグ

月別アーカイブ

「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています

人気の記事

-

07/24(水) 新宿御苑のカブトムシ

-

07/12(土) ベトナムから届いたヤマトの宅急便

-

07/09(水) 東京モダン建築さんぽ(1)・・・佃・銀座

イベント

「観光・体験」カテゴリーのおすすめ記事

-

2025/02/08(土) 豪雪の旅(2)・・・・・雪の兼六園

心の伊達市民 第一号

0

2

-

心の伊達市民 第一号

0

1

-

ホテルマンの幸せ

0

-

2025/03/18(火) 街角ウォッチング(1)

心の伊達市民 第一号

0

1

-

2025/03/29(土) ピンクに染まった日本橋

観光・体験に関する

特集記事

-

-

伊達に「藍染めワンダーランド」を創る![ aizome-「I」/ 伊達 ]

伊達市で藍染めの魅力を伝えている”aizome-「I」"さん。むしゃなびでは一昨年に特集していました。 2023年6月の記事はこちら▼ 『染まらないために染める』パンチラインな大和魂 〜異端児染師Aizome『I』 ご縁があり「ここだ!」という場所を見つけ工房とし、その場所でのイベントも始めていた頃でした。そこからストーリーは進み、今年、熱い想いでクラウドファウンディングをスタートさせました。 クラファンページはこちら!3/31まで!▼ 『藍染め工房と宿泊施設で地元と人々が繋がる「藍染めワンダーランド」を創ります!』 『 藍染め 』という伝統文化を次世代に繋ぐ、更には地域の活性化、人と人が結びつく新たな場の創出を目指す、aizome-「I」の金子夫妻。地元のみんなで応援してみませんか? 藍染工房の立ち上げ、さらに宿泊施設をプラスし『藍染めワンダーランド』を創りたいとの想いで挑戦。リターン品には藍染体験(オススメ!)や藍染めで仕上げたアクセサリーやTシャツ、ストール、靴下やストラップなども。ふたりの想いが伝わってくるクラファンページをぜひ一度ご覧ください。 伊達で生まれ育ったふたりの、ふるさとへの想い 「地元の人たちと繋がりを深められる場所にしたい」 「伊達市の特産品である藍を広め、観光客やインバウンドの人たちに『目的地』として訪れてもらうことで、伊達全体の活性化にも繋げたい」 お二人の言葉の節々に伊達市への愛を感じます。お二人は伊達市で生まれ育ち、今その地元で子育てをしています。地元を愛し、盛り上げたいという気持ちは既に周囲にもしっかりと伝わっていて、イベント時には多くの地元の人々が運営に携わっています。 「イベントなどを通じて人と人がつながり、交わることで、ここが藍染めの液のようにいい形で発酵し、美しい「華」を咲かせられたらとも願っています」 奥が深い”藍染め”という技術 ・そもそも、なぜ藍染め? ・藍が伊達市の特産品なのは知っているけど、 藍染めのことはよく知らない……。 ・草木染めのことでしょ? と思われる方も多いと思います。ここで藍染めについて少しだけご紹介します。 まずご紹介したいのは、藍の国内生産量について。第1位は徳島県、第2位が北海道です。そしてなんとその藍は全て伊達産!そして伊達では一件の農家のみが藍を栽培しています。つまり伊達市の農家・篠原一寿さんが、全国2位の生産量を栽培しているのです。 次に”藍”という植物について。藍は大昔から様々な用途に使われてきました。生葉を絞ったものはやけどや口内炎などに効果があり、葉を煎じたものは解熱や解毒に効果があると言われています。高い抗酸化作用や抗菌作用があることも分かっています。藍染めで染めた布は防臭効果、防虫効果、UVカット、保温保湿、燃えにくい(難燃性)といった特徴があり、昔から山や畑仕事の作業着に重宝されていたそうです。 特に奥が深いと感じさせるのは、染め方です。藍は水溶性では無いため、他の草木染めとは全く異なる染め方を要します。まず、藍の原料を作るためには藍の葉を摘み取り、乾燥させ、1週間に一度水打ちと切り返しを行います。これを100日間ほどかけると、藍の葉は発酵し、藍の原料「すくも」が出来上がります。 このすくもは水には溶けないので(不溶性)、広葉樹(カシ、ナラ等)の木を燃やし、灰にします。その灰を熱湯に入れ良く攪拌し、一晩寝かせて出来た灰汁に入れる事で、すくもにふくまれた有機物や微生物が徐々に溶け出し、発酵して液が出来上がります。染め液にするまでには、およそ1週間から2週間ほどかかります。 さらに染め液はとても繊細で、そのときの温度や環境、そこにいる人のエネルギーによっても染まり方が変わると言います。 「だからこそ奥が深く、おもしろいと思います。また、藍染めは、綿やシルク、麻などの天然素材との相性がいいのも特徴です」 クラファンには藍染め体験のリターンもあります。ぜひご自身の手で染めて、藍を体感してみては。日本の伝統工芸でもある藍染めを、自身で体験できるところは全国でも限られています。多くの体験者が、藍染めの奥深さと色の美しさに魅了されています。 藍染め液の中のような『温かい場所』を目指して 総面積が2500坪もある工房敷地。前の持ち主の方が手入れしていた庭が1200坪。景色を遮る高い建物が周りになく、空が広くて近くて、緑と季節の花に囲まれていて、気持ちがリフレッシュするような場所です。 「この場所を生かしてマルシェや子どもまつり、音楽フェスなどを開催。藍染めに興味がない人、藍染めを知らない人にも、イベントに参加してもらうことで藍染めについて知ってもらえたらと思って開催してきました」 今まで開催されてきたイベントには多くの人が訪れ、この場所の素晴らしさを知り、そして人と人が出会い・繋がっていきました。このクラファンを通してより多くの人々の想いが加わることで、さらに”温かい場所”となるでしょう。伊達市を盛り上げるスポットになること間違いなし。応援したい!と思われた方は、こちらから▼3/31まで!▼ 『藍染め工房と宿泊施設で地元と人々が繋がる「藍染めワンダーランド」を創ります!』 とにかく明るく、前向きでエネルギッシュで、藍と愛に溢れる金子夫妻。二人を応援したらご利益がありそうな雰囲気です。正式にオープンしたら、二人(+いっつもニコニコ愛娘みねちゃんの三人)に会いに、ぜひ工房を訪れてみてくださいね。 ※こちらの記事は一部クラファンページより引用・参照して作成しています。 (クラファンページ ライター:徳積ナマコ 様 / 一部写真借用) ____________________________________________________________ aizome-「I」 北海道伊達市で夫婦で活動する藍染め作家 地元で育つ天然藍で染めています。 1/15よりクラウドファンディングに挑戦。

misaki

0

-

BROCKEN代表 佐藤大輔氏 〜「もったいない!」に背中を押され、ゆるっと しれっと 熱い人

今回の主人公は「BROCKEN」代表 佐藤大輔氏。 「一体全体この人は何者なんだろう?」 そんな筆者の興味からオファーを入れた取材でしたが、正直「しまった…」と思いました。 何故ならば、一つにはプロの編集者でライターさんだったことをうっかり忘れていたこと。 そして、ネタが豊富すぎたこと。 「やっちゃった…」と思いました。 さて。 待ち合わせたのは地球岬にある「崖の駅」でした。 きっと、この画像に書いてあることをもれなく読んでいただくだけで、佐藤さんの「ゆるっとしれっと感」が伝わるかと思います。 なので「これにて終了〜」と、してしまう手もありかな…。 そんなことを思ってしまうほど、取材させていただいた2時間はヌマでした ^^; 佐藤さんったら、面白すぎます。 危うく、すっかりハマった足が抜けなくなるところでした。 気を取り直して佐藤大輔氏略歴から 1)1982年10月 室蘭生まれ 高校生までの18年間を室蘭で過ごす。 〜室蘭中島町生まれだそうですが、その記憶はほとんどなく、あるのは高砂町に住んだ頃のこと。その後の大輔氏は、生まれ故郷「室蘭」の刷り込みを実感する場面に何度も出会います。 2)中国留学。その後、当時、道内唯一中国語学科のある大学に進学。 〜なぜ中国語なのかは、「なんだかよく判らない」という面白さに惹かれたのと、 「これからは中国語を学んでおくと良さそうだ」と直感したのがその理由。 3)大学卒業後、JTBに入社し二年間在職。 人に旅を売るより自分が旅をしたくなり世界一周の旅に出る。 〜なぜ狭き門で自分が採用されたのか気になり上司に尋ねると、なんと「ギャンブル枠採用」と言われたそう。 JTBでは曹洞宗の檀家さん向け「団体参拝」の営業を経験。隣のチームは日蓮宗担当されていました。 旅行業界の興味深い背景です。 「特に旅行業界に興味があったわけではないんですよね。 外国語が活かせるかな〜?くらいの気持ちで受けたら採用してもらえました。 でも「ギャンブル枠採用」って、納得しました笑」 世界一周の旅へ 「檀家さんたちに営業の仕事をするうちに、『人に旅を売るより自分が旅をしたくなった』というわけですね。」 「そうなんです。世界一周しよう!と思い立ち、半年間の有効期限で世界を周れる『世界一周堂』という会社が売っている『一周券』を利用しました。」 なんでも、5大陸の内、何大陸を選ぶかによって値段が変わるそうで、最初に選んだアライアンスの航空会社で決めた日時しか乗れないという縛りがあるのだそう。 その時、大輔さんが選んだ旅は半年間の移動代が40万円という格安のものでした。 なんという魅力的な!! 筆者も行きたい…。 うずうず…。 「その旅の中で印象深く忘れられないエピソードを教えていただけますか?」 「よく言われますが、インドへの旅はその後の自分の人生観に大きな影響をもらったと思っています。あそこにはまだカースト制度の名残があって、乞食として生まれ乞食として死んでいく人が今でもいるわけです。汚水の中を歩いて生活する様な…ね。でも、目がとても綺麗で、白目の光の強さに圧倒されました。そして気付いたのは、目の綺麗さと貧富の差はイコールじゃないということ。言い換えれば『金持ちにならなくても幸福はある』というか。どういう風にしても生きていけるんだよな…って思ったんです。」 こういうエピソードにも大輔氏の『ゆるっと熱い』感が溢れています。 「でね、肺炎で入院したんですよ。」 「そうそう!そういえば、旅する間のアトラクション的楽しみを持ちたくて、『1カ国につき1回はぼったくられても良しとする』というルールを自分に決めていました。どこの国でもボッタクリって普通にあるんですが、それを通してその国が少しわかるような気がして。でもこれって『傲慢』な考えでもあるよな…とは思っていました。」 ぼったくりエピソードもたくさんお持ちのようですが…。 本当にヌマから抜け出せず帰れなくなりそうだったので、ほどほどで切り上げさせていただきました ^^; 気になる方は是非ご本人に会って聞いてみてほしい! 本当はもっと旅を続けたかった大輔さんは、先輩の結婚式に呼ばれたことをきっかけに、旅を途中で止めて帰国してしまいました。 「まあ、結果的には旅には満足したんですけど、少し後悔しているのは一周券を買ったこと。あらかじめルートを決めて旅に出るものだったので、ある意味自由を奪われてしまったわけです。だから、途中で気が変われない。気に入ったから滞在を延ばすってことも許されない。あの旅は、自分にとっての何回目かのモラトリアムだったので、そもそも目的がある旅ではなかったんですけどね。実に勿体ないことをしたな…って思っています。もっと何て言うか、沢木耕太郎の『深夜特急』のような旅をしたかったな…って。とはいえ『深夜特急』に出会ったのも旅の途中だったので、最初から手遅れでした笑。」 なるほど。 世界一周こそしませんでしたが、若かりし頃、一人ふらふらと行き当たりばったり旅ばかりしていた筆者にも、なんとなく大輔さんのお話の意味がわかる様な気がしました。 「ところで、いま振り返ってみてもう一度行きたい!と思うところはありますか?」 「イースター島かな…。実はイースター島まで行ったというのに、なんと室蘭を思い出しっちゃったんです。イタンキ浜の上の丘の膝丈の笹とか、ローソク岩とか、海とセットで色々思い出して『似ているな…』って思ったんですよね…。」 イタンキ浜の丘にそっくりな風景があったりして、モアイ島に居ながら室蘭を思い出してしまった大輔さんでした。 そして再び略歴の続き 「僕、根本的にはマイナス思考だし、実は結構真面目なんですよ。」 大輔氏は自分をそう分析します。 前職から逃げる様に世界一周の旅に出たにも関わらず、「不自由な旅をしてしまった」と悔い、「勿体ないことをしてしまった」と思ってしまうマイナス思考さ加減。 けれども、空の色とか、建築物とか、旅の中でいろいろなものを観て『旅とか観光って人生の栄養なんだな』と思うところ。 ネガティブな部分も含め、旅で得た心の栄養を無駄にはしないと思う真面目さ。 「1カ国1回ぼったくりアトラクション」を許す自分に傲慢さを感じるところ。 イースター島で感じた故郷室蘭を想う気持ち。 確かに自己分析通りだと思います! 4)帰国半年後、リクルート北海道 じゃらんへ入社し、11年間勤務する。 〜苦手な営業部で2年。 編集部では9年働き、仕事はとても楽しかったそう。 「編集の仕事って設計屋なんです。 『なんでそれを作るのか?』『誰が喜ぶのか?』を考える役。 つまり枠組み作りです。その後、デザイナーとライターに依頼をして協働して作っていく。 根が真面目だから、誰かの役に立っているとか、何かの糧になっていると知ると嬉しくなるんです。 でもね。当時の編集長に言われました。『お前の記事は毒が強い。が、薄めれば薬になる。 スパイスだけじゃ味がないんだ。味付けは大事だ。』 この言葉には本当に感謝しています。 すごく心に残っているし、その後の僕の仕事にも生きている言葉です。」 「じゃらん」時代の面白いエピソードを伺いました。 読者の嗜好の指標として、購読前支持率と購読後支持率というものがあるそうなのですが、 その過去最低の数字、購読後支持率3%というのを取ったことがあるそうです。 ところが何故か嬉しそうな大輔さん。 「実は、その時の購読前支持率は1%だったんです。ところが読んだ後に2%増えたというわけです。 小さい数字でも3倍になった!購読後に数値が3倍になるっていうのは滅多にないことなので嬉しかったです。」 5)じゃらん退職後の地域おこし協力隊+α 〜2017年に退職したのち室蘭に帰郷。同時に室蘭市観光課付、室蘭観光協会配属になりました。 同時期、個人事業として『BROCKEN』も立ち上げました。 また、『北海道Likers(当時サッポロビールが運営していた)』のライティングの仕事も始めました。 いつの間にか着実に積み上がっていたキャリアがフルに発揮でき、さらに地域おこし協力隊としての活動で経験値を上げながら、『BROCKEN』の活動も成長させていきました。 「地域おこし協力隊をしながら感じたのは、世界一周から帰国したときにも感じた『もったいなかったなあ』ということでした。それは、室蘭的な良さに触れずに無関心に育ってしまったということに対してです。例えば、蓬莱門・地球岬・イタンキの丘・大黒島の夕陽など室蘭の素敵な風景があったのに、その良さに気づかなかった。」 Uターンをして室蘭を見直した時、何かが外れたように室蘭が見えてきたと言います。 高校を卒業してからの18年間で多くの気づきを得た大輔さんは、「室蘭の良さを発信したい!」と強く想うようになりました。 6)そして今 現在は、個人事業「BROCKEN」での活動と、合同会社「SUM-i-CA」の経営メンバーとしての活動、二本立てで活躍されています。 事業内容はあまりにも多岐に渡っているのでHPをご覧いただいた方がわかりやすいです。 でも、せっかくなので特記するとすれば、というよりも筆者のツボだったのが今回の取材の待ち合わせ場所でもあった「崖の駅運営」と「むろらんくん育成事業」と「たたら製鉄への関わり」のこと。 「この崖の駅はもともと地球岬にあった『毒まんじゅう』の店の空き家利用でした。地球岬は室蘭の顔なのに『もったいないなあ』と思ってね、私設の無人観光案内所みたいなものを作ったんです。堂々と無人と謳っている通り、僕はほとんどいませんが時々母がいます。その時は「むろらんくんグッズ」も販売しています。」 え!? 毒まんじゅう?? と、びっくりされた方にちょっと説明的にこちらの画像を〜。 というわけです。 で、このキャラクターこそが「むろらんくん」。 大輔氏はさまざまな場面で登場させる「むろらんくん」を育成事業と呼んでいます。 そしてついにはLINEスタンプ販売まで育成事業は発展しました。 つぎに、「たたら製鉄への関わり」です。 地域おこし協力隊時代、ムロランワンパクに来てもらったご縁で「登別室蘭たたらの会」石崎会長と知り合った大輔さんは、石崎家で玉鋼のナイフ鍛造体験をさせてもらいました。 その後、「なんか話の流れで、たたら製鉄の手伝いをすることになった」のだそうです。 大輔さんの父方の祖父が鍛冶屋だったこともあり、職人的なことへのあこがれもあり、もともと手仕事好きなのもありで、製鉄も鍛造も興味深いし楽しい!と感じたそうです。 そんなこんなで「たたら製鉄への関わり」を持つようになりました。 「室蘭は鉄の町だけど、鉄を身近に体感できる体験コンテンツはすごく少ないんです。その点でたたら製鉄と鍛造体験は質の良いコンテンツになる可能性があると思いました。しかしとにかく炭代と人の手がかかるので、ちゃんと体験メニューとして稼げるように仕立てるにはどうすればよいのか目下考え中です。」 最後に さて。 この辺りでそろそろ最後にしたいと思います。 初めに「この人は一体全体何者なんだろう?」という筆者の興味はほぼ満足しました。 …と思わなければいけないくらい、やはり、佐藤大輔氏はヌマすぎました。 この上なく、果てしなく面白すぎました。 なので、どこまでもしつこく追求してしまいそうなのでこの辺りで止めることにしました。 でも、はっきりと分かったことがありました。 こんなこと書いたら「恥ずかしいから止めて〜!」と言われるかもしれません。 でも、きっぱり言います。 直球ストレートではないけれど。 「ゆるっと・しれっと熱く、人間愛・室蘭愛に溢れる方」でした。 仕事の上でも、出会った人との繋がりも、「もったいない」の心を大切にしてきたからこそ多くの依頼があるのだと感じました。 参ったなあ…。 ファンになってしまったじゃないですか。 佐藤大輔氏、すっかり目が離せない存在になってしまいました。 ―佐藤大輔氏情報― Facebook https://www.facebook.com/daiske.sato Instagram https://instagram.com/satodaiske?igshid=MzRlODBiNWFlZA== BROCKEN https://www.brocken.work SUM-i-CA https://www.sum-i-ca.com

Rietty

0

-

確固たる想いを洞爺湖で実現させたい! 〜『湖の膳舎 なかむら』 和食職人 中村 悠佑氏〜

2023.4.25 OPEN以来、ずっと気になっていた方をようやく取材することができました。 今回の主人公は『湖の膳舎 なかむら』代表 中村 悠佑さん 千葉県出身、東京都育ち、1児のパパです。 “ My洞爺湖! “ そんな勘違いをしてしまいそうになる景色。 広い窓いっぱいに洞爺湖が見渡せる贅沢空間にその店舗は存在しています。 和食職人と言うと、中学校を出て直ぐ料理の修行をするようなイメージがありましたが、中村さんは和食職人としては珍しい大卒者です。 「本当は、高校を出たら直ぐに飲食業につきたいと思っていました。早くこの世界に入りたかったのです。けれども、親の説得を受けて大学へ行くことになりました」。 とにかく飲食業が好きだった中村さんは、高校一年生の時からファミリーレストランやイタリアンレストランで、大学に入学してからは居酒屋でアルバイトをする日々でした。 「大学では文学部に所属していました。 実はあるリース会社に就職も内定していました。 でも、居酒屋でアルバイトしていた時に感じた、お客様が料理とお酒を楽しんでいる雰囲気がとても好きだったという気持ちを捨てきれず、どうしても飲食業への道が諦められず、その会社を断ってしまいました」。 そんな中村さんが大学卒業後に選んだのは調理師専門学校への入学でした。 「最初はフレンチ志望でした。 かっこ良く見えたんでしょうね。 授業では、和・洋・中をそれぞれ学ぶのですが、授業の中で試食をした時に体にも舌にも自分は和食に向いていると実感しました」。 専門学校卒業後、中村さんは赤坂や新宿の料亭で働き始めました。 修行時代の始まりです。 「就職して初めて飲食業の本当の厳しさを知りました。 労働環境は劣悪でしたよ笑 勤務時間は07:00~25:00 休みの日も糠床をかき混ぜるために出勤していました。 それでもそれほど辛いとは感じなかった。 修行時代を6年ほど過ごし、独立を決めました」。 29歳の時に独立を決めた中村さんは、東京中野の駅前に店舗を構えました。 30席もある店だったそうです。 “ この人みたいになりたい! と憧れる人はいない “ ときっぱり言い切った中村さん。 どこかで聞いたことがある…と思ったら、大谷選手が言った言葉でした。 「え?彼もそんなことを言っていましたか」。と、ご存知なかったご様子。 「修行時代、味付けはさせてもらえませんでした。味付けは最高の位置にいる人の仕事ですからね。 だから、味覚のトレーニングと料理の独自の研究は常に怠りませんでした。 自分の味付けは自分の店を始めてから学びました」。 なるほど。 以前、ある方から、洗い物をする時に鍋についたものやお客様の皿を舐めて味を覚えたという話を聞いたことがありましたが、やはり料理人の世界は厳しいのですね。 「妻は自身で店を持つことを夢に持ち割烹料理店で修行しており、2人で店をスタートしました。東京のお店は住宅街のひっそりとした場所で始めましたが、そこの住宅街にお住まいのお客様はもちろん、近隣の会社様の接待の需要も有り様々なお客様にお越し頂いておりました。その店は、12年間営んでいましたが、北海道行きを決め2023年1月31日に閉じました」。 きっと惜しまれつつ閉じられたのだと思います。 それが証拠に、その時のお客様が東京から洞爺湖までお食事にいらっしゃると言います。 「中村が洞爺湖に店を出したらしいと聞きつけた中野の割烹料理屋時代のお客様がわざわざ来てくださいました。 本当にありがたいです」。 「ところで、何故、洞爺湖を選ばれたのですか?」 「妻の美佳が北斗市出身なのです。いま娘は3歳なのですが、子育ては自然豊かな北海道で育てたいと予々考えていました。そういう視点で北海道を旅した時に、洞爺湖がとても気に入りました。移住するならここが良いなと。でも、果たしてここで商売が成り立つのか? とても不安でした」。 そんな心配を余所に、オープン直後から多くの客様が足を運ぶ店となりました。 「雑誌の「Poroco」や「Ho」に掲載されたことは大きな宣伝になり、とても感謝しています。 札幌圏の方も来てくださるようになりました。ですのでお陰様で夏は順調でした。でも、冬が心配だった。ところが、今度はインバウンドのお客様もたくさん来てくださるようになりました。 シンガポール・タイ・台湾の方が多いです。 海外のお客様は積極的にGoogleにコメントを入れてくださいますので、それをご覧になったお客様がまた来てくださいます」。 予約専門のお店のため、来店者数に合わせて仕込みができるのも強みのようです(席が空いていれば飛び込みも受け付けてくださるそう)。 「どのお料理も素材の味が最大限に生かされていますが、取引先の生産者さんはどのように選ばれているのですか?」 「洞爺湖に引っ越してきたのは2023年の2月で、店のオープンは4月でしたので、野菜は根菜くらいしか手に入らない時期でした。お米は移住前から財田米を食べ比べ、宮内農園さんのお米を食べて「この美味しいお米なら洞爺でお店が出来る」と確信を持てました。宮内農園の佐々木ご夫妻には他の農家さんをご紹介頂いたり、自分達で道の駅で買って美味しかった農家さんにアポを取ってみたりとオープン前は奔走の毎日でした。出来るだけ地元の食材を利用し、地元の方にこんな美味しい食材が地元に有ったんだ!と再発見していただけるようなお店を作っていきたいです」。 特別なものを使うのではなく、地元の方がよく食べているものを使いたいという考え方は素敵だと思いました。 「地元食材を使いながらも、今まで無かった店、今まであまり食べる機会が無かった料理を、職人技で提供する店になりたいと考えています。 とは言え、いまは未だ試行錯誤の段階です。 地元の方に足を運んでいただくためには地域性も大切にしなければいけませんから」。 「ところで、お二人にお尋ねします。移住して良かったなあ〜と思う瞬間てどんな時ですか?」 「最高の食材がすぐ身近にあることが幸せです。 娘がのびのびと成長していると感じる時もまた移住して良かったと感じます」。と悠佑さん。 「洞爺湖を眺めながら大好きな温泉に入っている時です!笑」と美佳さん。 明るい美佳さんは早くも常連さんの人気者です。 「最後に目指しているスタイルがあればお聞かせいただけますか?」 「洞爺湖ならではの和食の店を確立したいです。この素晴らしい借景の中で、洞爺湖でしか食べられないものを提供したい。そのためにも、もっともっと洞爺湖のことを知りたいですし、洞爺湖の食材のことを研究したいです」。 そう力強く語った中村さんの元に、保育園から帰ってきた娘さんが「ありがとうございます!」と言いながらニコニコと現れました♡ ―湖の膳舎 なかむら 情報― 電話 080-9269-2578 住所 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉186-85 Instagram https://www.instagram.com/nakamura0321?igsh=MWR1bm9ieTBya28yNw==

Rietty

0

-

祭り(Y)